『社会的交換理論➁』について

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

おかげさまで記念すべき『50回目』となります。気合を入れて作りますので、楽しみながら読み込んでみてください(笑)。

人は、相手との関わりの中で、“どれだけ得をするか”と“どれだけ大変か”を考えて行動している。『社会的交換理論』について解説していきます。

ホマンの5つの命題(プロポジション)について、若年性認知症支援と紐づけていきます。

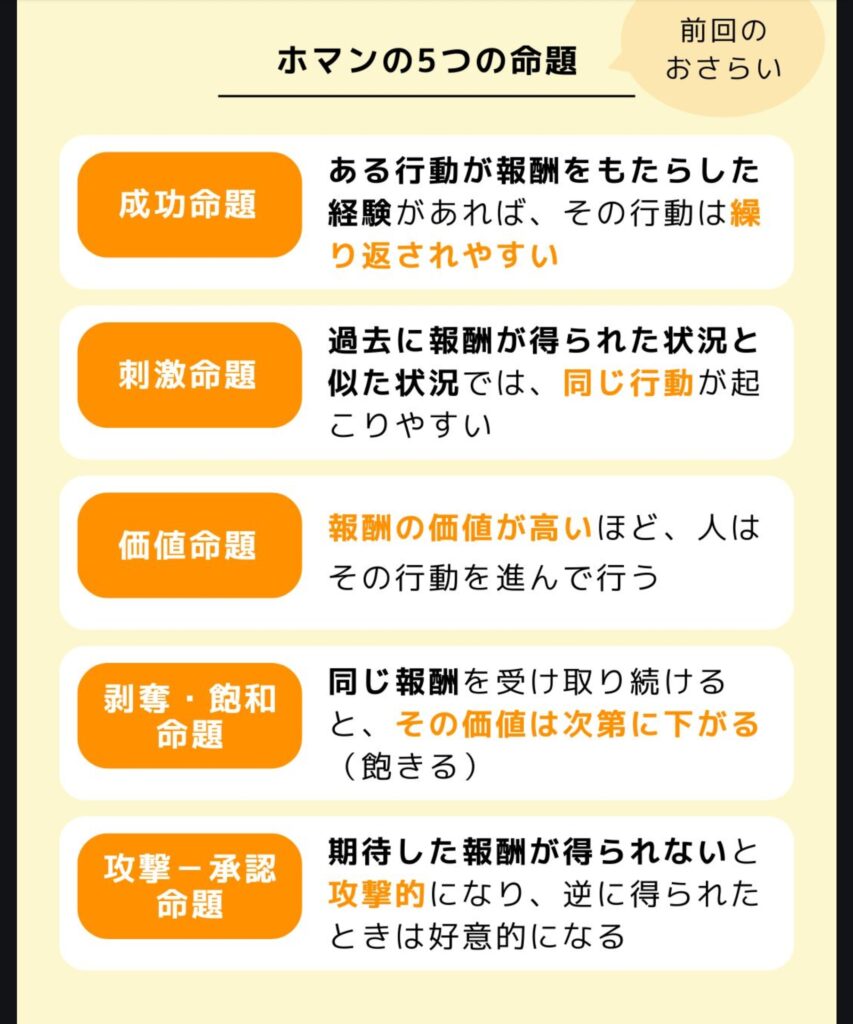

その前に今一度、『ホマンの5つの命題(プロポジション)』のおさらいです。

・成功命題 : ある行動が報酬をもたらした経験があれば、その行動は繰り返されやすい。

・刺激命題 : 過去に報酬が得られた状況と似た状況では、同じ行動が起こりやすい。

・価値命題 : 報酬の価値が高いほど、人はその行動を進んで行う。

・剥奪・飽和命題: 同じ報酬を受け取り続けると、その価値は次第に下がる(飽きる)。

・攻撃-承認命題: 期待した報酬が得られないと攻撃的になり、逆に得られたときは好意的になる。

►人間の行動を「報酬を最大化し、コストを最小化する」ように動く存在として捉えている点で、後の社会的交換理論の基礎となった。

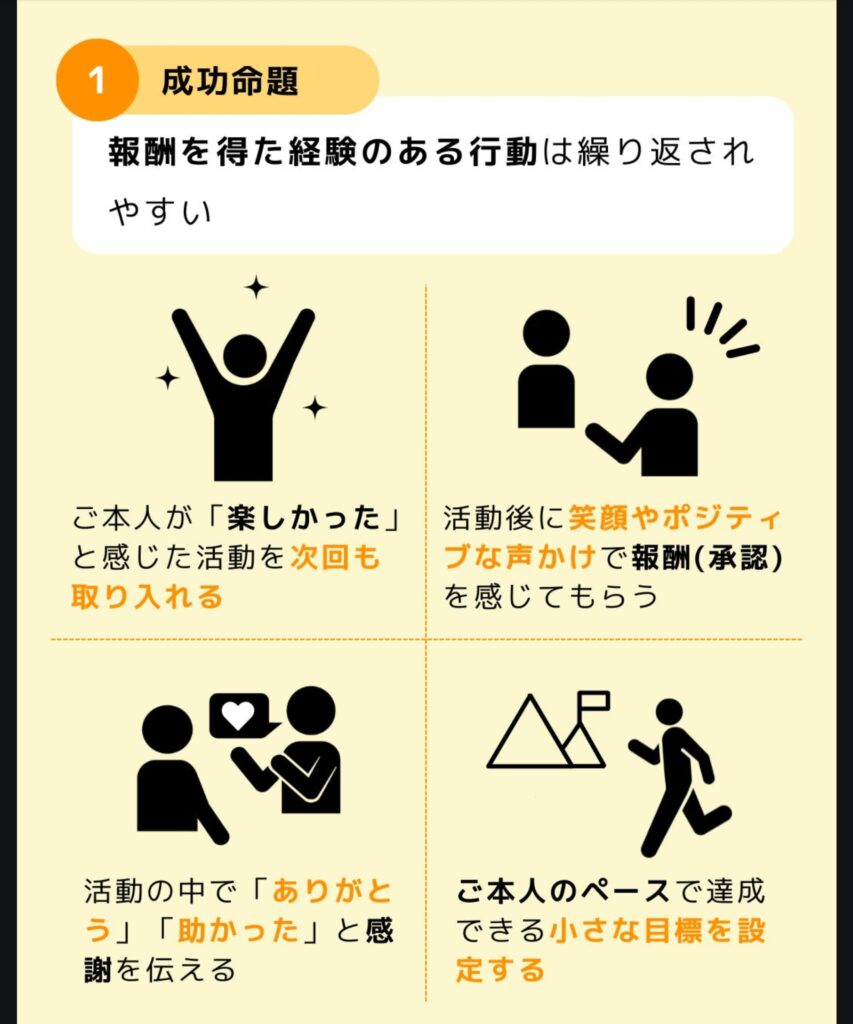

Ⅰ 成功命題|報酬を得た経験のある行動は繰り返されやすい

- ご本人が「楽しかった」と感じた活動を次回も取り入れる。

- 小さな成功体験(できた、褒められた)を意識的に作る。

- できたことをスタッフや周囲が「見える化」して伝える。

- 活動後に笑顔やポジティブな声かけで報酬(承認)を感じてもらう。

- 参加者が得意なことを活かせる場面を用意する。

- 活動の中で「ありがとう」「助かった」と感謝を伝える。

- 成果物(作品・記録など)をご本人と共有して達成感につなげる。

- ご本人のペースで達成できる小さな目標を設定する。

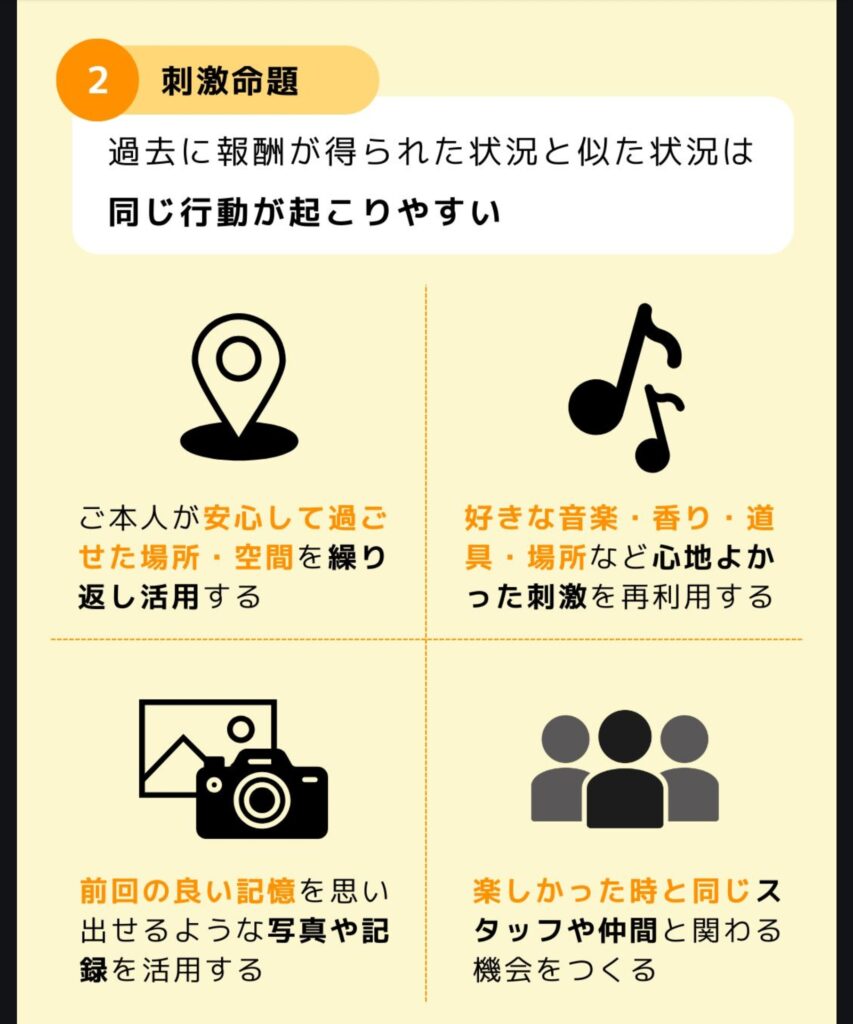

2 刺激命題|過去に報酬が得られた状況と似た状況は同じ行動が起こりやすい

- ご本人が安心して過ごせた場所・空間を繰り返し活用する。

- 楽しかった時と同じスタッフや仲間と関わる機会をつくる。

- 好きな音楽・香り・道具・場所など、心地よかった刺激を再利用する。

- 活動のタイミングや順序をなるべく一定に保ち、予測可能にする。

- ご本人が得意とした生活場面を再現する(例:昔の仕事風景、家族と過ごしたリビングなど)。

- 前回の良い記憶を思い出せるような写真や記録を活用する。

- 「これをやったら前に褒められた」経験を呼び起こす声かけをする。

- 前回と似た状況をつくって、「自信の再現」を狙う。

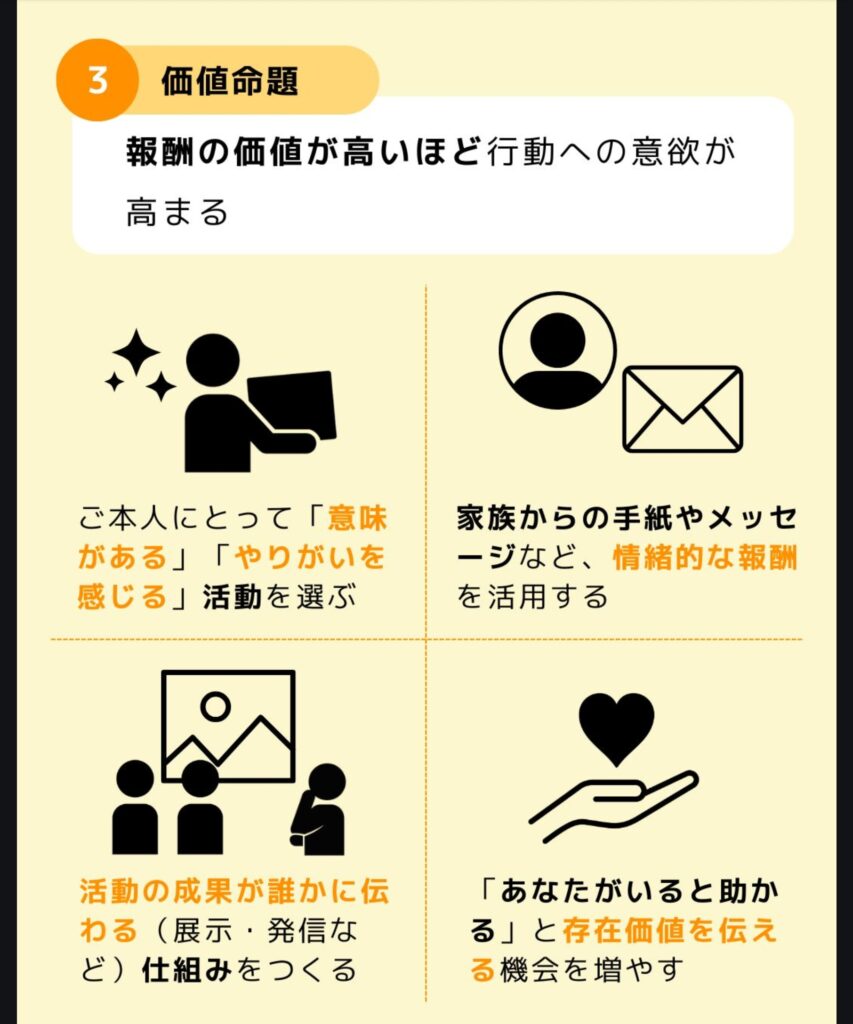

3 価値命題|報酬の価値が高いほど行動への意欲が高まる

- ご本人にとって「意味がある」「やりがいを感じる」活動を選ぶ。

- 「人の役に立つ」など、ご本人の価値観に沿った報酬を設定する。

- ご本人の“こだわり”や“好み”を把握して、それに近づけた支援を行う。

- 支援者側の価値でなく、ご本人が「やりたい」と思うことを尊重する。

- 家族からの手紙やメッセージなど、情緒的な報酬を活用する。

- 過去の職業や役割にちなんだ「その人らしい」役割を用意する。

- 活動の成果が誰かに伝わる(展示・発信など)仕組みをつくる。

- 「あなたがいると助かる」と存在価値を伝える機会を増やす。

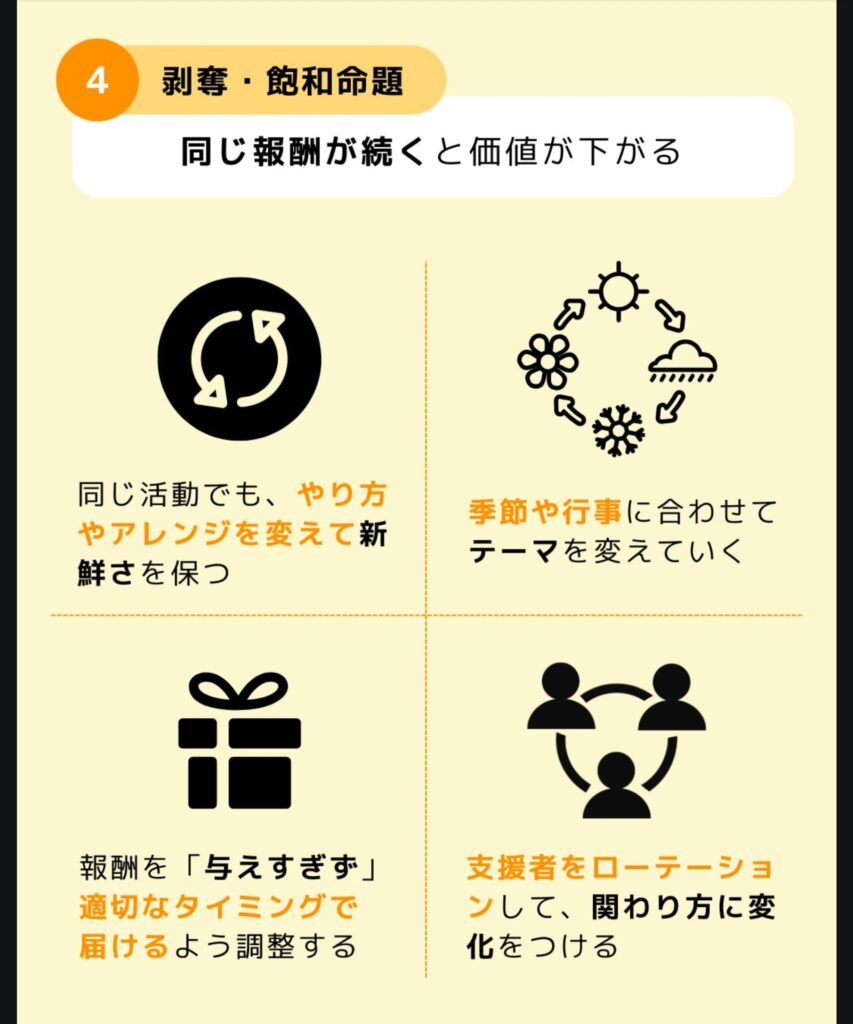

4 剥奪・飽和命題|同じ報酬が続くと価値が下がる

- 同じ活動でも、やり方やアレンジを変えて新鮮さを保つ。

- 報酬(ほめ方・関わり方)をパターン化しないよう工夫する。

- 「慣れすぎて飽きる」前に、活動の間に変化やチャレンジを入れる。

- 喜びや刺激が続かないよう、あえて“ちょっと物足りない”タイミングで終える。

- 支援者をローテーションして、関わり方に変化をつける。

- 季節や行事に合わせてテーマを変えていく。

- 報酬を「与えすぎず」適切なタイミングで届けるよう調整する。

- 本人の反応や表情を観察して、“飽きのサイン”に早めに気づく。

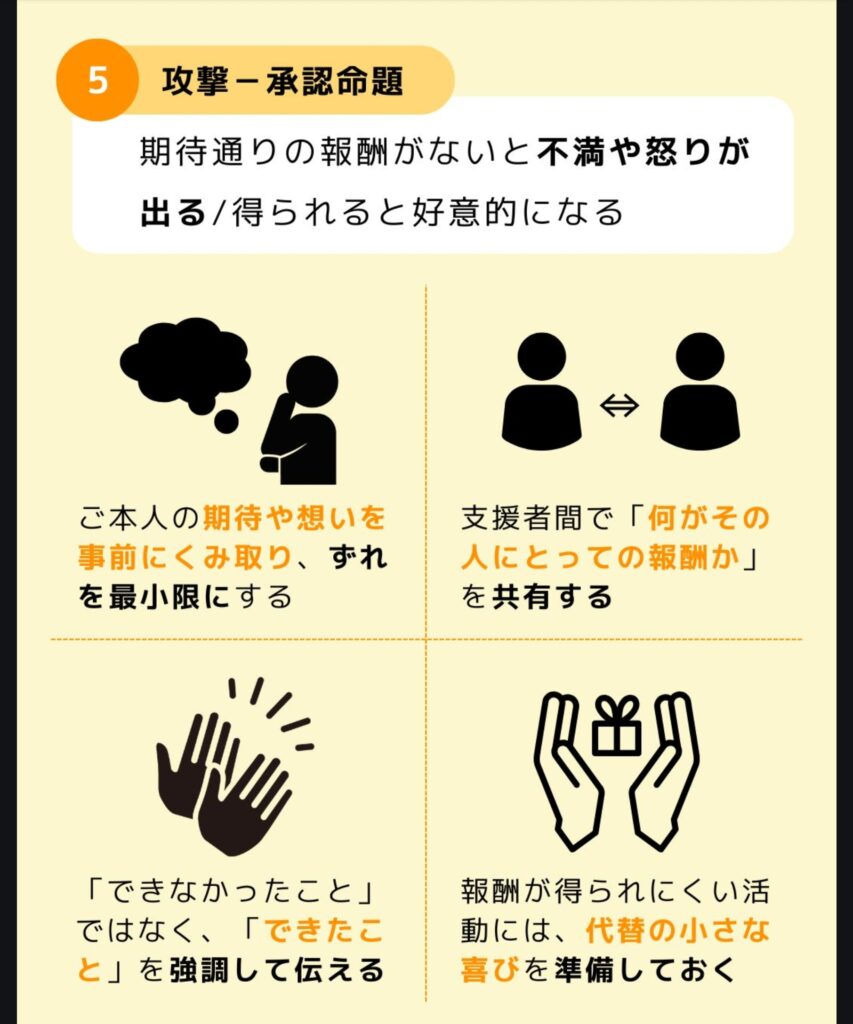

5 攻撃-承認命題|期待通りの報酬がないと不満や怒りが出る/得られると好意的になる

- ご本人の期待や想いを事前にくみ取り、ずれを最小限にする。

- 支援者間で「何がその人にとっての報酬か」を共有する。

- 報酬が得られにくい活動には、代替の小さな喜びを準備しておく。

- 期待を裏切ってしまったときは丁寧な説明と共感を忘れない。

- 「できなかったこと」ではなく、「できたこと」を強調して伝える。

- 成功体験や報酬が続いたときは、表情や言葉でしっかり承認する。

- ストレス反応が出たときには、「報酬不足による反応」と捉えて対応する。

- 小さな「ありがとう」や「気づき」をその場で伝えて、承認の機会を増やす。

「ホマンの5つの命題」を具体的に言語化してみると、皆さんが日々の支援の中で自然に行っていることが、実はこの理論と深くつながっていることに気づかされます。私たちの支援やケアの現場には、社会的交換理論の考え方が、あたりまえのように息づいていて、それが人との関わりを豊かで愉快なものにしてくれているのだと思います。

ときには、自分の支援に自信が持てなくなることもあるかもしれません。けれども、こうして理論と結びつけて振り返ることで、私たち自身の「できていること」に気づき、それが自己効力感やチームとしての集団効力感にもつながっていくのではないでしょうか。

中でも「剥奪・飽和命題」は、日々の支援においてとても示唆に富んでいます。私たちは支援の安定性を大切にしながらも、同じ報酬や関わりが続きすぎると、次第にその価値が薄れていくということを意識する必要があります。『変化が大きすぎるのも良くありませんが、変化がなさすぎても心が動かなくなる』そのちょうど良いバランスを探りながら、小さな工夫や変化を日々の中に取り入れていくことが大切です。

ホマンの理論が興味深いのは、感情や理想論に寄りかかるのではなく、「報酬」と「コスト」というシンプルかつ本質的な視点から人の行動を捉えている点です。それを冷たいものや打算的なものとして捉えるのではなく、人間に備わる自然な本能として前向きに活用していく。そんな視点こそが、これからの支援に必要なのだと考えます。「社会的交換理論」について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータはこちらです。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪