診断という〝ラベリング〟が時に〝言葉の檻〟となることも

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝、☝☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

前回からは、原点回帰を大切に「若年性認知症」について新たに考え、これまでとは異なる視点で解説していますが・・・・・今回はこちらです。

診断という〝ラベリング〟が

時に「言葉の檻」となることも

【4】診断という“ラベリング”が、時に「言葉の檻」となることも

診断がつくことで、初めて支援が始まります。

それは事実でありながら、同時に「病名がついた瞬間から、人が“縮小”される危うさ」、「病気を主体に観られる」「認知症の人」として認識されることも孕んでいます。

《診断の先にある“見えない変化”》

― 病名がつくことで生じる、自己認識・存在感の揺らぎ/関わりの変化・役割の縮小/安心と引き換えになるもの ―

※ここで紹介している9つのストーリーは、作成者・山崎がこれまで出会ってきた多くの方々の経験や思いをもとに描いたフィクションです。ひとつひとつに、実際にあった出来事や想いのかけらがこめられています。

ご本人の内面に起こること(自己認識・存在感の揺らぎ)

1. 「私は若年性認知症の人」と、自分自身を“病名”で語るようになった

▸ 周囲に説明するたびに、病気のことから話さなければならず、肩書のように感じていく。

「自分って、もう“認知症だけの人”なんだって、知らないうちに思い込んでた」

2. 失敗しても怒られなくなり、期待されていないと感じるようになった

▸ 気をつかわれているのは分かるけれど、それが逆に心を遠ざけることになる。

「〝もう無理しなくていいよって〟言葉が、ちょっとだけ寂しかった」

3. 診断後、未来ばかり心配されて“今の自分”が見えていない気がした

▸「これからどうなるか」にばかり目が向き、自分自身の〝今ここ〟が後回しになる。

「〝いま〟を一緒に見てくれる人が、生きてくれる人がほしかった」

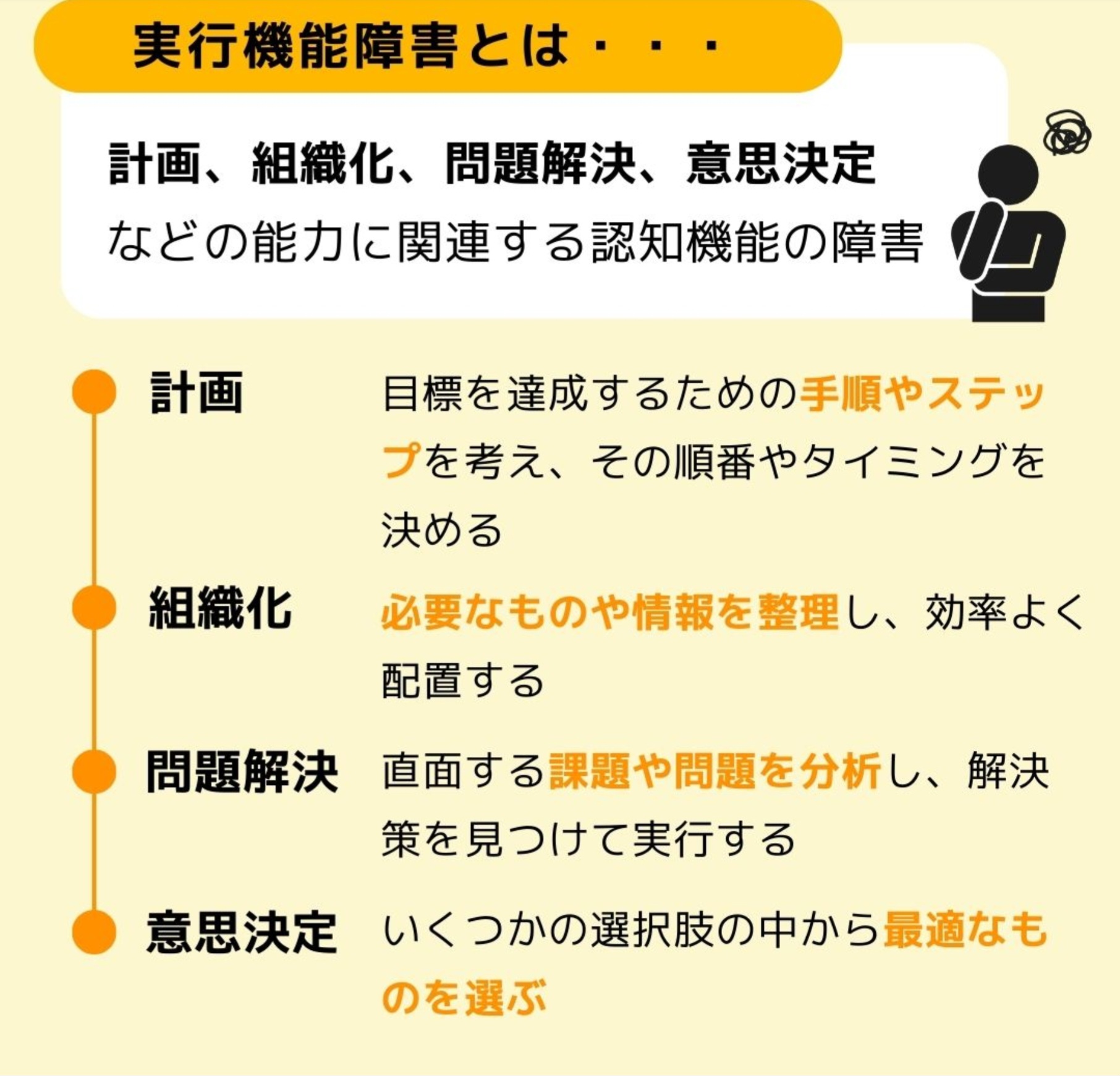

職場・支援現場で起こること(関わりの変化・役割の縮小)

4. 「大事な仕事は任せられない」と言われ、責任ある業務から外された

▸ 気をつかってのことだとは理解しているが、自分の役割が一気に縮小した。

「助けてもらう側になるって、こんなに急なんだって思った」

5. 会議に呼ばれなくなり、決定の場にいなくなった

▸必要とされていないわけではないが、自然と「輪の外」に置かれている。

「声をかけてもらえないのは、〝もういい〟ってことなんだろうなって」

6. 支援者が「症状」中心の話しかしなくなった

▸様子を聞かれても、〝できていないこと〟を探されている気がしてつらくなる。

「私の暮らしより、〝病状〟を見られているような気がして…」

家族や社会のまなざしの変化(安心と引き換えの沈黙)

7. 家族は安心した様子だったが、自分は〝決めつけられた〟気がした

▸ 〝若年性認知症〟という名前がついたとたん、全部がそれで説明され始めた。

「〝やっぱりそうだったんだ〟って言われたとき、何も言えなかった」

8. 地域で「○○さん、認知症らしいよ」と噂が広まっていた

▸ 自分の病気が、〝知らないところ〟で〝知らない人たち〟に話されていた。

「病気の話じゃなくて、私の話なのに…って思った」

9. 子どもが真顔で「お母さんって病気なんでしょ?」と聞いてきた

▸テレビの中の“認知症の人”と、自分が重ねられているように感じた瞬間。

「“普通のお母さん”じゃなくなるって、こんなに早く来るんだって思った」

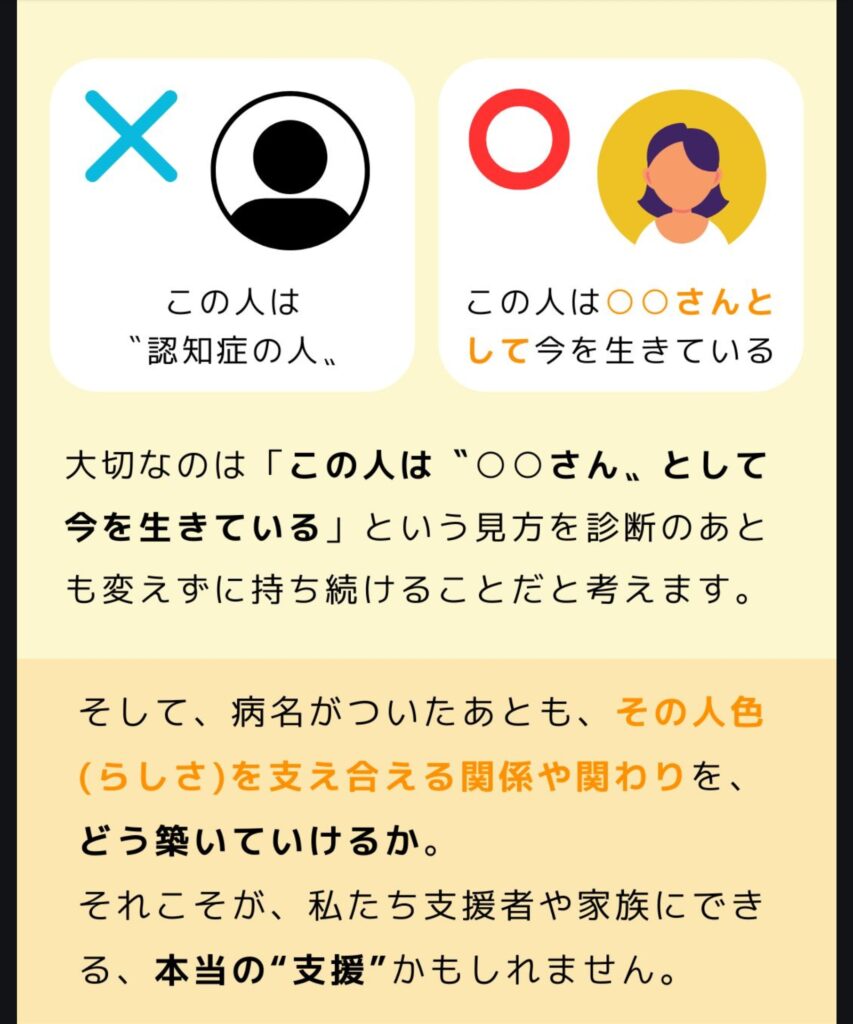

診断がつくと、ようやく支援につながる。

それは確かに、大きな一歩です。

でも同時に、「病名がついた人」として見られるようになることのしんどさや辛さもあります。

〝あの人は若年性認知症だから〟と決めつけられたり、

できることまで「もう無理だよね」と扱われたり、

本人のことばより、「症状」や「診断名」が先に語られてしまう場面もあります。

病名は、支援を受けるための「パスワード」にもなりますが、

その人のこれまでの人生や、大切にしてきたことを

〝病気のラベル〟の中に閉じ込めてしまう鍵にもなりかねません。

だからこそ大切なのは、

「この人は〝認知症の人〟」ではなく、

「この人は、〝○○さん〟として、今を生きている」

という見方を、診断のあとも変えずに持ち続けることだと考えます。

そして、病名がついたあとも、

その人を支え合える関係や関わりを、どう築いていけるか。

それこそが、私たち支援者や家族にできる、本当の“支援”かもしれません。

診断は、〝支援への入口〟であると同時に、「社会のまなざしが変わる境界線」でもある。

そこをどう越えていくかが、支援者の倫理でもあることを考えさせられます。

「診断という〝ラベリング〟が時に「言葉の檻」となることも…」について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪