『日常が少しずつ変わっていくときに ー若年性認知症とIADLをめぐる5つのこと 《買物編》』

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

前回からは、原点回帰を大切に「若年性認知症」について新たに考え、これまでとは異なる視点で解説してきましたが、今回はさらに深堀、日常生活にフォーカスしてみたいと思います。それではIADL(手段的日常生活動作)編スタートです!

買物編 ~「何を買うんだっけ?」メモの意味を見失うとき

「あれ…何を買いに来たんだっけ?」

店内を歩きながら、何度もポケットを探るその姿。

書いてきたはずのメモが…何とか見つけられたけど、「何を買えばいいんだっけ?」

「どこまで買ったんだっけ?」、正しく買物できているのか不安が残ります‥‥

● 買い物は「自分らしさ・嗜好」を表現する場面

「今日はこれを作ろう」「あの人にこれを買って帰ろう」「これを買うのが楽しみなんだよなー」――

買い物は、日々の暮らしに小さな喜びを運んでくれる行為です。

若年性認知症の人にとっても、それは自分で考え、選び、決める大切な時間でした。

しかし、認知機能の変化とともに、その「楽しみ」が「不安」に変わっていくことがあります。

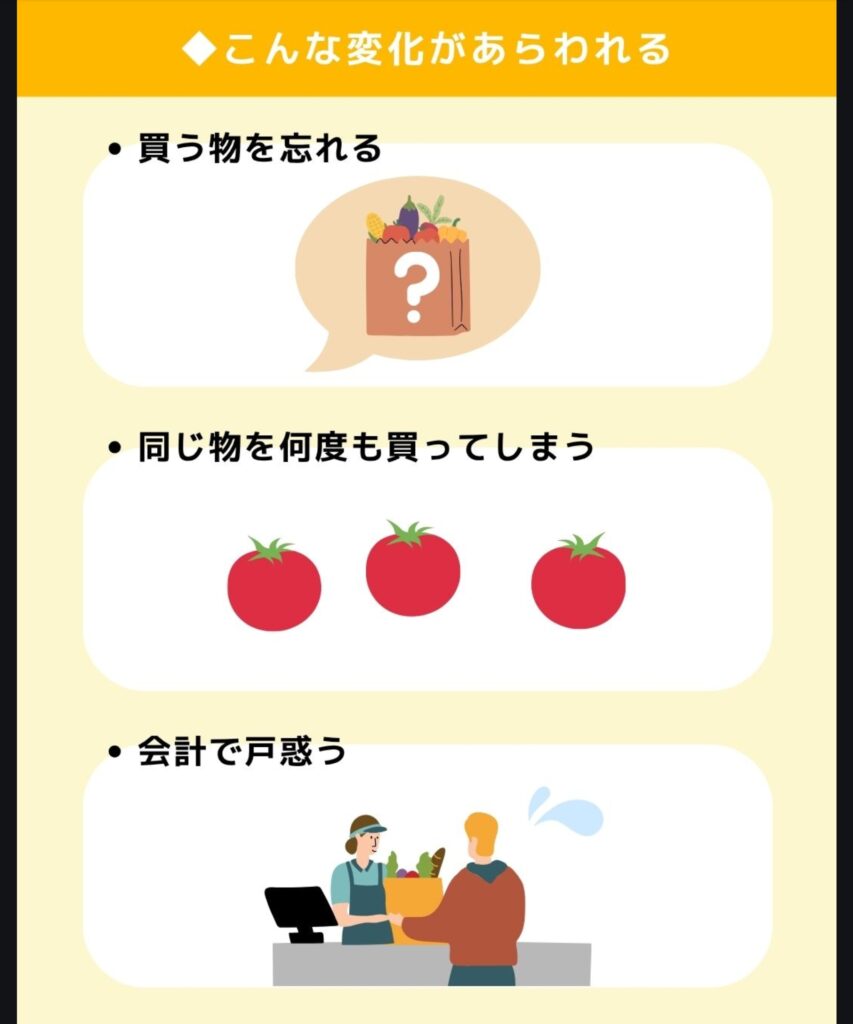

● こんな変化があらわれる

- 買う物を忘れる

リストを持っていても、読めない・理解できない・どこまで買ったか忘れてしまう・途中でなくしてしまうことがあります。 - 同じ物を何度も買ってしまう

「まだあったかな?」と何度も確認し、気づかずに重複して買ってしまうケースも。 - 会計で戸惑う

財布を出すタイミングがわからない、金額が理解できないことがありお札だけで買物をして小銭ばかりが残る、カードや現金を混同してしまうこともあります。

● 心の中では…

- 「どうして来たのか思い出せない」

- 「また間違えたかもしれない」

- 「周りに迷惑をかけている気がする」

そうした気持ちが重なり、やがて「買い物に行きたくない」「外に出たくない」と感じるようになることもあります。

● ケアの工夫:一緒に「選ぶ」楽しさを守る

1. 写真付きリストを作る

文字だけのメモは混乱のもとになることもあります(文字のみの方が認識しやすい人もいます)。

写真やイラストを添えたリストにすることで、視覚的に理解しやすくなります。

2. 一緒に買い物に出る

一緒に行くことで、「何を買うか」「どう会計するか」を一緒に確認できます。

「これはこれでいいかな?」「次はこれだね」と声をかけながら進めることで、安心感が生まれます。

3. 会計の場面をそっと見守る

財布を出すタイミングがわからなくなったときには、隣にいてさりげなくフォローするだけで十分です。

お金をいくら出せば良いのかわかりにくい際には、とりあえずお札を出してみる。

「一緒にいるから大丈夫、何かあれば一緒に解決する」という安心感が、本人の不安を軽くしてくれます。

● 買い物は「暮らしを楽しむ」大切な時間

買い物は、単なる日用品の補充ではなく、その人の「生活の彩り」をつくる行為です。

選ぶ喜び、考える楽しさを守りながら、できるだけ「自分で決める」感覚を支えることが大切です。

「何を買うんだっけ?」と立ち止まったとき、

「これでしたっけ、いやこれかも」と声をかける、ともに考える――それだけで、また一歩前に進む勇気が生まれます。

「何を買うんだっけ?」メモの意味を見失うときについて、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪