『自己決定論➂』について

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、

☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝、☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

前々回からは、「自分の事は自分で決める」をテーマに自己決定論シリーズがスタートしました。

今回は、外発的動機付けのサブカテゴリーについて例を用いながら解説してゆきます。

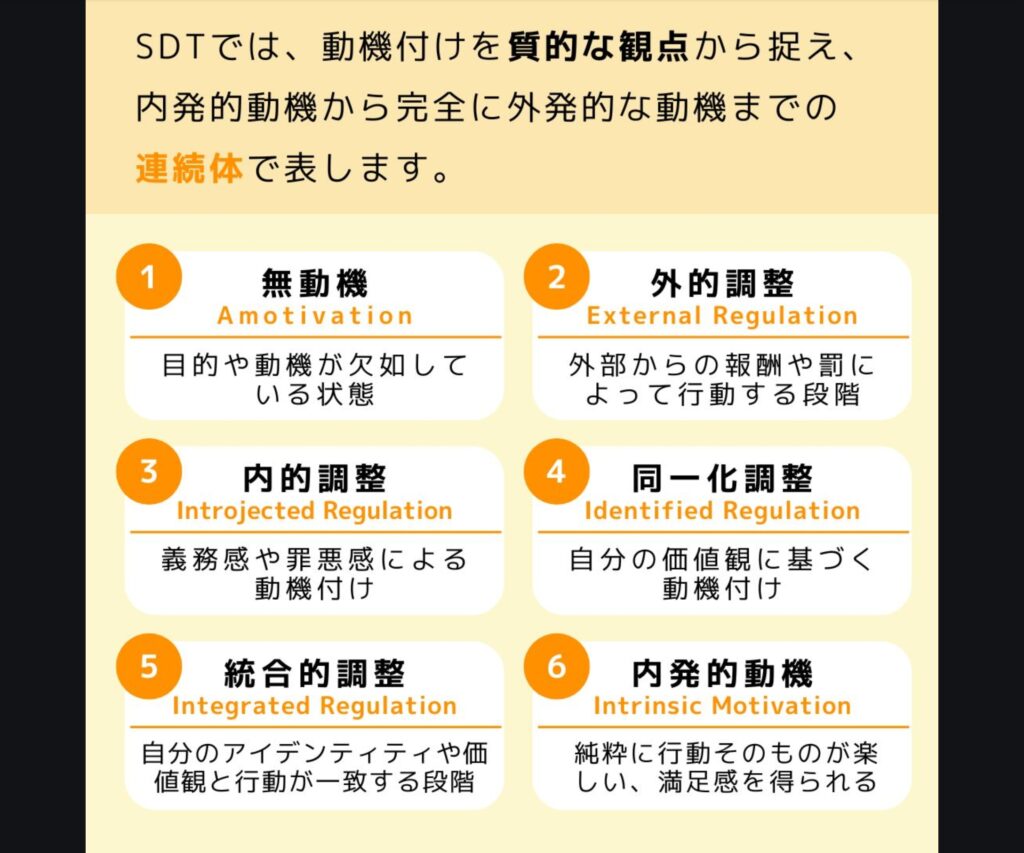

SDTでは、動機付けを質的な観点から捉え、内発的動機から完全に外発的な動機までの連続体で表します。この連続体には、以下の段階があります:

無動機 (Amotivation): 目的や動機が欠如している状態。

外的調整 (External Regulation): 外部からの報酬や罰によって行動する段階。

内的調整 (Introjected Regulation): 義務感や罪悪感による動機付け。

同一化調整 (Identified Regulation): 自分の価値観に基づく動機付け。

統合的調整 (Integrated Regulation): 自分のアイデンティティや価値観と行動が一致する段階。

内発的動機 (Intrinsic Motivation): 純粋に行動そのものが楽しい、満足感を得られる。

この連続体を用いて、若年性認知症の人がデイサービスの活用前から、生活の一部として楽しみを見出せる場になるまでまとめます。

1. 無動機 (Amotivation)

最初は、デイサービスに行くこと自体に全く興味がない、もしくは理由がわからず行動をしない状態です。

- 例:若年性認知症のAさんは、デイサービスのことを知っていても、「行く意味がわからない」と感じているため、全く行く気が起きない。家族から「行ってみようよ」と言われても、気力がなく、やりたくないという気持ちが強い状態です。

2. 外的調整 (External Regulation)

次に、外部からの報酬や罰が動機となる状態です。この段階では、外的な要因(例えば、家族やスタッフからの期待や先導)によって行動を始めます。

- 例:Aさんの家族は、「デイサービスがお父さんorお母さんの力を必要としているよ」や「仕事して社会貢献してくださる仲間を探しています」と伝え、Aさんは家族に喜んでもらうために、1人時間を少なくするためにデイサービスに行き始めます。

3. 内的調整 (Introjected Regulation)

今度は、義務感や罪悪感が動機となる段階です。自分が行かないことで、他人に迷惑をかける、または期待に応えなければならないという思いから行動します。

- 例:Aさんは、家族やスタッフに「今日も仕事先の〇〇さんというお客さんが待っているよ」と言われると、行かないと「申し訳ない」「迷惑をかけているかもしれない」と感じるようになり、義務感から利用することが増えます。

4. 同一化調整 (Identified Regulation)

ここでは、自分の価値観や目標に基づいて動機付けが行われます。Aさんが、デイサービスに行くことが自分にとっても良いことだと理解し始め、少しずつ自分の意志で参加するようになります。

- 例:Aさんはデイサービスに行くことで、新しいことを学んだり、他の利用者と話すのが楽しいと感じ始め、参加することが自分の生活にとっても大切だと認識するようになります。「行けば自分も元気になるし、仲間も待っている」と思い、価値を感じ始める段階です。

5. 統合的調整 (Integrated Regulation)

この段階では、自分の価値観やアイデンティティに完全に合致した行動です。デイサービスに行くことが自分の一部となり、まるで自然に行動するようになります。

- 例:Aさんは、デイサービスに行くことが自分の生活の一部として完全に統合され、参加することが自然で当たり前のこととして感じられるようになります。デイサービスに行くことが、日々の生活にとって欠かせない活動となり、自分の健康や楽しみのために積極的に活用するようになります。

6. 内発的動機 (Intrinsic Motivation)

最後に、行動そのものが楽しい、充実感を感じるという理由で行動します。デイサービス自体が楽しく、他の人と交流したり、活動することが楽しみとなります。

- 例:Aさんは、デイサービスでの活動が楽しく、仕事をすることでの社会貢献、友達と話す社会交流、活用すること自体に大きな満足感を感じるようになります。外からの促しがなくても、自分が楽しんでいるから行きたいという気持ちで参加するようになります。

このように、若年性認知症の人がデイサービスを利用するまでの過程では、動機付けが無動機から内発的動機までの段階を経て変化していきます。初めは外部の影響が強くても、次第に自分の価値観や楽しさに基づいて行動するようになり、最終的には自発的に参加するようになります。

無動機から内発的動機に至るまでの期間は、人によって異なりますが、最短で1ヵ月、一般的には3ヵ月、長い場合でも6ヵ月~12ヵ月と皆さんから教えていただきました。

これまでの支援の中で、同一化調整や総合的調整を経て、内発的動機に限りなく近づく姿を何度も目の当たりにしてきました。

日々の支援や新たな挑戦の際にも、このような変化が誰にでも起こると思うと、勇気が湧いてきますね。

「自己決定論」について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータはこちらです。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪