『社会的交換理論➀』について

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝、☝☝☝☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

人は、相手との関わりの中で、“どれだけ得をするか”と“どれだけ大変か”を考えて行動している。『社会的交換理論』について解説していきます。

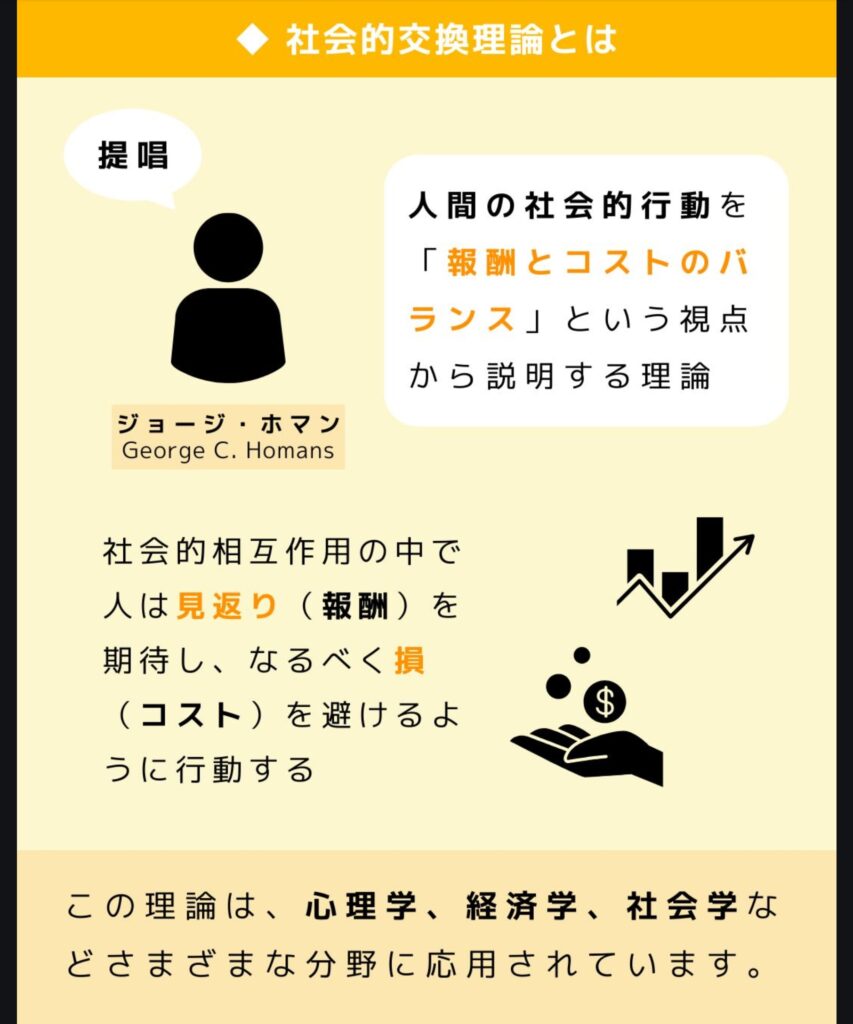

◆ 社会的交換理論とは

ジョージ・ホマン(George C. Homans)が提唱しました。社会的交換理論は、人間の社会的行動を「報酬とコストのバランス」という視点から説明する理論です。ホマンは、社会的相互作用の中で人は見返り(報酬)を期待し、なるべく損(コスト)を避けるように行動すると考えました。この理論は、心理学、経済学、社会学などさまざまな分野に応用されています。

◆ジョージ・ホマンとは

ジョージ・ホマン(George Caspar Homans, 1910–1989)は、アメリカの代表的な社会学者であり、「社会的交換理論」(Social Exchange Theory)の創始者として広く知られています。ハーバード大学で長年にわたり教鞭をとり、理論社会学と経験的社会学の融合を目指す研究スタイルを貫きました。

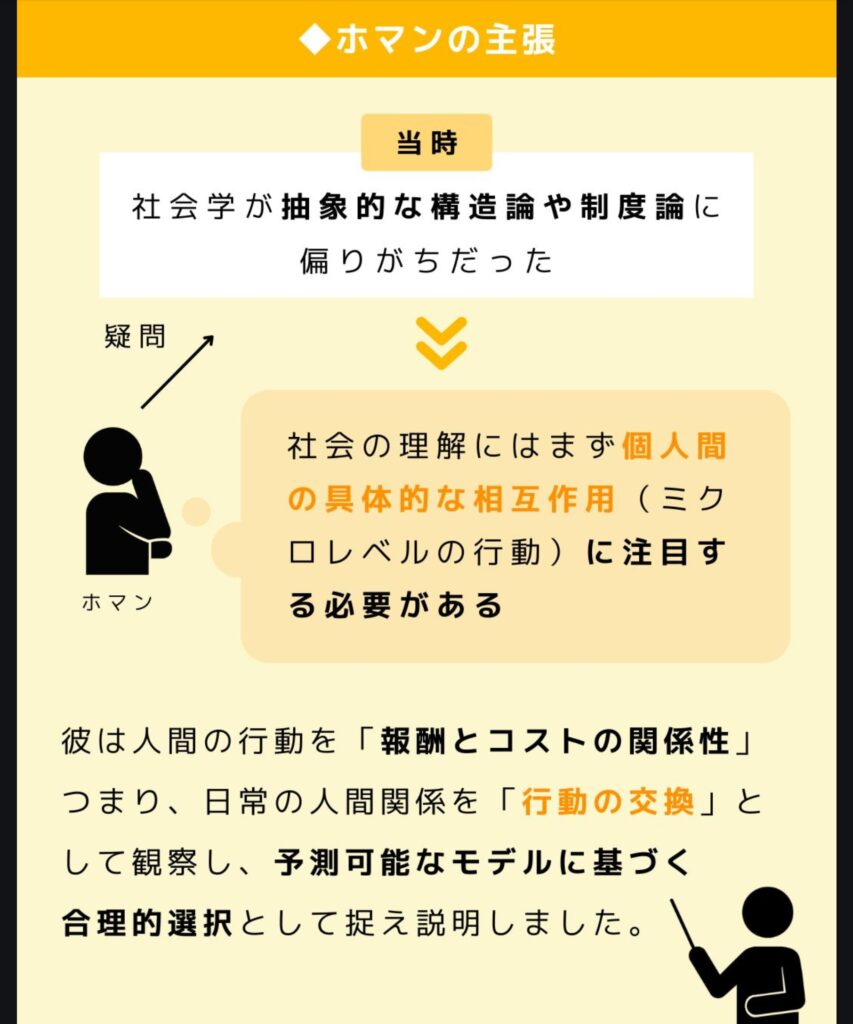

◆ホマンの主張

社会学が抽象的な構造論や制度論に偏りがちだった当時の風潮に疑問を持ち、社会の理解にはまず個人間の具体的な相互作用(ミクロレベルの行動)に注目する必要があると考えました。彼は人間の行動を「報酬とコストの関係性」つまり、日常の人間関係を、「行動の交換」として観察し、予測可能なモデルで説明したに基づく合理的選択として捉え説明しました。心理学、特にスキナーらの行動主義心理学を社会学に導入した先駆者でもあります。

◆ホマンの代表作

『Social Behavior: Its Elementary Forms(1961)』では、あらゆる社会的行動を「刺激-反応-報酬」の連鎖として分析し、社会的相互作用の背後には報酬の最大化とコストの最小化という人間の基本的欲求があると説きました。これにより、人と人との関係性や行動の継続・中断のメカニズムを理論的に明快に説明しようと試みています。

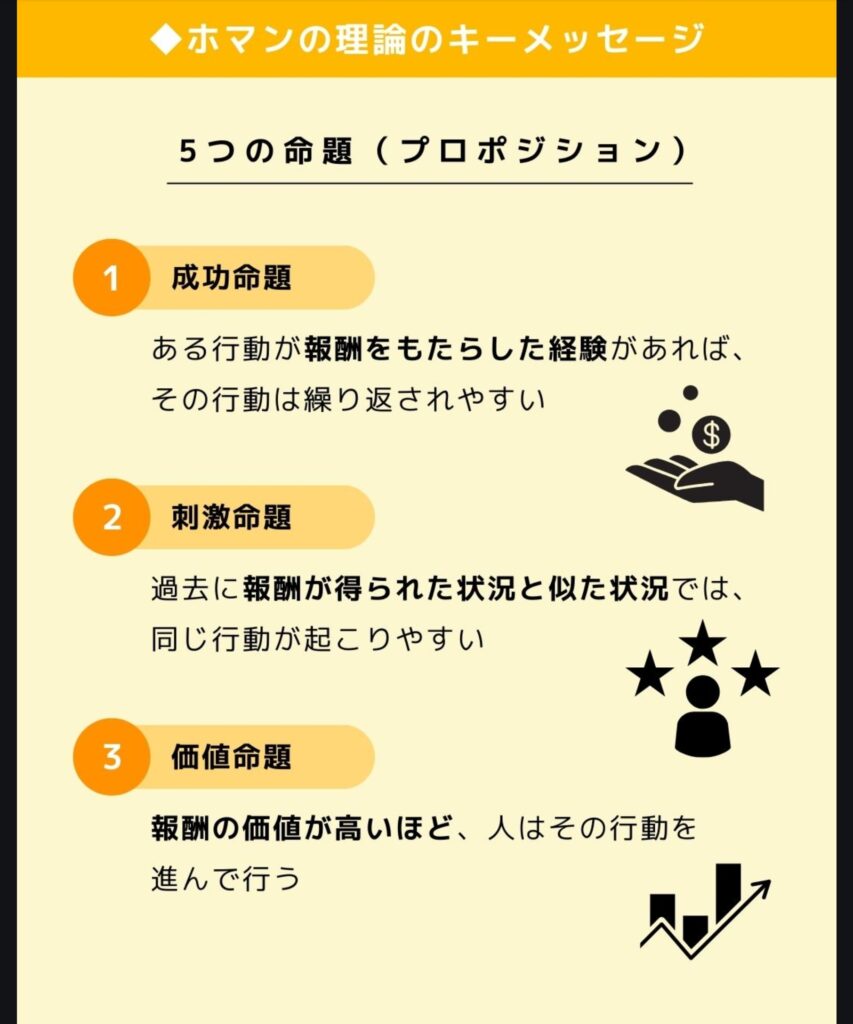

◆ホマンの理論のキーメッセージ

以下のような「5つの命題(プロポジション)」が有名です

- 成功命題:

ある行動が報酬をもたらした経験があれば、その行動は繰り返されやすい。 - 刺激命題:

過去に報酬が得られた状況と似た状況では、同じ行動が起こりやすい。 - 価値命題:

報酬の価値が高いほど、人はその行動を進んで行う。 - 剥奪・飽和命題:

同じ報酬を受け取り続けると、その価値は次第に下がる(飽きる)。 - 攻撃-承認命題:

期待した報酬が得られないと攻撃的になり、逆に得られたときは好意的になる。

これらの考え方は、人間の行動を「報酬を最大化し、コストを最小化する」ように動く存在として捉えている点で、後の社会的交換理論の基礎となります。

ホマンの理論は、「人はなぜその行動を選ぶのか?」という問いに対して、感情や理想論ではなく、徹底して『報酬』と『コスト』というシンプルかつ本質的な視点から切り込んでいる点が非常に興味深いと感じました。

一見すると、人間関係を〝損得勘定で動くもの〟と見なしているようで冷たく、打算的に見えるかもしれません。しかしそれは、人間の裏側にあるごく自然で根源的な欲求や判断基準に目を向けているとも言えます。

この理論を通して、「良かれと思ってやったのに伝わらない」「なぜあの人は協力してくれないのか」といった日常のモヤモヤの理由が、“交換のバランスのズレ”という構造的な問題として見えてくるのがおもしろくもあり、こわさもありました。

人の“黒い部分”を単に否定するのではなく、それを前提としたうえで、どうすればフェアで気持ちの良い関係がつくれるかを考えることが、これからの協力関係やチーム作りには不可欠なのだと感じました。

ホマンの考え方は、人間理解を一段深く進めるうえで、避けて通れないリアルな視点だと思います。

次回は「若年性認知症支援を社会的交換理論で考える」をお届けします。

「社会的交換理論」について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータはこちらです。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪