『日常が少しずつ変わっていくときに ー若年性認知症とADLをめぐる5つのこと 《移動編》』

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

前回からは、原点回帰を大切に「若年性認知症」について新たに考え、これまでとは異なる視点で解説してきましたが、今回はさらに深堀、日常生活にフォーカスしてみたいと思います。今回はこちらです。

移動編 ~「どこに行こうとしてたんだっけ…」その一歩に不安を抱えて

「あれ…どこに行こうとしてたんだっけ?」

立ち止まった彼は、不安そうに辺りを見回していました。

移動するという行為は、ただの「歩く」「移る」ではなく、「行きたい」「やってみたい」という気持ちの表れです。

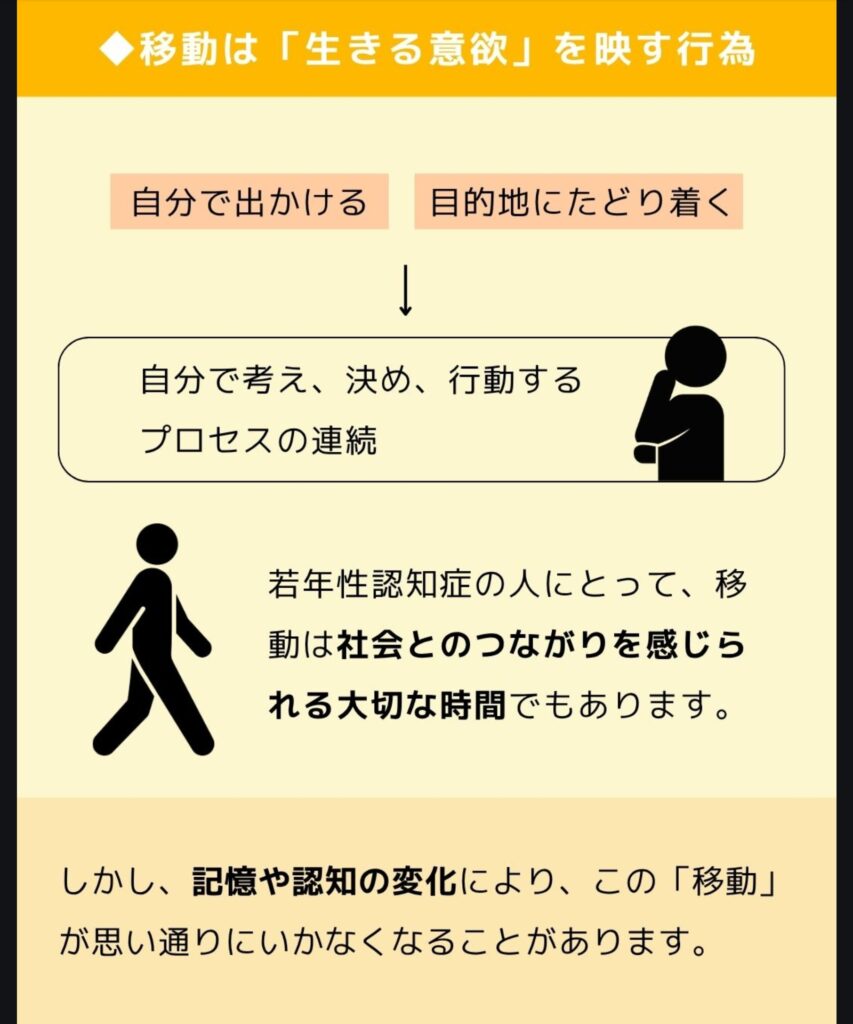

● 移動は「生きる意欲」を映す行為

「自分で出かける」「目的地にたどり着く」ということは、

自分で考え、決め、行動するプロセスの連続です。

若年性認知症の人にとって、移動は社会とのつながりを感じられる大切な時間でもあります。

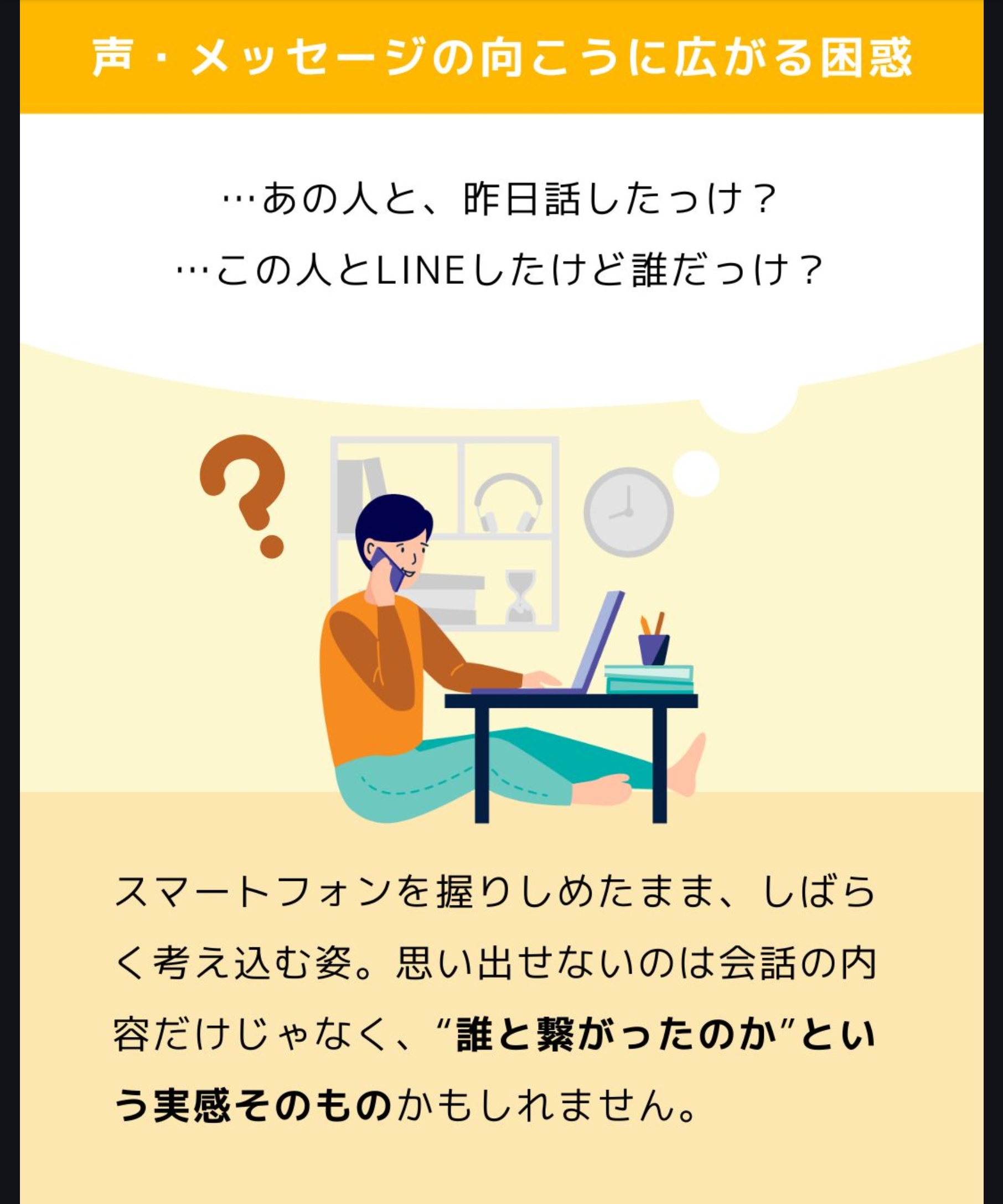

しかし、記憶や認知の変化により、この「移動」が思い通りにいかなくなることがあります。

● こんな変化があらわれる

- 歩き出した後に立ち止まる

目的地が分からなくなったり、「何をしに行くんだっけ?」と困惑・混乱してしまうことがあります。 - 目的地を忘れる

買い物に行ったはずなのに、途中で忘れてしまい、元の場所に戻れなくなるケースもあります。 - 歩き続けてしまう

症状の特性によって、一心不乱に歩き続けるケースもあります。

- 危険な場所への接近

困惑・混乱によって危機察知能力が発揮できずに、車道に急に出てしまう、階段から降りようとして転倒しそうになるなど、危険への感覚が鈍くなることがあります。

● 心の中では…

- 「迷惑をかけてしまったかも」

- 「どうして思い出せないんだろう」

- 「いつも通り」 ※情動行動としていつもの場所を歩き続け、不安感等は客観的には感じられない

そんな不安や後悔が積み重なり、外出を避けたくなってしまう方もいます。

「一歩踏み出したい」気持ちと「失敗するかもしれない」怖さとの間で揺れ動いているのです。

逆に、自己省察が難しく、情動行動によって移動している人の気持ちを推し量ることは難しいものです。

● ケアの工夫:安心と楽しさを一緒に

1. 安心できる同行「一緒に行こうか」

「一緒に行こうか」と声をかけるだけでも、安心感が生まれます。

「ついていく」ではなく、「一緒に行く」という言葉選びが大切です。

2. 移動先の見通しを立てる

「今日はコンビニでパンを買おう」「そのあと公園に寄ろう」と、行き先を具体的に伝えることで混乱が減ります。

途中でも「今はここまで来たよ」と小さく区切って安心感を提供することも有用です。

3. 外出の楽しみを共有する

社会生活者としての当たり前の外出を楽しむ

買い物や散歩など、小さな「達成感」や「楽しさ」を共有することで、困惑・混乱を最小限にできます。

● 一歩ずつ、「一緒に」

移動の支援は、ただ「安全を守る」ことではありません。

その人が「どこに行きたいのか」「なぜ行きたいのか」という気持ちに寄り添うことが、最たる支援です。

「また一緒に歩こうね」

その一言が、安心を生み、前に進む勇気につながります。

※情動行動によって移動している人には、支援者等とチームを組んで安心安全に歩く機会を調整することも大切です。

「どこに行こうとしてたんだっけ…」その一歩に不安を抱えてについて、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪