『自己効力感理論➀』について

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝、☝☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

今回から、「自分は必ずこの課題を達成できる、壁を乗り越えられる、私ならできる」感覚、『自己効力感理論』シリーズを解説します。

まずは、自己効力感の提唱者について、自己効力感の総論についてご案内します。

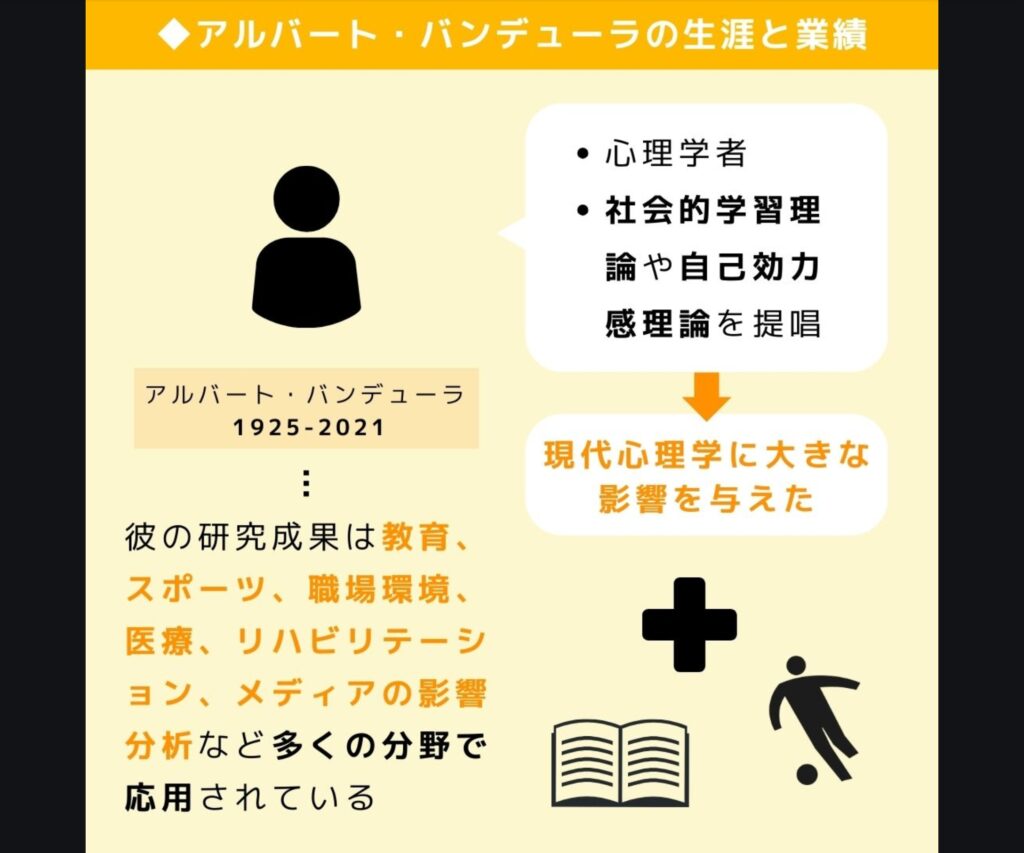

◆アルバート・バンデューラの生涯と業績

アルバート・バンデューラ(Albert Bandura, 1925-2021)は、カナダ生まれのアメリカの心理学者であり、社会的学習理論 や 自己効力感理論 を提唱し、現代心理学に大きな影響を与えた。特に、観察学習(モデリング) の概念や、個人の行動変容を支える心理的要因としての 自己効力感(Self-Efficacy) に関する研究で広く知られている。彼の研究成果は、教育、スポーツ、職場環境、医療、リハビリテーション、メディアの影響分析など、多くの分野で応用されています。

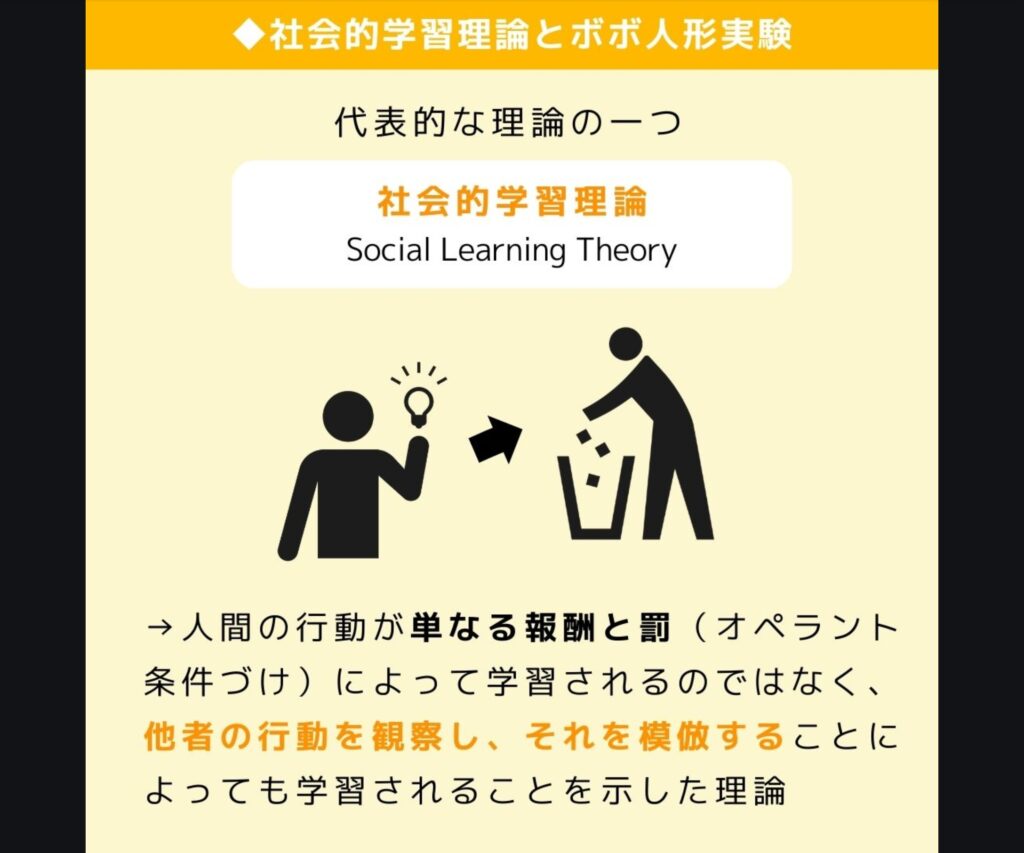

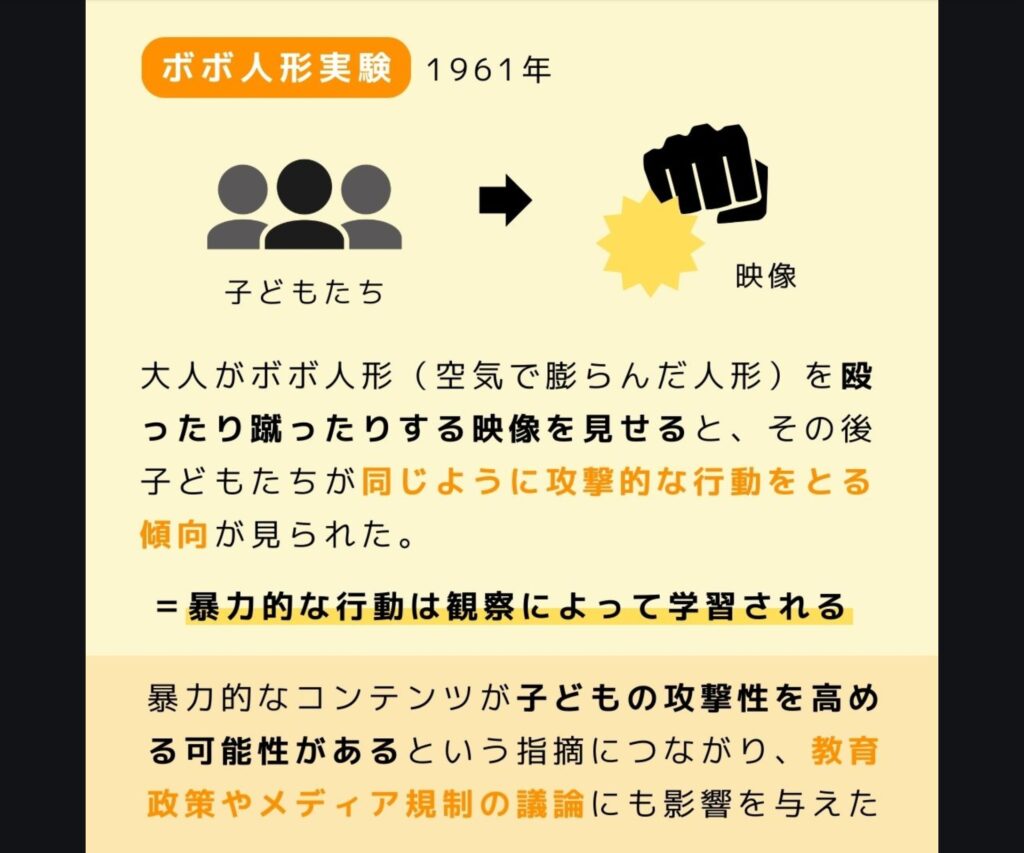

◆社会的学習理論とボボ人形実験

バンデューラの代表的な理論の一つが 社会的学習理論(Social Learning Theory) である。これは、人間の行動が単なる報酬と罰(オペラント条件づけ)によって学習されるのではなく、他者の行動を観察し、それを模倣することによっても学習される ことを示した理論です。

この理論を実証するために、1961年にボボ人形実験 を行った。この実験では、子どもたちに大人がボボ人形(空気で膨らんだ人形)を殴ったり蹴ったりする映像を見せた。その後、子どもたちが実際に人形と対面すると、同じように攻撃的な行動をとる傾向が見られた。この研究は、暴力的な行動が観察によって学習される ことを示し、メディアや教育に関する研究に大きな影響を与えました。

特に、テレビや映画、ビデオゲームなどの暴力的なコンテンツが子どもの攻撃性を高める可能性があるという指摘につながり、教育政策やメディア規制の議論にも影響を与えたと言われています。

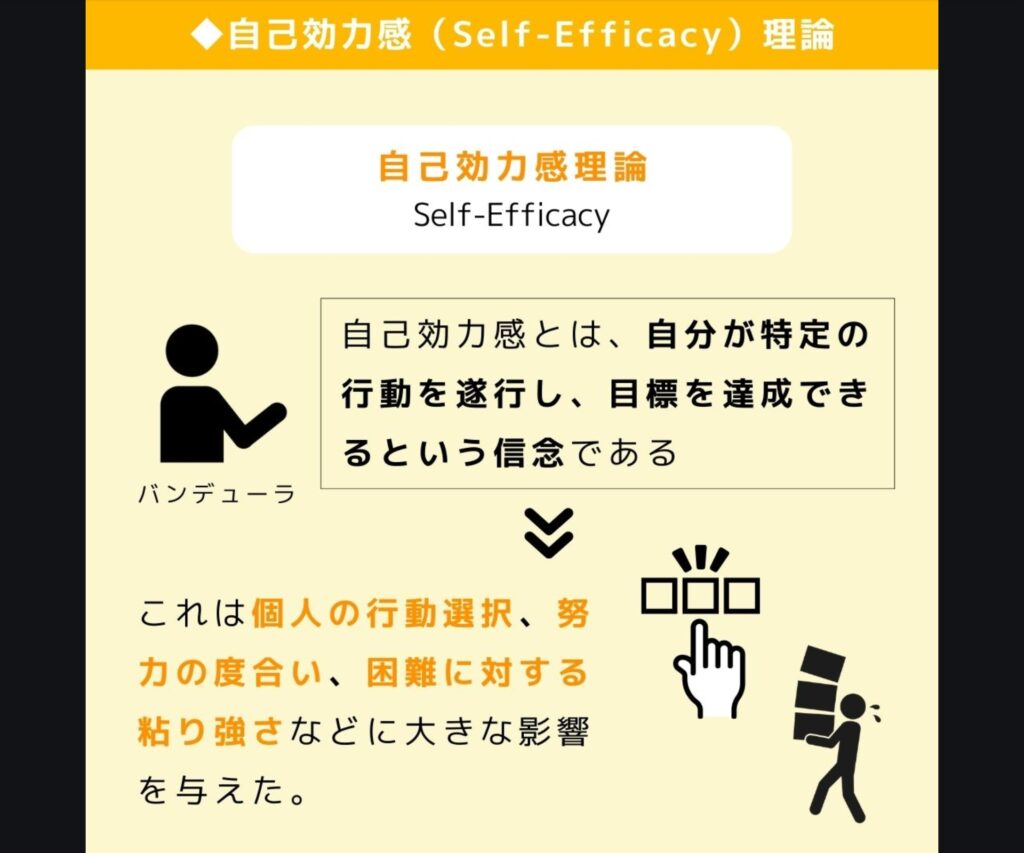

◆自己効力感(Self-Efficacy)理論

バンデューラのもう一つの重要な業績は、自己効力感(Self-Efficacy)理論 の提唱です。彼は、1977年に「自己効力感とは、自分が特定の行動を遂行し、目標を達成できるという信念である」と定義しました。これは、個人の行動選択、努力の度合い、困難に対する粘り強さなどに大きな影響を与えました。

自己効力感を高める要因として、彼は以下の4つを挙げています。

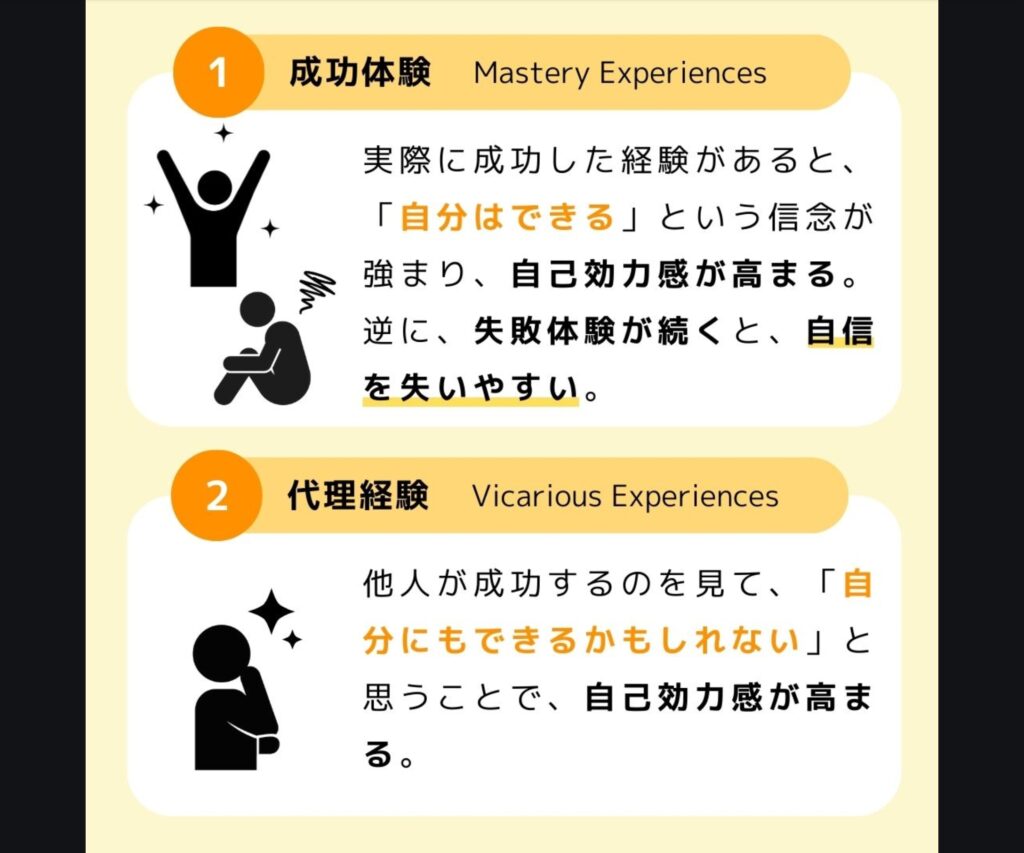

- 成功体験(Mastery Experiences)

- 実際に成功した経験があると、「自分はできる」という信念が強まり、自己効力感が高まる。

- 逆に、失敗体験が続くと、自信を失いやすい。

- 代理経験(Vicarious Experiences)

- 他人が成功するのを見て、「自分にもできるかもしれない」と思うことで、自己効力感が高まる。

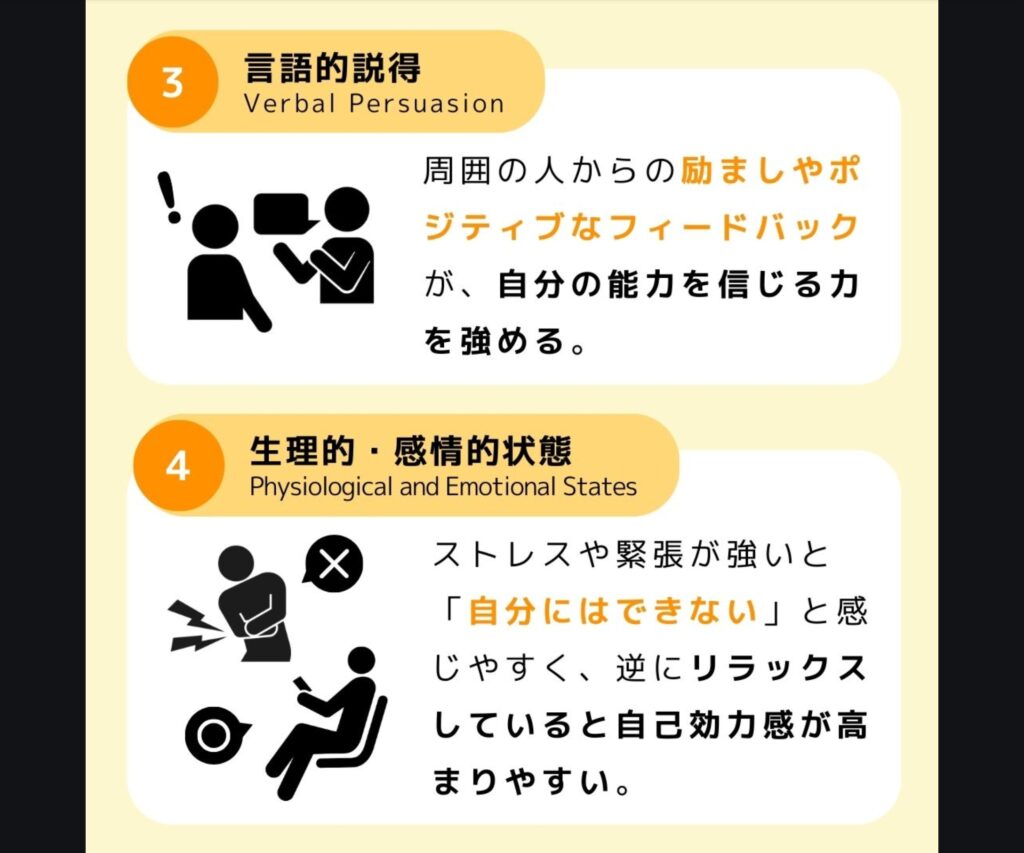

- 言語的説得(Verbal Persuasion)

- 周囲の人からの励ましやポジティブなフィードバックが、自分の能力を信じる力を強める。

- 生理的・感情的状態(Physiological and Emotional States)

- ストレスや緊張が強いと「自分にはできない」と感じやすく、逆にリラックスしていると自己効力感が高まりやすい。

この理論は、教育、スポーツ指導、職場のモチベーション向上、医療・リハビリテーションなど、多様な分野で応用されている。例えば、教師が生徒に小さな成功体験を積ませることで学習意欲を向上させたり、リハビリ患者に少しずつ運動の成功体験を積ませることで回復を促したりする際に活用されています。

「自己効力感理論」について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータはこちらです。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪