『海外と日本の若年性認知症支援をくらべてみる』 まとめ~「日本の支援とこれからできること」~

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝、☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

前回シリーズは、「若年性認知症の人の-ADL・IADL-」日常に触れることをテーマとして解説してきました。今回は、「海外と日本の若年性認知症支援をくらべてみる」をまとめていきます。

第5回:まとめ 〜日本の支援とこれからできること〜

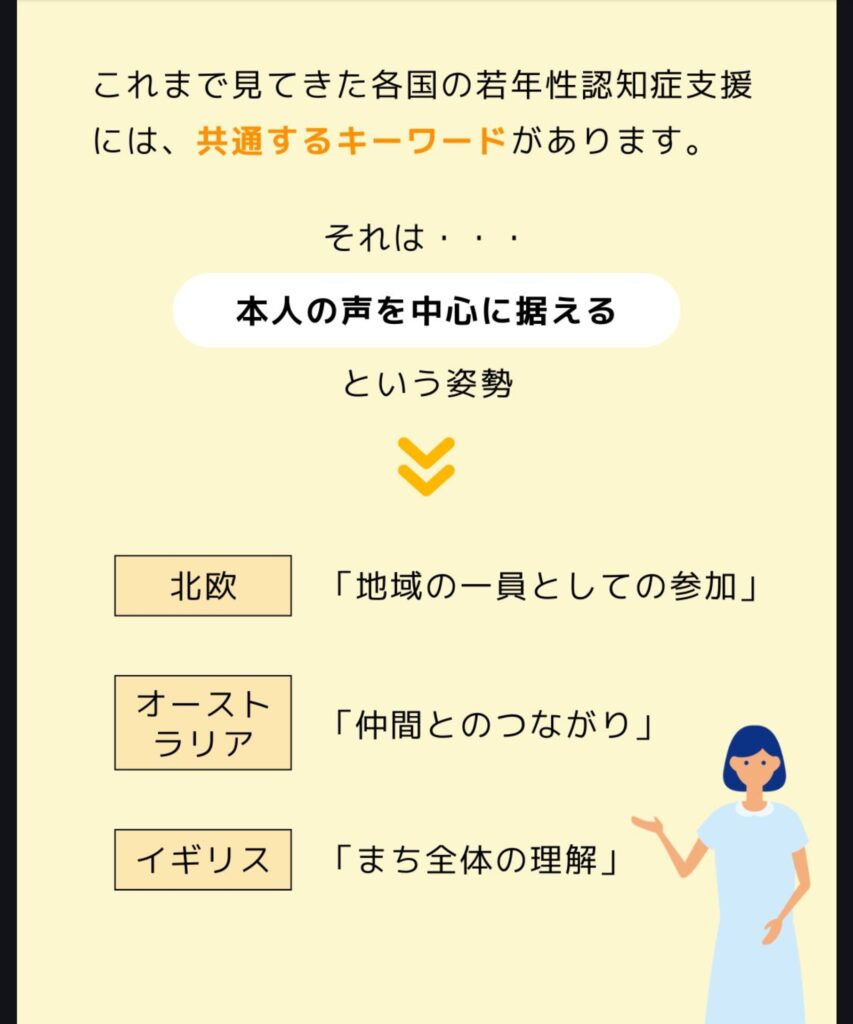

これまで見てきた各国の若年性認知症支援には、共通するキーワードがあります。

それは、「本人の声を中心に据える」という姿勢です。

北欧では「地域の一員としての参加」

オーストラリアでは「仲間とのつながり」

イギリスでは「まち全体の理解」

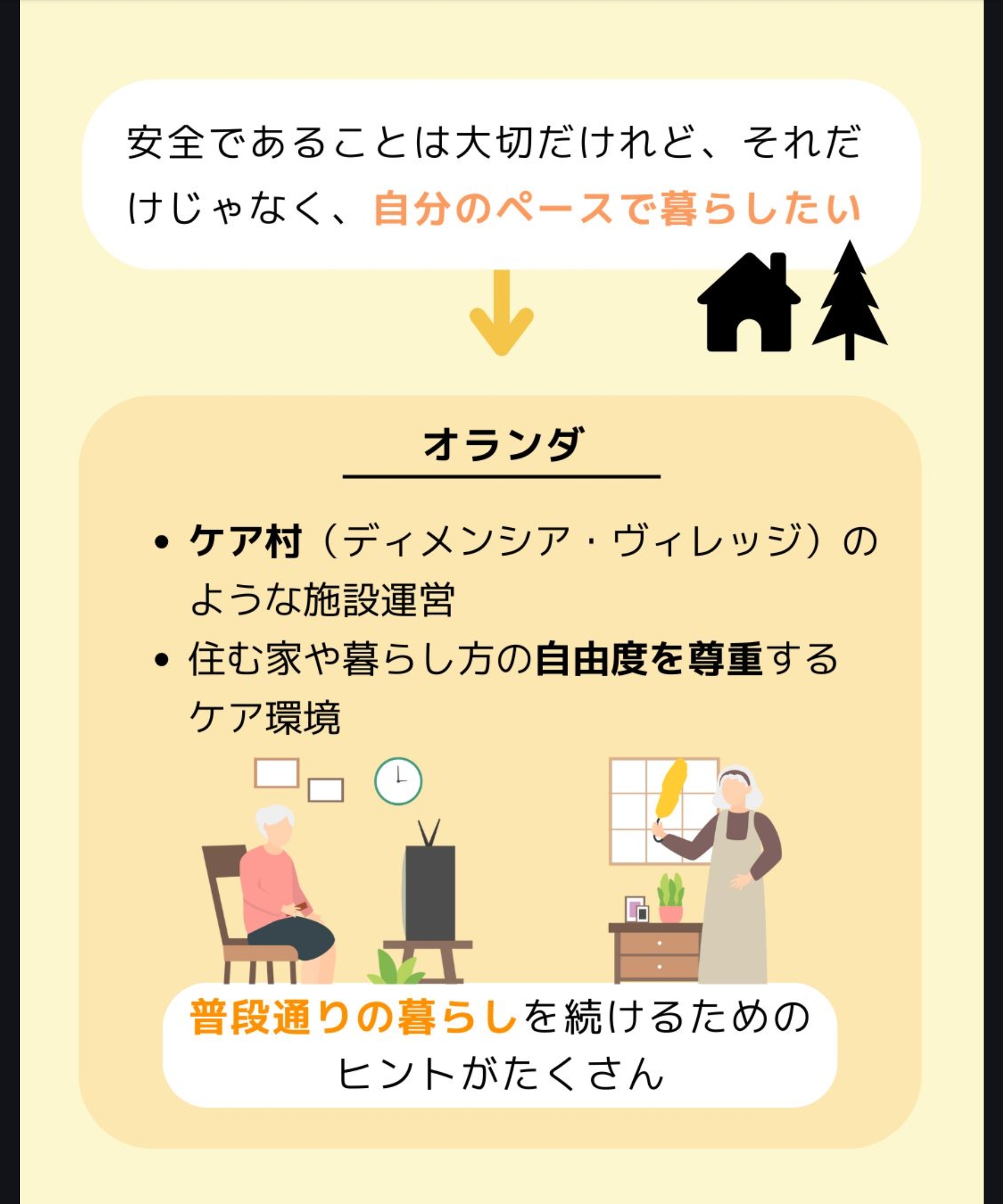

オランダでは「その人らしい暮らし」

そしてスコットランドでは「診断直後からの伴走支援」。

それぞれの国が異なる形で、「本人の新たな人生を生きる支援」を実践しています。

日本の現状とこれからの可能性を、ここで整理してみます。

① 日本の支援の強み

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 制度の整備 | 介護保険制度により、必要なサービスを幅広く利用できる。訪問介護(看護)・デイサービス・ショートステイ、グループホーム(入居施設)などが仕組みとして整っている。 |

| 医療と介護の連携 | 主治医、ケアマネジャー、リハ専門職などが連携し、多職種で支援を行う体制がある。 |

| 地域包括支援センターの存在 | 介護・医療・福祉・権利擁護をつなぐ総合的な相談窓口として機能している。 |

| 若年性認知症支援コーディネーター | 各都道府県で配置が進み、就労・生活・家族支援などを専門的に調整してくれる。 |

日本は「制度的な支えの厚み」が強みです。

必要な人が、必要な支援を受けられるための仕組みは、世界的に見ても整っています。

② 日本の課題とこれからの方向性

| 課題 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 社会全体の理解がまだ浅い | イギリスのような「認知症フレンドリー社会」づくりは、地域によって温度差がある。まちぐるみの支援体制づくりが課題。 |

| 就労・役割支援の不足 | オーストラリアでは就労継続支援やピア活動が活発だが、日本では「働く」機会の確保が難しい。 |

| 診断直後の支援の弱さ | スコットランドのようなPDS制度はなく、診断直後の不安を支える仕組みが乏しい。 |

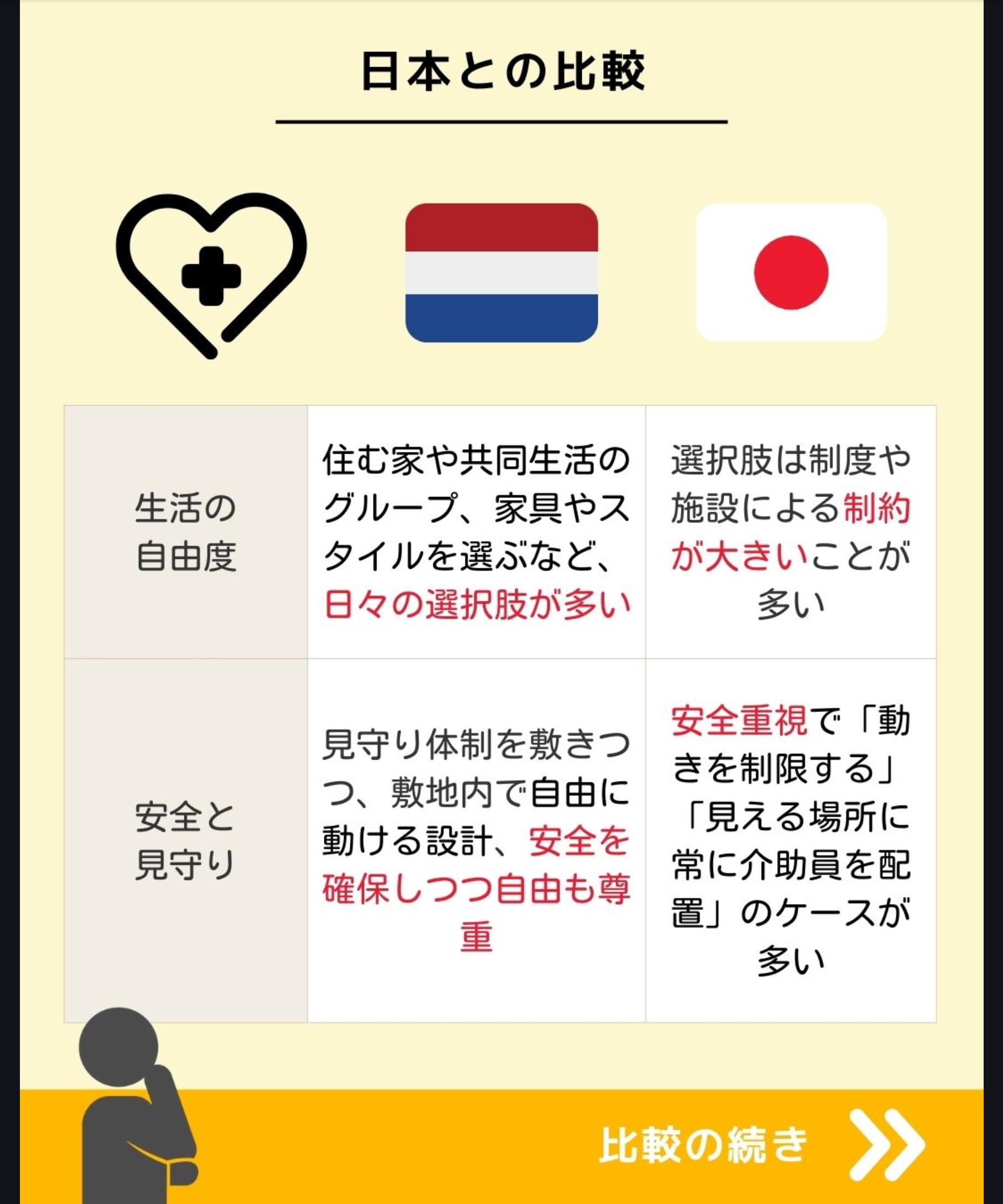

| 「自由度」の確保が課題 | オランダのような「本人の選択を尊重したケア環境」はまだ少なく、安全重視の傾向が強い。 |

今後は、制度の枠を超えて「本人の意思・生活・社会との関わり」を中心に据える発想が求められます。

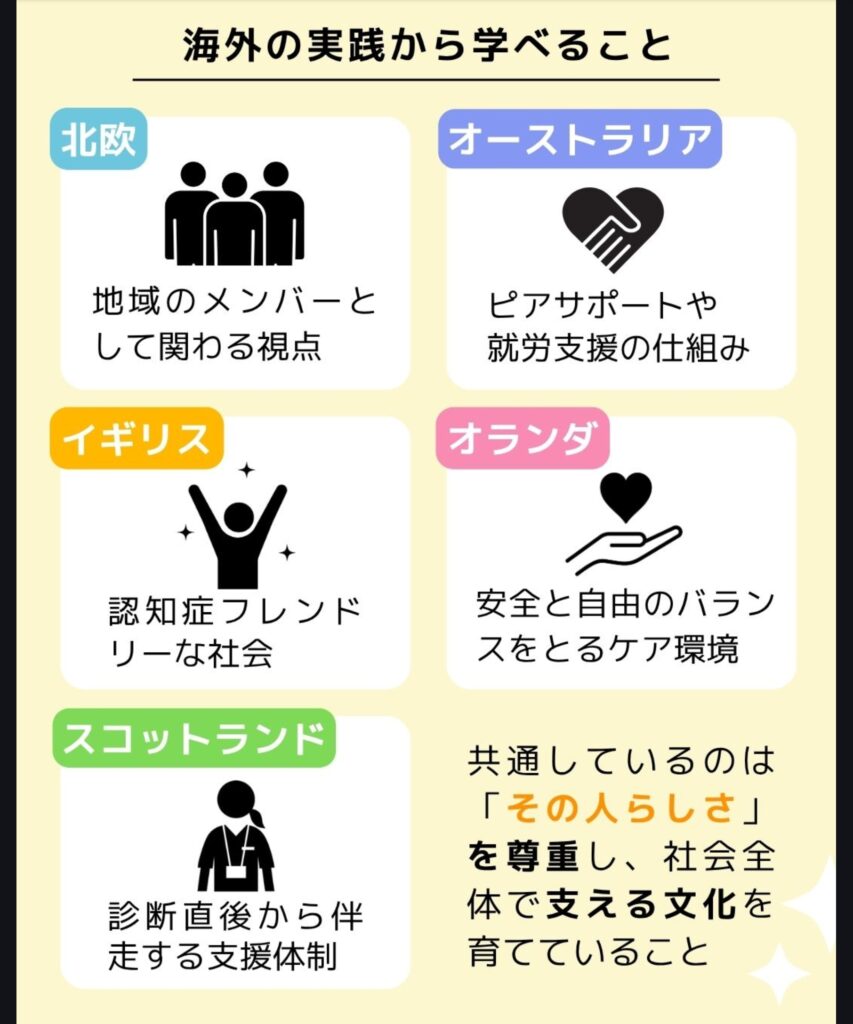

③ 海外の実践から学べること

| 国 | 日本が学べる視点 |

|---|---|

| 北欧 | 「利用者」ではなく「地域のメンバー」として関わる視点 |

| オーストラリア | ピアサポートや就労支援の仕組みづくり |

| イギリス | まち全体で支える認知症フレンドリーな社会 |

| オランダ | 安全と自由のバランスをとるケア環境 |

| スコットランド | 診断直後から伴走する支援体制(PDSとリンクワーカー) |

? どの国にも完璧なモデルはありませんが、共通しているのは「その人らしさ」を尊重し、社会全体で支える文化を育てていることです。

➃ まとめ

「海外の良い実践を参考にしながら、ご本人らしい生活を一緒に探していきましょう。」

制度や仕組みの差があっても、「誰かとつながり続けること、社会の一員なのだ、私には仲間がいる、1人じゃない」という実感が必要です。

それが、ご本人の希望を支え、家族の安心をつくる原動力になると信じています。

まとめ 「日本の支援とこれからできること」について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪