『海外と日本の若年性認知症支援をくらべてみる』 スコットランド後編 〜「診断直後からの伴走支援」〜

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

前回シリーズは、「若年性認知症の人の-ADL・IADL-」日常に触れることをテーマとして解説してきました。今回は、「海外と日本の若年性認知症支援をくらべてみる」をまとめていきます。

スコットランド 〜「診断直後からの伴走支援」〜

前回に引き続き、後編をご案内します。

② スコットランドの課題(裏側にある現実)

| 課題 | 具体的な問題点 |

|---|---|

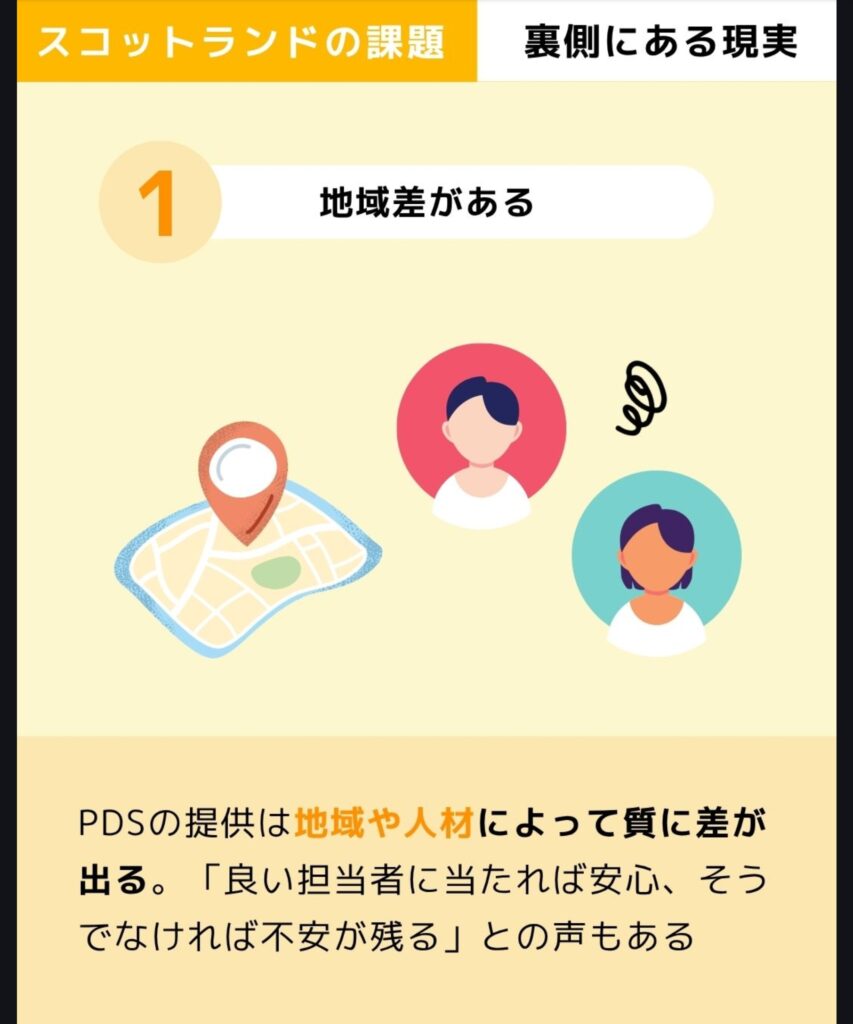

| 地域差がある | PDSの提供は地域や人材によって質に差が出る。「良い担当者に当たれば安心、そうでなければ不安が残る」との声もある。 |

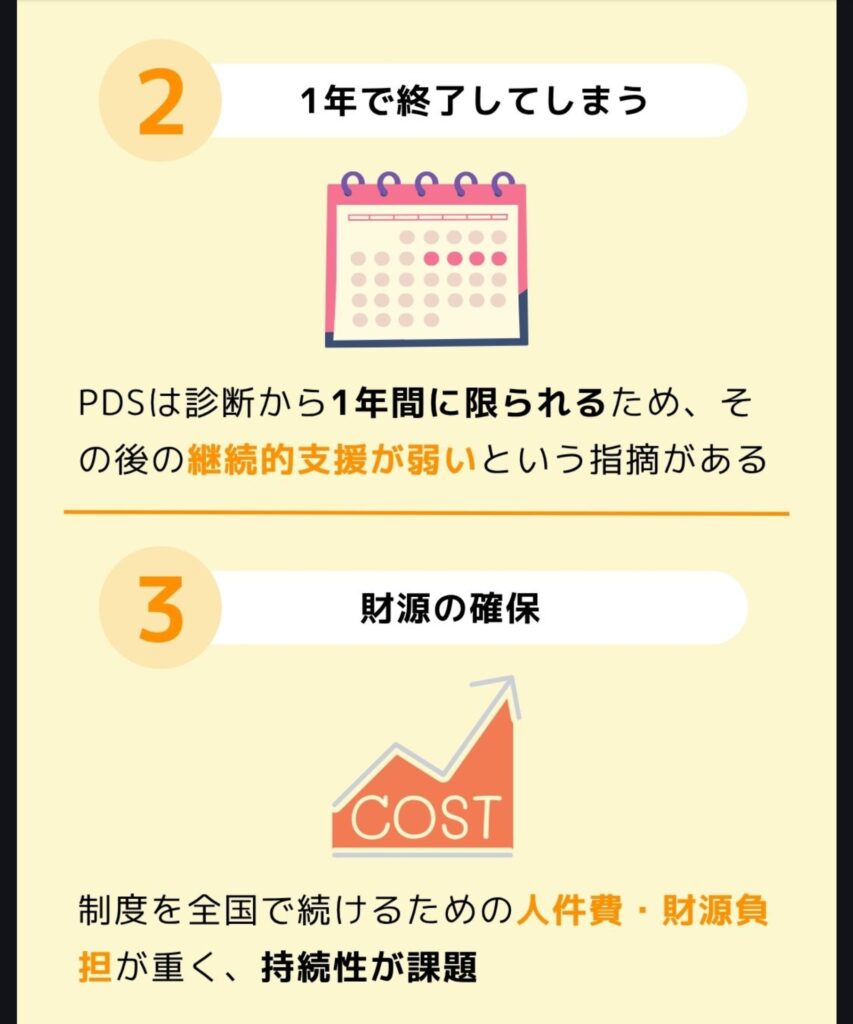

| 1年で終了してしまう | PDSは診断から1年間に限られるため、その後の継続的支援が弱いという指摘がある。 |

| 財源の確保 | 制度を全国で続けるための人件費・財源負担が重く、持続性が課題。 |

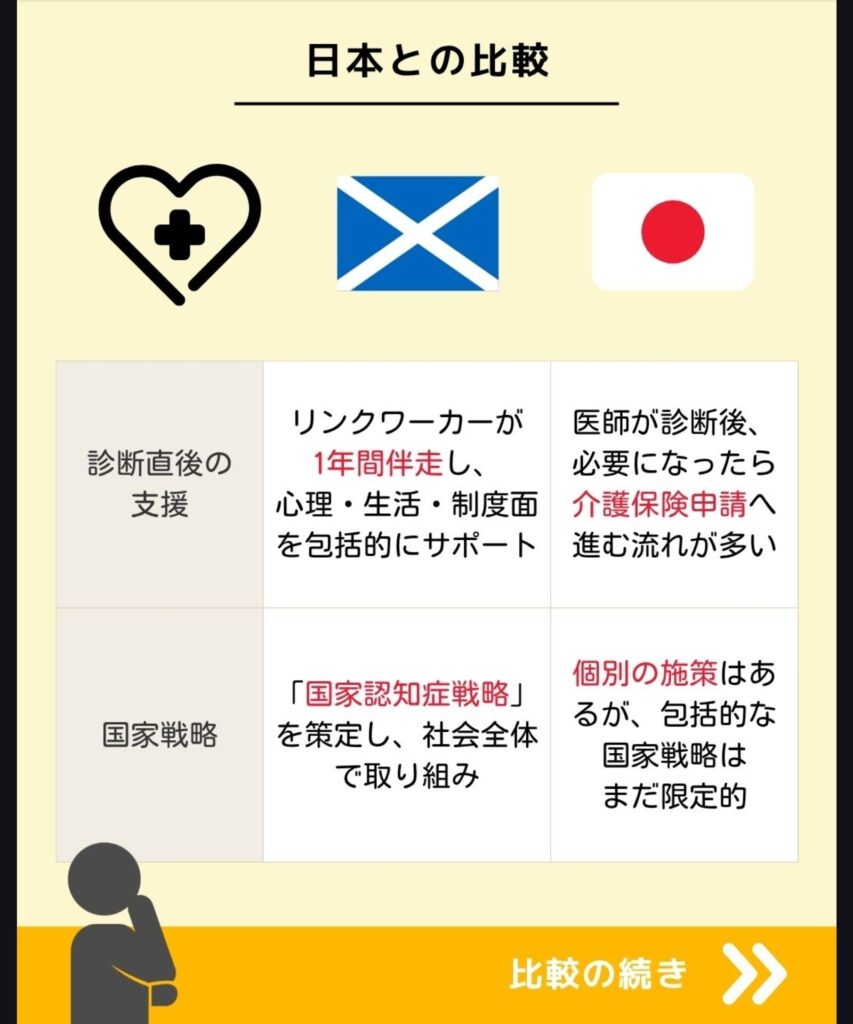

③ 日本との比較表

| 観点 | スコットランド(PDS制度) | 日本 |

|---|---|---|

| 診断直後の支援 | リンクワーカーが1年間伴走し、心理・生活・制度面を包括的にサポート | 医師が診断後、必要になったら介護保険申請へ進む流れが多い |

| 国家戦略 | 「国家認知症戦略」を策定し、社会全体で取り組み | 個別の施策はあるが、包括的な国家戦略はまだ限定的 |

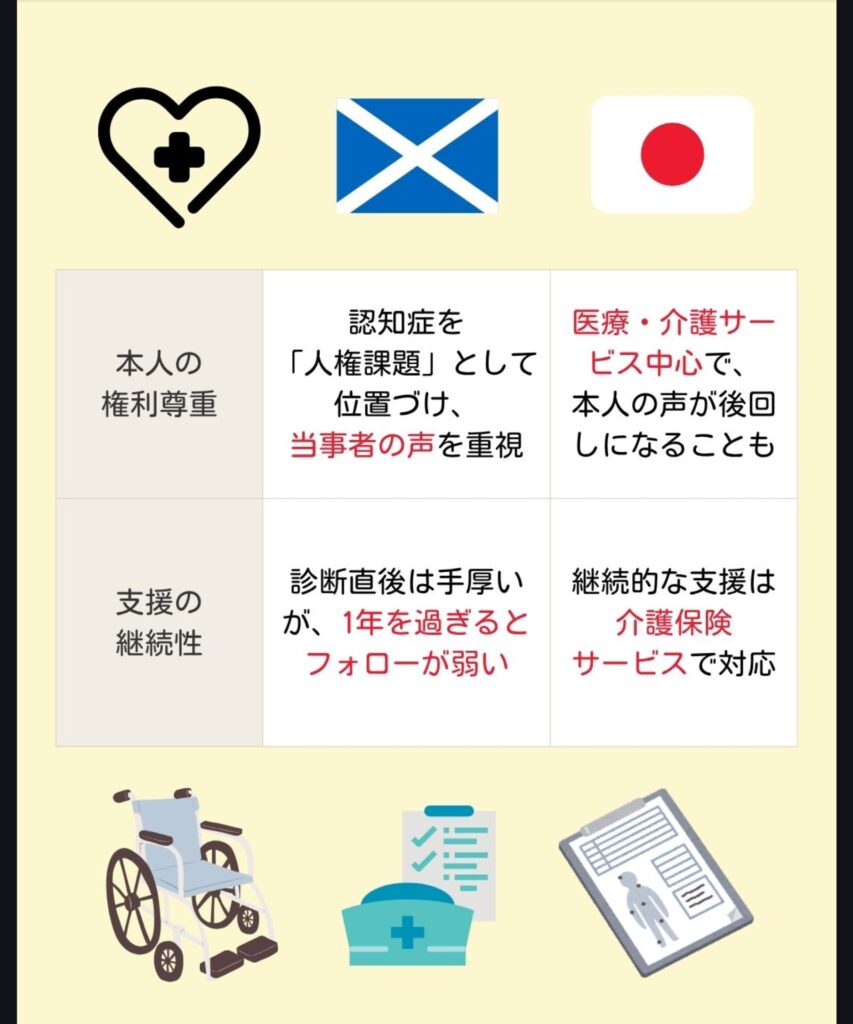

| 本人の権利尊重 | 認知症を「人権課題」として位置づけ、当事者の声を重視 | 医療・介護サービス中心で、本人の声が後回しになることも |

| 支援の継続性 | 診断直後は手厚いが、1年を過ぎるとフォローが弱い | 継続的な支援は介護保険サービスで対応 |

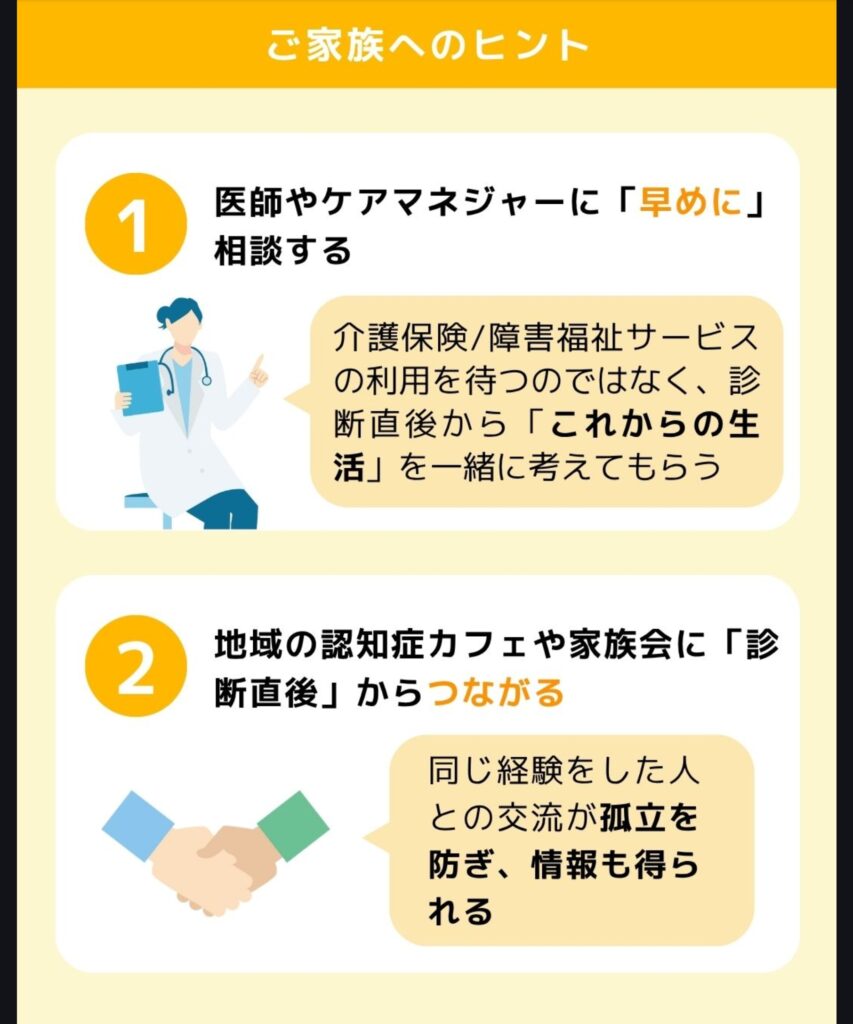

④ ご家族へのヒント

診断を受けた直後は、ご本人もご家族も最も不安の大きい時期です。

スコットランドのように「リンクワーカー」が制度として配置される仕組みは日本にはありませんが、代わりに 「早めにつながる工夫」 が大きな安心感につながります。

日本でできる工夫

- 医師やケアマネジャーに「早めに」相談する

→ 介護保険サービスの利用を待つのではなく、診断直後から「これからの生活」を一緒に考えてもらう。 - 地域の認知症カフェや家族会に「診断直後」からつながる

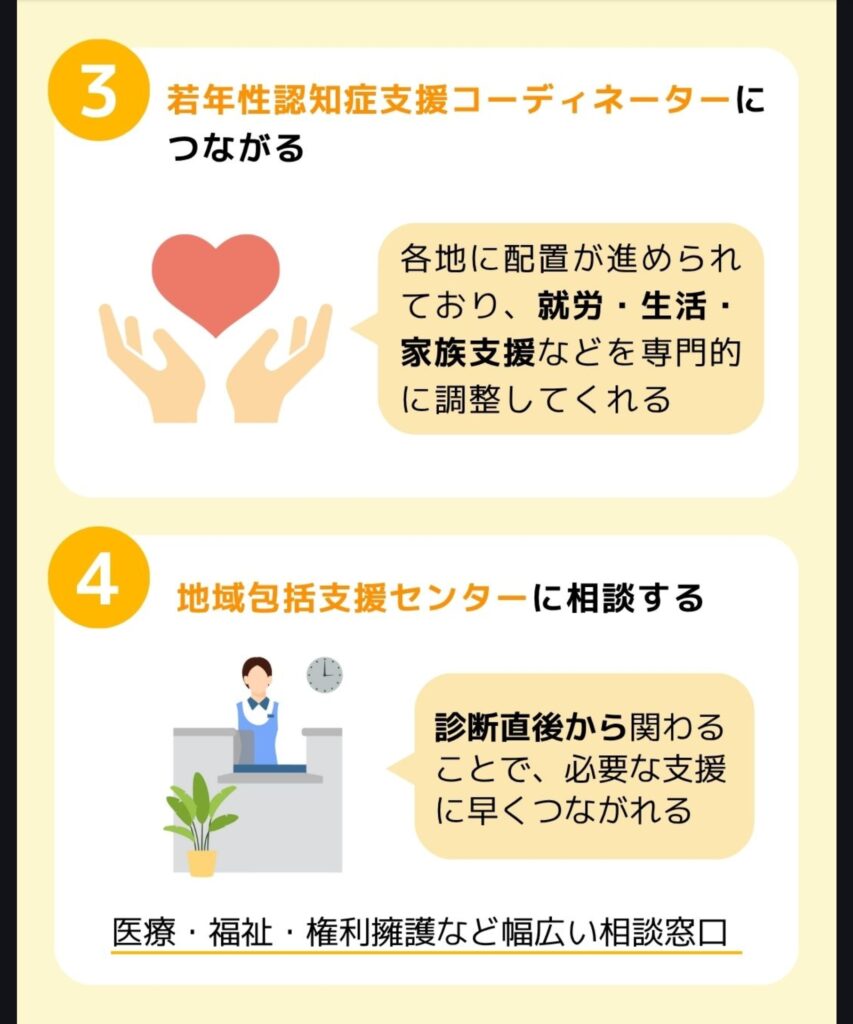

→ 同じ経験をした人との交流が孤立を防ぎ、情報も得られる。 - 若年性認知症支援コーディネーターにつながる

→ 各地に配置が進められており、就労・生活・家族支援などを専門的に調整してくれる。 - 地域包括支援センターに相談する

→ 介護だけでなく、医療・福祉・権利擁護など幅広い相談窓口。診断直後から関わることで、必要な支援に早くつながれる。

●ポイント

こうした工夫で 「伴走者」を早めに持つこと が、ご本人・ご家族にとって大きな安心感となります。

しかし、スコットランドのように「診断直後から伴走するリンクワーカー制度」は日本にはありません。

日本でも、医師やケアマネジャー、若年性認知症支援コーディネーター、地域包括支援センター、認知症カフェや家族会、行政の相談窓口など、様々な専門職や地域団体・行政とつながることで、その役割を補うことができます。

「誰に頼れるか」を診断直後から意識しておくことが、これからの生活を支える第一歩になります。

スコットランド後編 〜「診断直後からの伴走支援」〜について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪