『海外と日本の若年性認知症支援をくらべてみる』 北欧|デンマーク・スウェーデン〜「本人主体の社会参加」〜

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

前回シリーズは、「若年性認知症の人の-ADL・IADL-」日常に触れることをテーマとして解説してきました。今回は、「海外と日本の若年性認知症支援をくらべてみる」をまとめていきます。

北欧(デンマーク・スウェーデン)〜本人主体の社会参加〜

「認知症になっても、自分らしく社会の一員でいたい」

これは、若年性認知症の人、ご本人にとっても、ご家族にとっても大切な願いではないでしょうか。

北欧(デンマーク・スウェーデン)では、この願いを支えるために、“介護の利用者”ではなく“地域のメンバー”として関わることを重視しています。一方、日本では介護保険制度を中心にした「サービスの利用」が支えの軸になっています。

両方に良い点・課題がありますので、整理してみました。

北欧の支援の特徴

良い点

- 早期診断・早期支援が徹底

SveDem(スウェーデン認知症登録システム)を通じて、診断後すぐにケアや支援につながれる。 - 本人を「地域の一員」として支える

カフェやコミュニティ活動に「利用者」ではなく「メンバー」として参加。 - 自治体が責任を持つ仕組み

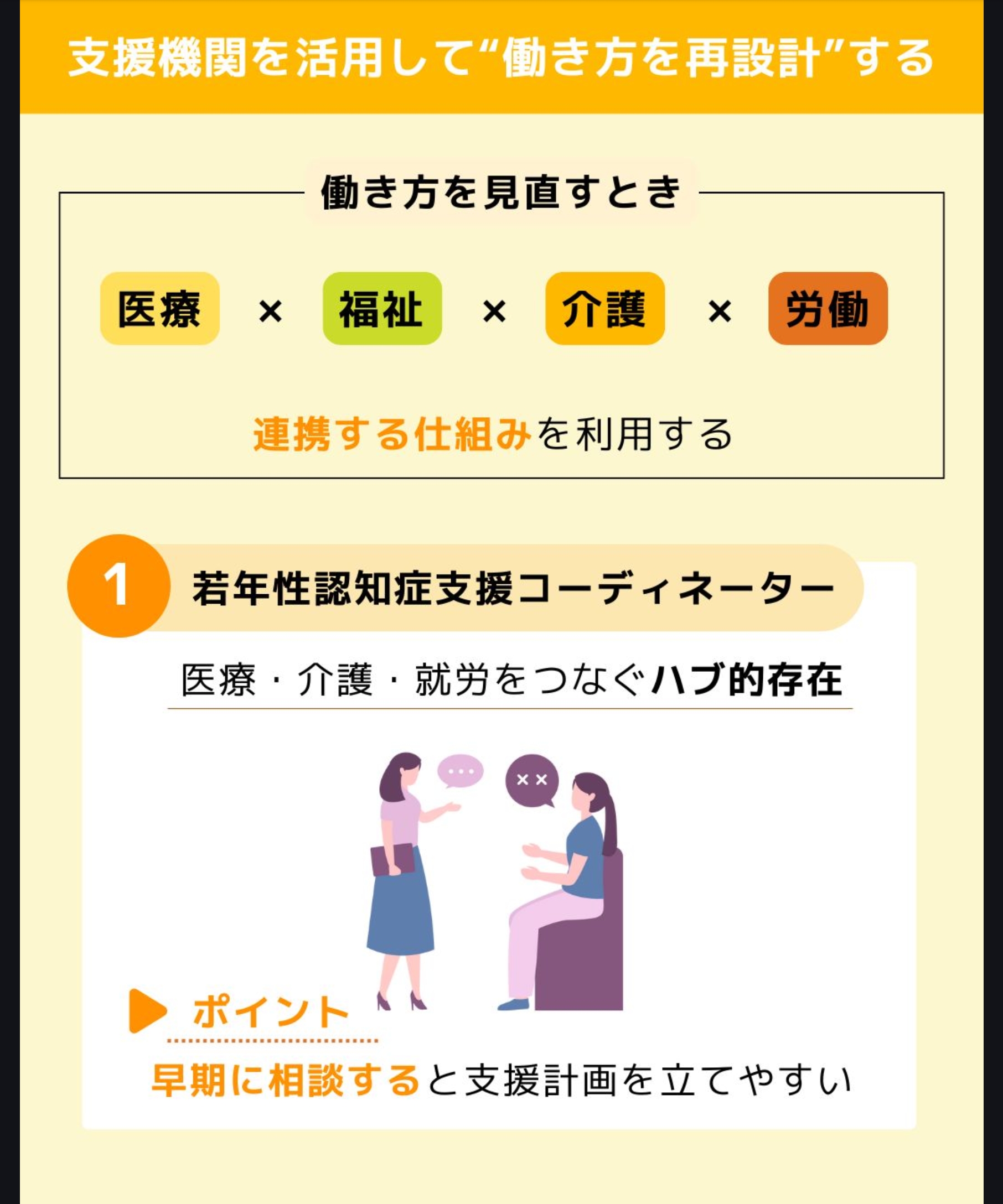

医療・福祉・社会参加が包括的に整備されている。わかりにくいですよね…

北欧では、市役所のような自治体が中心になって、

- 病院での治療(医療)

- 生活を助けるサービス(福祉)

- 地域での活動や居場所(社会参加)

この3つをまとめて考えてくれます。だから「病院は病院、福祉は福祉」とバラバラではなく、ひとつのチームとして支えてくれる仕組みになっています。

課題

- 財源を自治体が担うため、地域による格差が出やすい。

- 個人の自由を尊重する一方で、家族支援が手薄になることがある。

- 提供されるサービスが豊富でも、本人や家族の希望と必ずしも一致しない場合もある。

▸サービスが充足している分、本人にあった環境を見つけ出すのが大変とも言われています。

日本の支援の特徴

良い点

- 介護保険制度が全国一律

地域を問わず一定のサービスが受けられる安心感。 - 医療と介護の連携が進みつつある

ご家族の介護負担を軽減する仕組みが広がっている。 - 地域包括支援センターなど相談窓口

困ったときに頼れる仕組みが整備されている。

課題

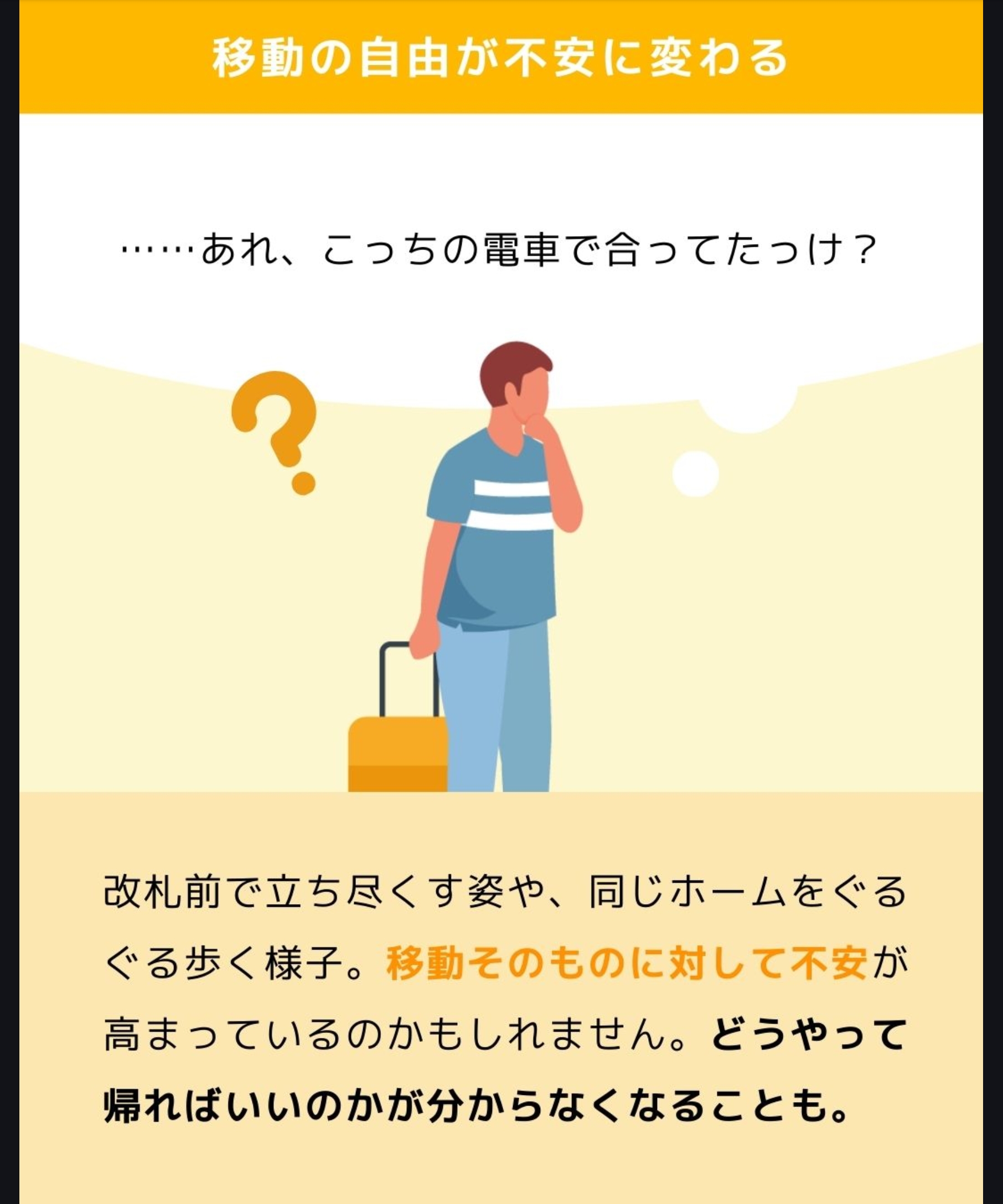

- ご本人が「介護サービス利用者」として扱われやすく、役割や主体性が後回しになりがち。

- 若年性特有の課題(働き盛りでの発症、子育て、経済問題)には十分に対応できていない。

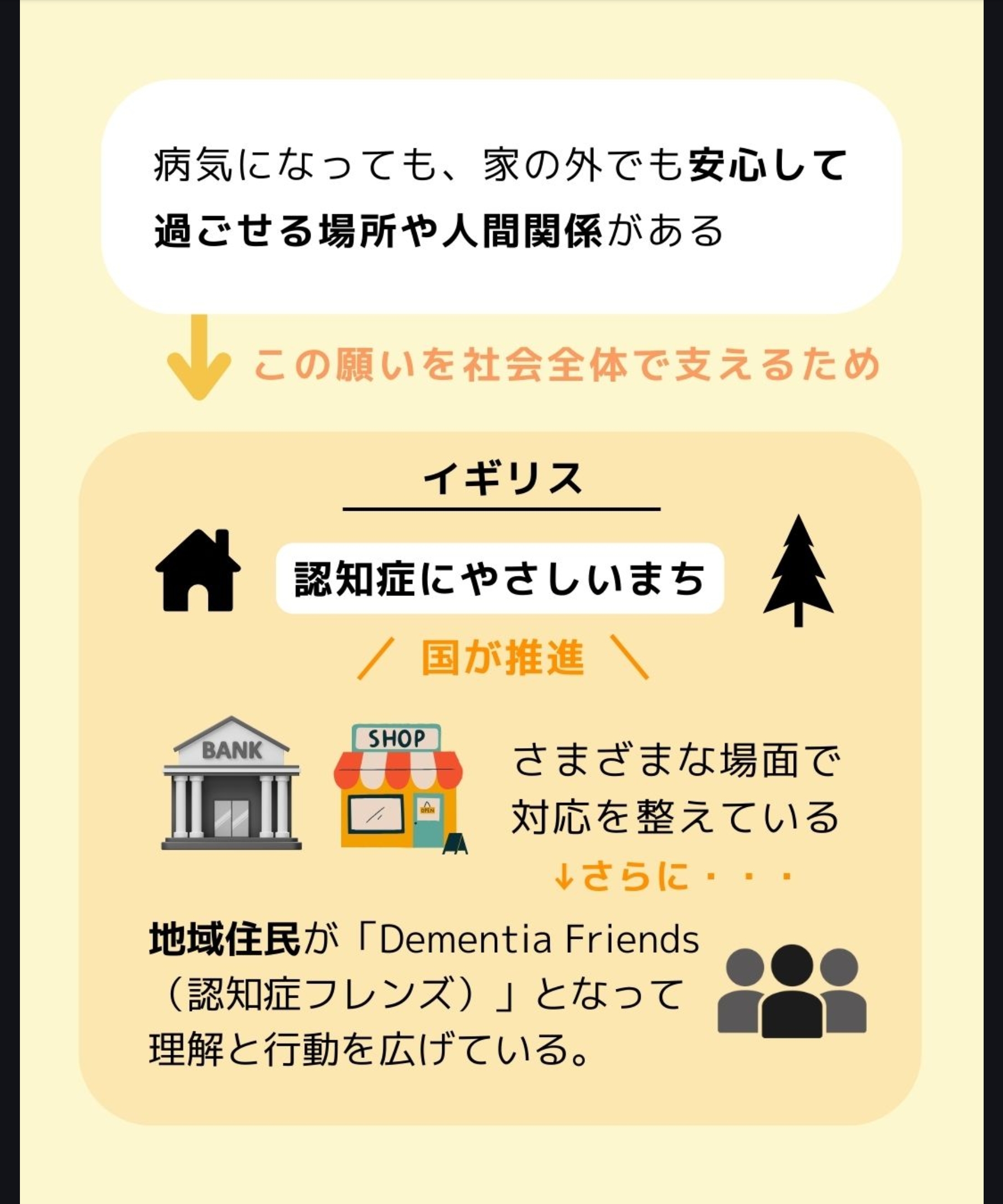

- 地域での理解や「認知症フレンドリーな社会づくり」はまだ限定的で地域差あり。

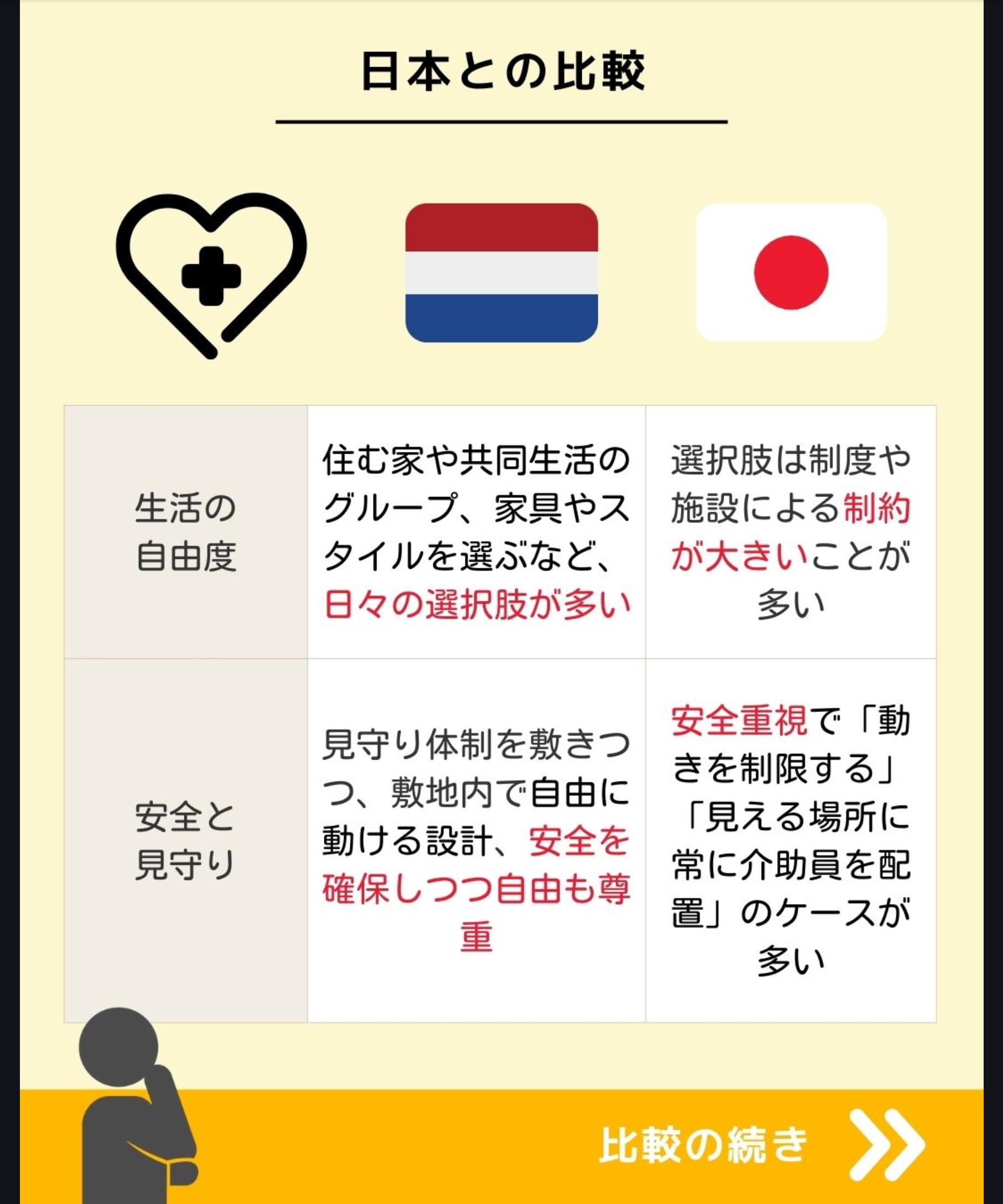

⚫︎北欧と日本の比較

| 観点 | 北欧(デンマーク・スウェーデン) | 日本 |

|---|---|---|

| 本人の位置づけ | 地域の「メンバー」 | 介護サービスの「利用者」 |

| 制度の強み | 自治体主体、医療・福祉・社会参加が一体 | 全国一律の介護保険制度で安定 |

| 本人主体性 | 社会参加・役割を重視 | 安全・介護サービス中心 |

| 課題 | 地域格差、家族支援の薄さ | 役割の視点不足、若年性課題に弱い |

ご家族へのヒント

- 北欧に学べること

病気になっても「社会の一員として関わり続ける」ことを大事にしている点。 - 日本の強みを活かすこと

安定した介護保険制度があるからこそ、その枠の中で「本人の役割」や「好きな活動」を意識して取り入れる余地がある。

◦たとえば「家事の一部を任せる」「地域の行事に一緒に顔を出す」といった小さな工夫、役割を全うすることで、“利用者”ではなく“仲間”として関わるきっかけになります。

「認知症になっても、自分らしく社会の一員でいたい」、北欧(デンマーク・スウェーデン)〜本人主体の社会参加〜について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪