『日常が少しずつ変わっていくときに ー若年性認知症とADLをめぐる5つのこと 《排泄編》』

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

前回からは、原点回帰を大切に「若年性認知症」について新たに考え、これまでとは異なる視点で解説してきましたが、今回はさらに深堀、日常生活にフォーカスしてみたいと思います。今回はこちらです。

排泄編 ~ 「間に合わなかった… うまくできなかった…」尊厳とともに支える

「また間に合わなかった…」

「うまくできなかった…」

思わず漏れてしまったその言葉には、言いようのない悔しさと恥ずかしさがにじんでいました。

排泄は、日常生活の中でもとりわけ「プライバシー」を象徴する行為です。

● 排泄は「人としての尊厳」を支える行為

トイレに行く、排泄を済ませるという行為は、誰にとっても大切なプライベートな時間です。

特に若年性認知症の人にとって、排泄は「できる自分」を確認できる行為の砦でもあります。

しかし、その大切な行為が少しずつ不得になっていきます。

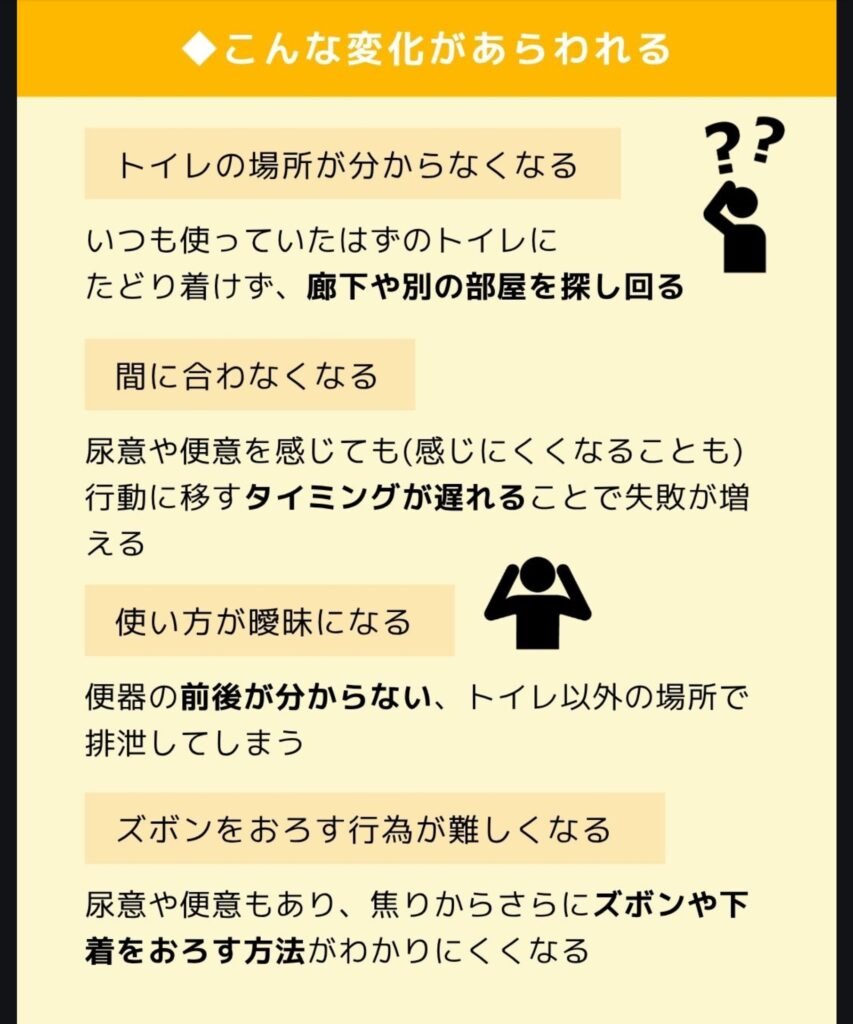

● こんな変化があらわれる

- トイレの場所が分からなくなる

いつも使っていたはずのトイレにたどり着けず、廊下や別の部屋を探し回ることがあります。 - 間に合わなくなる

尿意や便意を感じても(感じにくくなることも)、行動に移すタイミングが遅れることで、失敗が増えるようになります。 - 使い方が曖昧になる

便器の前後が分からない、トイレ以外の場所で排泄してしまう。そんな混乱が起きることもあります。

- ズボンをおろす行為が難しくなる

尿意や便意もあり、焦りからさらにズボンや下着をおろす方法がわかりにくくなることがあります。

これらの変化は「だらしない」わけではなく、認知機能の変化によるもので、外界や内界を認識し、判断し、記憶し、行動する、これらが不得手になります。

● 心の中では…

- 「なんでできないんだ」

- 「また迷惑をかけてしまった…」

- 「もう人前に出たくない」

排泄の失敗は、本人の自尊心を深く傷つけます。

周りからの厳しい言葉や視線は、さらに自己への閉じこもりを強め、悪循環につながることもあります。

● ケアの工夫:尊厳を守る小さな工夫

1. 導線の工夫

トイレへの経路を分かりやすくするために、

- ドアに「トイレ」のマークをつける

- 夜間でも分かるようにライトを設置する

- 開けやすいドアにする(常にトイレのドアを開けておく)

といった工夫が有効です。

2. 事前の声かけや誘導

「そろそろトイレに行っておきましょうか」、「丁度よくトイレが空きましたよ」といった自然な声かけは、失敗の予防につながります。ご本人が「自分で決めた」と感じられるタイミングで促すことが大切です。

3. 失敗を責めない

失敗を「できなかった」と責めるのではなく、

「大丈夫だよ」「一緒に片づけよう」と、自然な流れでフォローすること、時にはさりげなくご本人にはわからないようなフォロー・配慮が安心感につながります。

● 排泄ケアは「その人らしさ」を支える土台

排泄がうまくいかないときほど、本人の心には深い孤独や悲しみがあります。

だからこそ、失敗ではなく「助け合いのチャンス」ととらえる視点が必要です。

「一緒に整えていきましょう」という姿勢が、「何事もなかったかのようにフォローできる」というやさしさが

ご本人の尊厳を守り、安心して過ごせる毎日を支える土台になります。

「排泄が間に合わなかった… うまくできなかった…」尊厳とともに支える について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪