『若年性認知症とは何か➁ ー“年齢”というレンズを超えて、「ストーリー」を取り戻すー』

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

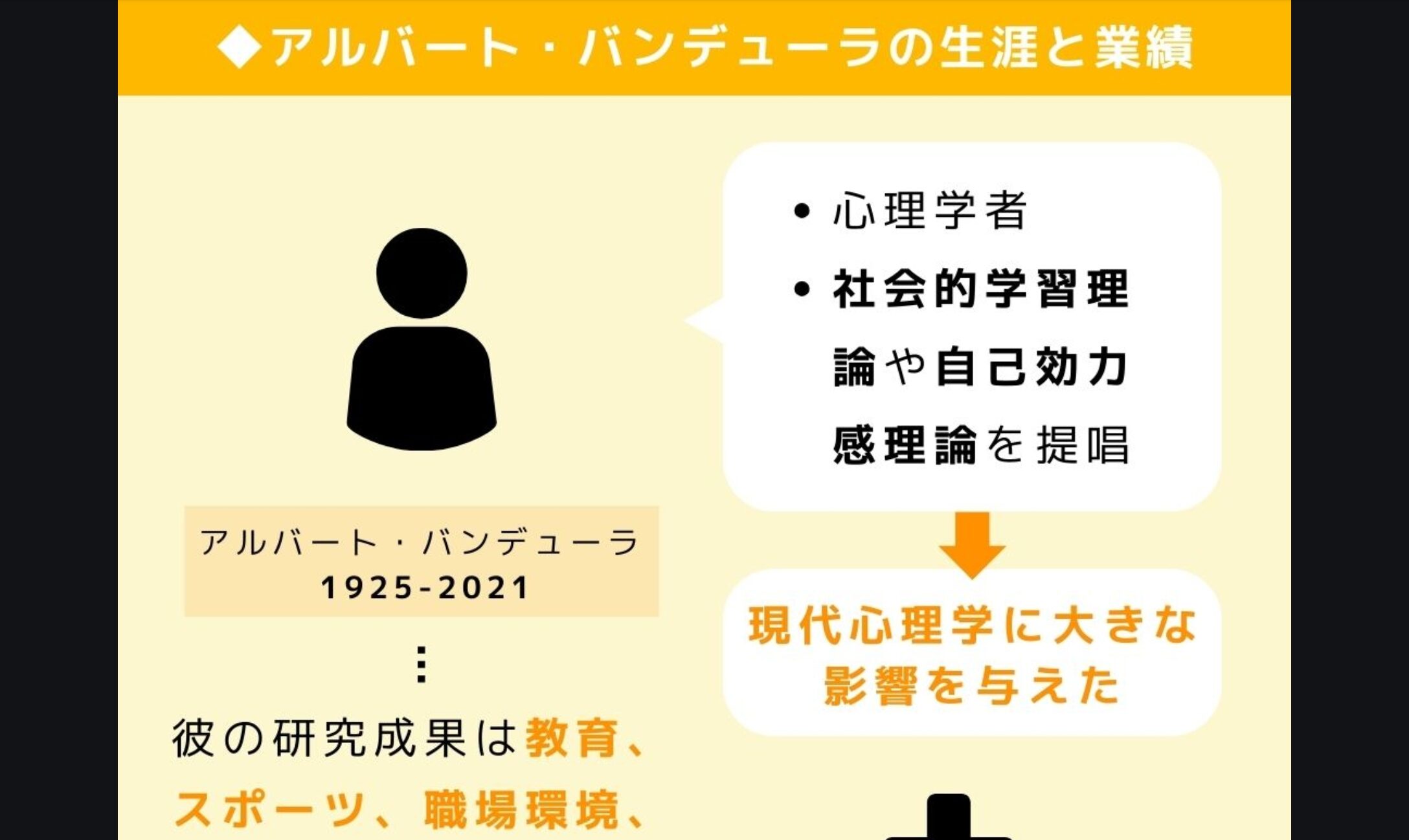

前回は、5つの心理理論から読み解く\専門職のための「人が動く」理由/を理解する

こちらをご案内しました。

今回からは、原点回帰ということで「若年性認知症」について新たに考え、これまでとは異なる視点で解説していきます。

年齢で語ることの限界と、“若年性”という視点の本質

― 年齢ではなく、「人生の途中で起きる出来事」として ―

「若年性認知症」という言葉を聞いたとき、多くの人がまず違和感を抱くのではないでしょうか。

「えっ、若いのに認知症になるの?」

「それってすごく珍しいんじゃないの?」

そう思うのは当然です。

けれど、問い直してみました

“若年性”とは、本当に「年齢」のことなのでしょうか・・・?

私たちが“若年性認知症”と呼ぶとき、そこには単に「65歳未満」という数字、年齢以上の意味があると考えます。

それは、「人生の途中で、予期せぬかたちで“立ち止まらざるをえなくなる”出来事」であり、

「社会的に“求められている立場”のまま、“できなくなる”ことが起きる経験」です。

◆具体的に浮かび上がる8人のストーリーとその余波

※ここで紹介している8つのストーリーは、作成者・山崎がこれまでに出会ってきた多くの方々の経験や声をもとに描いたフィクションです。ひとつひとつに、実際にあった出来事や想いのかけらがこめられています。

- 現役でバリバリと働き、部下や取引先から信頼されていた人が、会議の内容を覚えられなくなる。

▸信頼されていた分、自分自身が失望し、「もう一度チャンスをください」と言う勇気も出なくなっていく。 - 思春期の子どもを育てながら、親の介護にも奔走していた人が、時間の管理がうまくいかなくなる。

▸どちらにも“申し訳なさ”が募り、自分だけが足を引っ張っているような感覚にとらわれる。 - 35年ローンで購入したマイホームの返済に追われながら、キャリアの転換点を迎えていた人が、仕事で判断ミスを繰り返す。

▸ 家計への影響や将来への不安が一気に押し寄せ、「こんなはずじゃなかった」と心が折れてしまう。 - 中間管理職として社内外の調整役を担っていた男性が、いつの間にか書類の提出を忘れたり、得意だった段取り力に不安を感じたりするようになった。

▸ 職場では「最近ミスが多い人」と認識され、プライドから誰にも相談できず、孤独感が増していく。 - 長年、専業主婦として家族の食事、家計、子どもの学校行事を一手に担ってきた女性が、夕飯の献立が思いうかぶが、全く関係ない食材を買ってしまう。

▸ “当たり前”にやってきたことができなくなったとき、自分の存在そのものが否定されたように感じる。 - パートでレジ業務をこなしながら、夫の健康管理や子どもの進路にも気を配っていた女性が、お金の扱いや接客の言葉がとっさに出てこなくなった。

▸ 迷惑をかける前に辞めた方がいいのでは…と、自信をなくし、社会とのつながりを自ら断ってしまいそうになる。 - 保育士として20年以上勤めてきた女性が、園児の名前を間違えたり、保護者との会話が噛み合わなくなったりしていく。

▸ 大切にしてきた“信頼関係”が崩れ始めることで、自分のキャリア全体が無価値に思えてしまう。 - 地域活動やPTA、町内会の世話役などを担い、家庭でも“お母さん”として頼られていた女性が、予定を把握できず約束をすっぽかしてしまうことが増える。

▸ 「あの人、最近変わったよね」という何気ない一言が胸に刺さり、自分の居場所がどんどん狭くなっていくように感じる。

どれも、決して特別な人生ではありません。

むしろ、「誰にでもある、何気ない“暮らしのひとこま”」です。

その時間の中で、認知症という“暮らしの揺らぎ”と向き合う。

それが若年性認知症の本質なのだと思います。

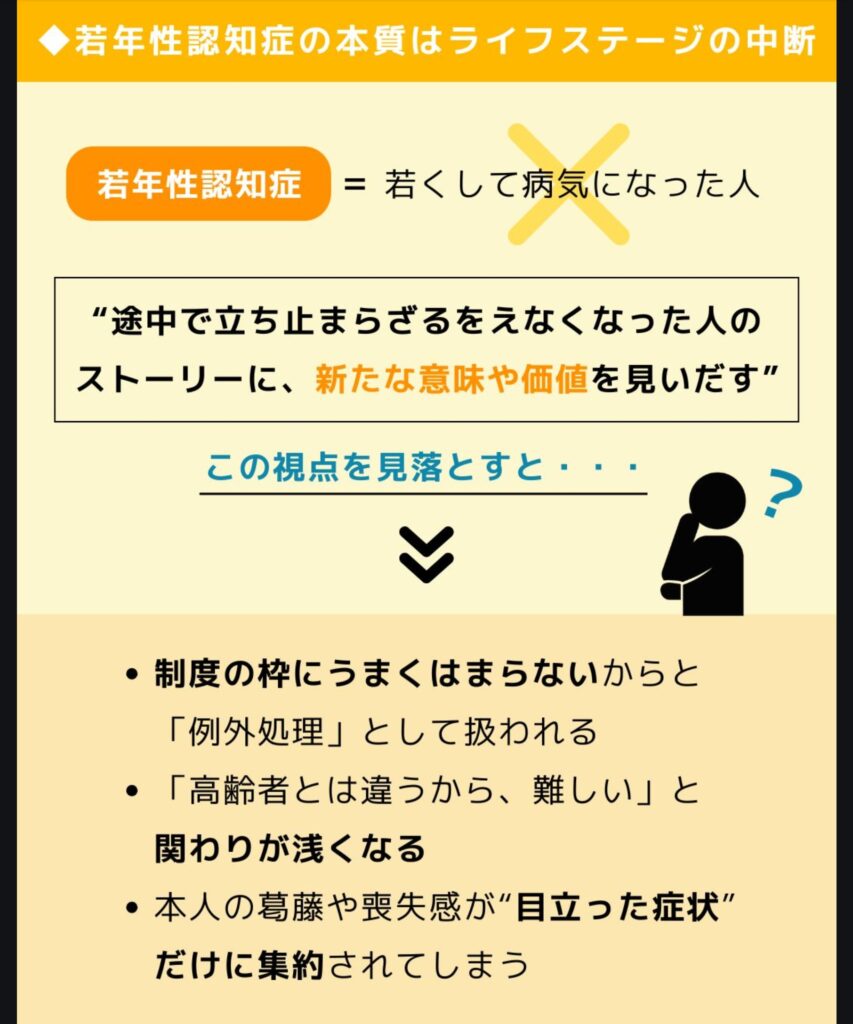

◆若年性認知症の本質は、「ライフステージの中断」

若年性認知症は、「若くして病気になった人」ではありません。

それは、“途中で立ち止まらざるをえなくなった人のストーリーに、新たな意味や価値を見いだす”という問いです。

この視点を見落とすと、支援はどうなるでしょうか?

- 制度の枠にうまくはまらないからと「例外処理」として扱われる

- 「高齢者とは違うから、難しい」と関わりが浅くなる

- 本人の葛藤や喪失感が“目立った症状”だけに集約されてしまう

そうなってしまえば、支援は“応急処置”にしかなりません。

けれど、もしも支援者がこう考えたらどうでしょう?

「この人が、どんな人生を走ってきた途中で、この出来事に出会ったのか」

「何を大切にしてきた時間の中で、何が暮らしの中で揺らいでいるのか」

そう思いを馳せることで、支援は“制度”からではなく、“人”から始めることができると考えます。

◆若年性認知症を語るということは、

「年齢では測れない人生の連続性」を理解すること。

そしてそれは、「どんなに途中でも、人生は続けていける」という希望の種にもなり得ます。

私たちが支援者としてできることは、その人の人生に“中断された物語”として接するのではなく、

「まだ続いているストーリー」の1ページを、一緒にめくっていくこと。

この視点が根底にあることで、制度や技術では届きにくい“こころへ触れる”ことに繋がるのではないでしょうか。

そしてそれは、若年性認知症の人だけでなく、私たち誰もが「途中で何かを失うかもしれない社会」を生きていける、希望を見出すきっかけになり得ると。そう信じています。

「年齢で語ることの限界と、“若年性”という視点の本質」について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪