『海外と日本の若年性認知症支援をくらべてみる』 スコットランド前編 〜「診断直後からの伴走支援」〜-

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

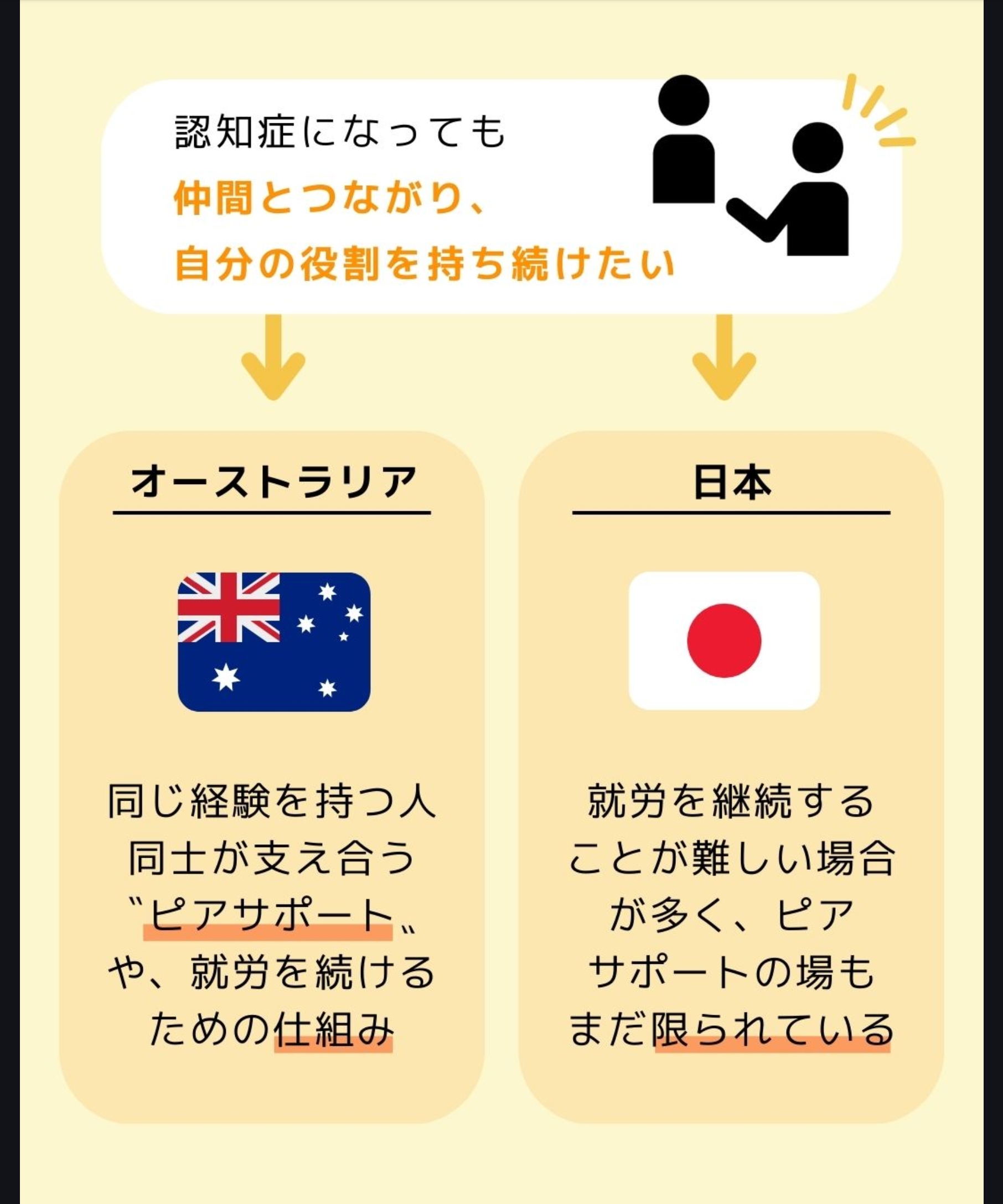

前回シリーズは、「若年性認知症の人の-ADL・IADL-」日常に触れることをテーマとして解説してきました。今回は、「海外と日本の若年性認知症支援をくらべてみる」をまとめていきます。

スコットランド 〜「診断直後からの伴走支援」〜

「診断を受けたその日から、誰かが一緒に歩んでくれる」

若年性認知症と診断されたとき、ご本人もご家族も不安や戸惑いでいっぱいになります。

スコットランドでは、この不安を少しでも和らげるために、診断直後から専任スタッフが寄り添う仕組みが制度として整えられています。

日本では「診断 → 介護保険申請 → サービス利用」という流れが多いですが、スコットランドの取り組みには「診断されたその時から支えが始まる」ヒントがたくさんあります。

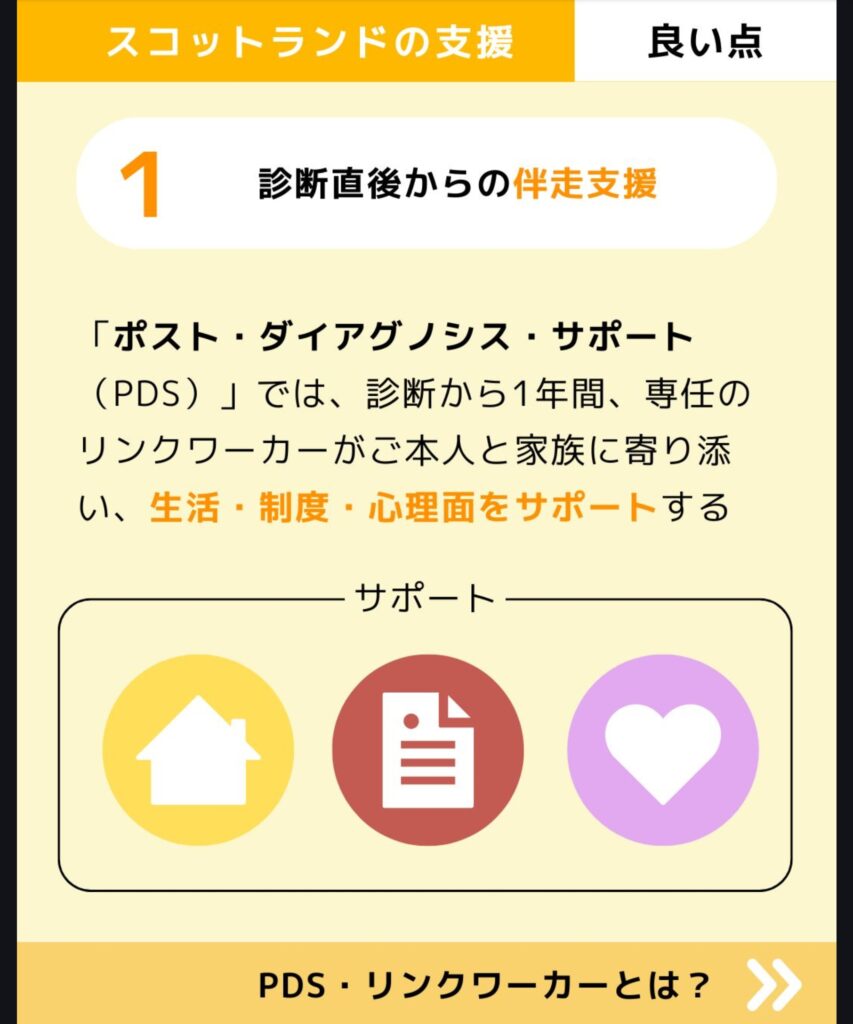

① スコットランドの支援の良い点

| 特徴 | 具体例 |

|---|---|

| 診断直後からの伴走支援 | 「ポスト・ダイアグノシス・サポート(PDS)」では、診断から1年間、専任のリンクワーカーがご本人と家族に寄り添い、生活・制度・心理面をサポートする。 |

| 国家戦略での推進 | 2010年以降「国家認知症戦略」を策定し、医療・介護・教育・地域づくりまで包括的に政策を展開。 |

| 本人の権利を尊重 | 認知症を「医療の対象」だけでなく「生活や人権の課題」として捉え、本人の意向を重視。 |

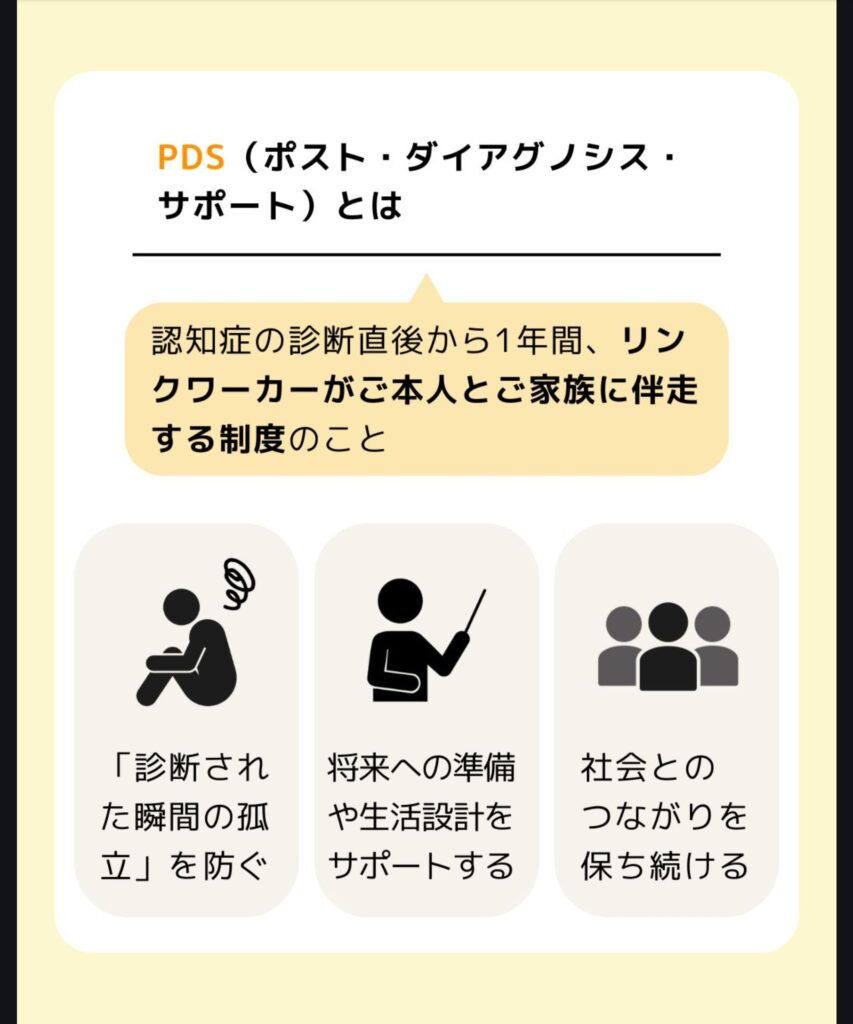

➁PDS(ポスト・ダイアグノシス・サポート)とは?

- 内容:認知症の診断直後から1年間、リンクワーカーがご本人とご家族に伴走する制度。

- 目的:

- 「診断された瞬間の孤立」を防ぐ

- 将来への準備や生活設計をサポートする

- 社会とのつながりを保ち続けられるよう支援する

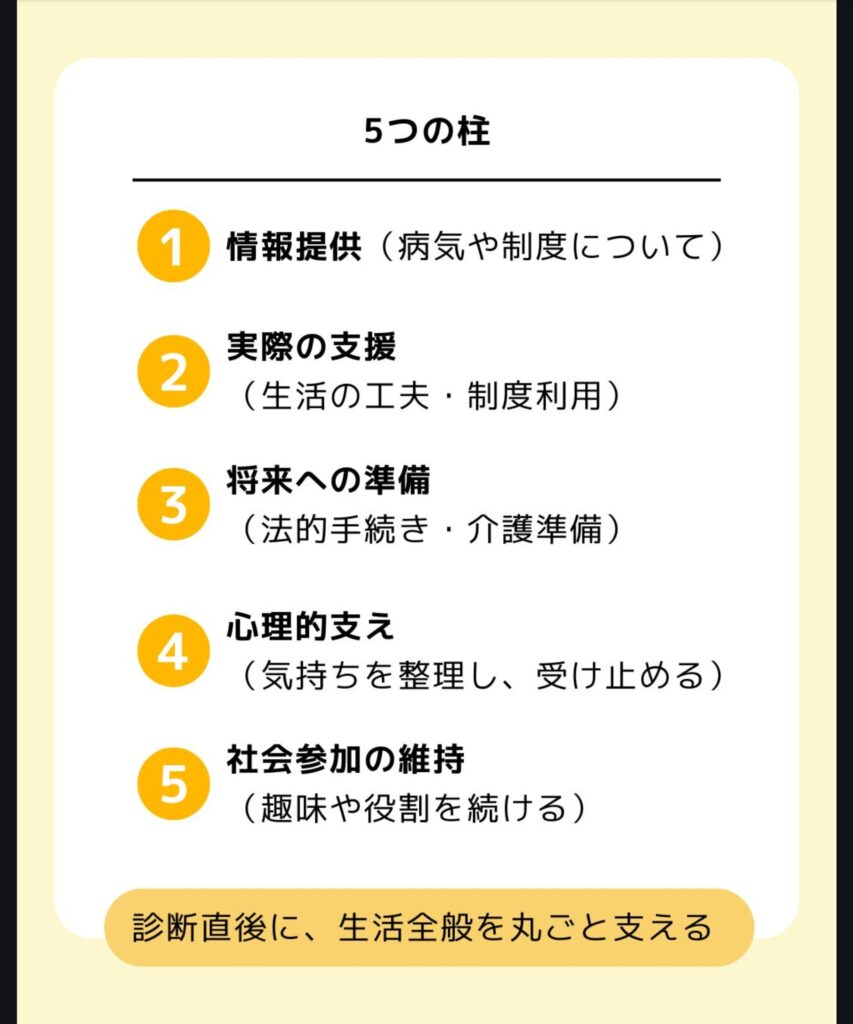

- 5つの柱(Alzheimer Scotland が提案)

◦情報提供(病気や制度について)

◦実際の支援(生活の工夫・制度利用)

◦将来への準備(法的手続き・介護準備)

◦心理的支え(気持ちを整理し、受け止める)

◦社会参加の維持(趣味や役割を続ける)

日本でいう「ケアマネジャー」の要素もありますが、PDSは 「診断直後に、生活全般を丸ごと支える」点に特徴があります。

※法律で義務化されたものではなく、政策的に推奨・保証されている仕組み。そのため、そのため「すべての診断者が必ず受けられる」

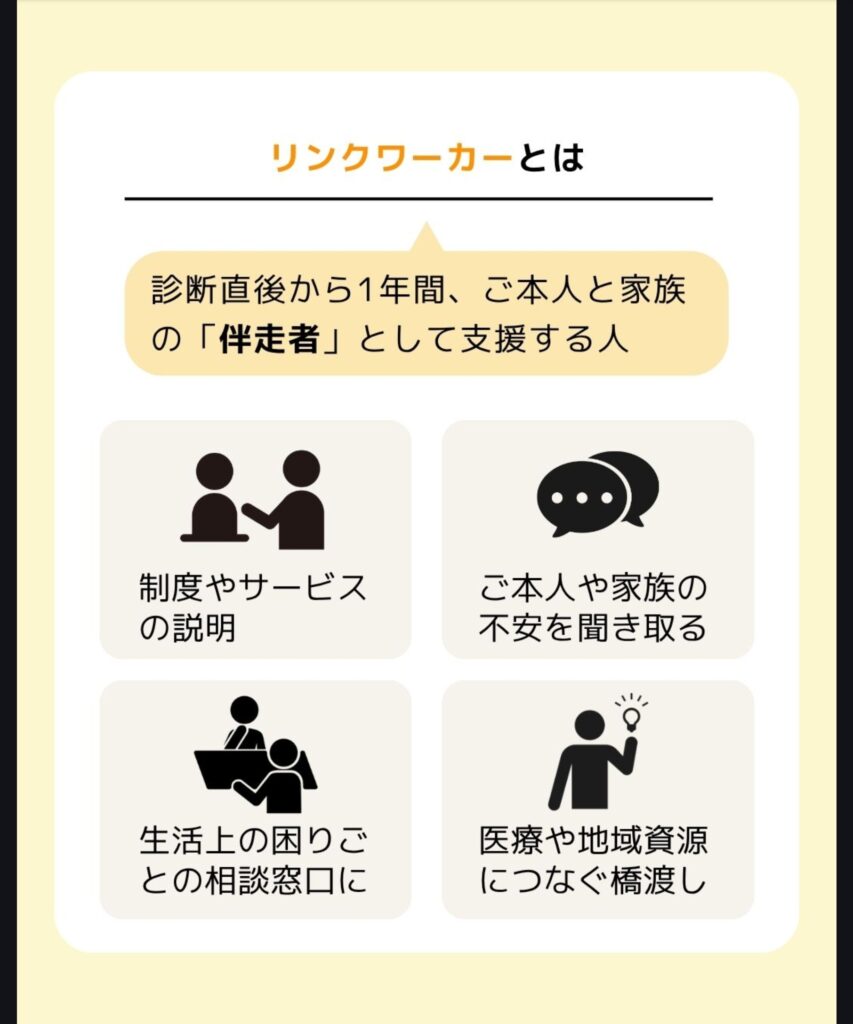

リンクワーカーとは?

- 役割:診断直後から1年間、ご本人と家族の「伴走者」として支援。

- 具体的なサポート内容

- 制度やサービスの説明(介護・福祉・就労など)

- ご本人や家族の不安を聞き取り、整理する

- 生活上の困りごと(お金の管理・就労・外出など)の相談窓口になる

- 医療や地域資源につなぐ「橋渡し」役を担う

- イメージ:日本のケアマネジャーに近いが、より「診断直後の心理的支え」に重きがある存在。

スコットランド 〜「診断直後からの伴走支援」〜について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪