若年性認知症の発症と〝働き盛り〟の現実

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝、☝☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

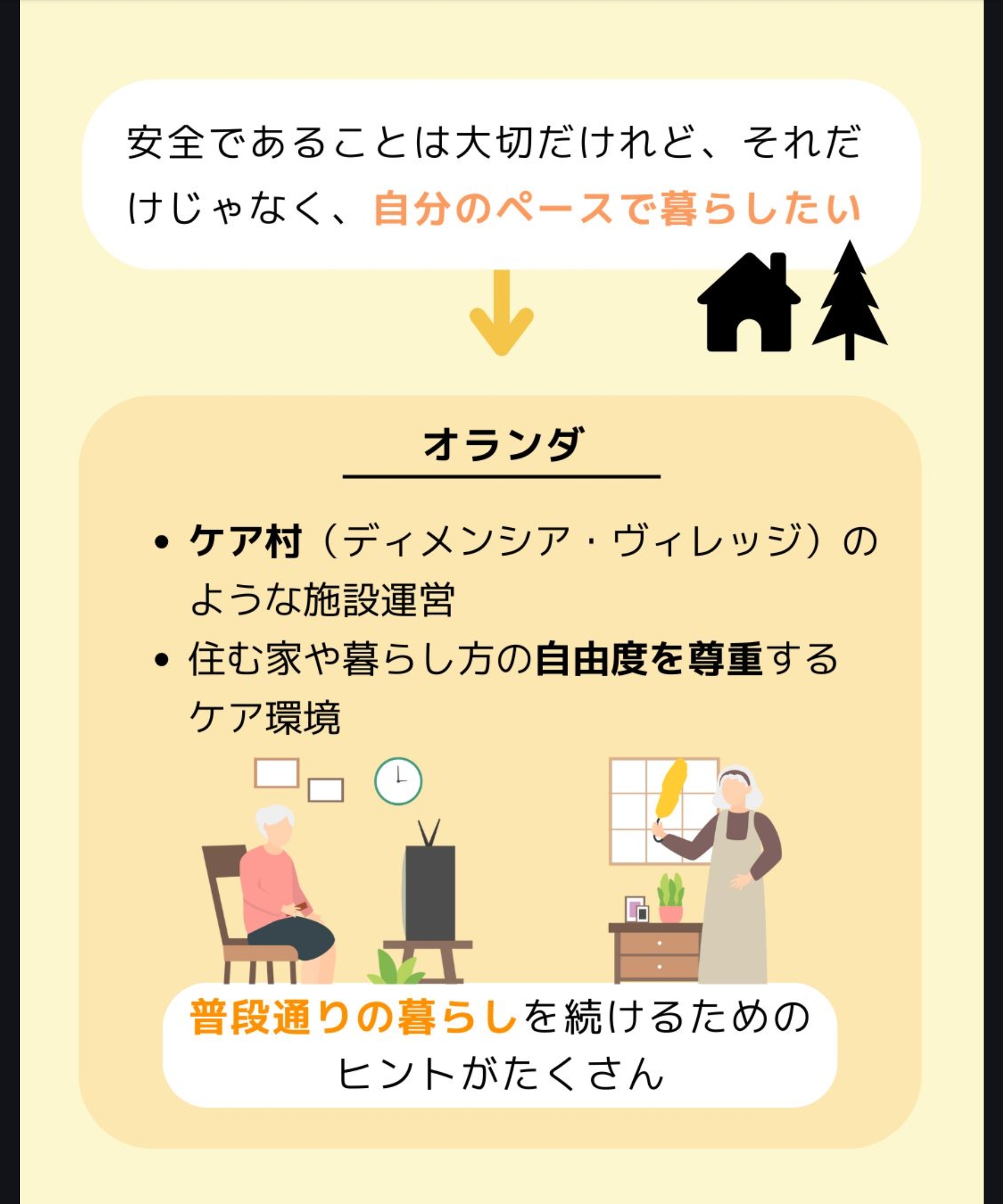

前回シリーズは、「海外と日本の若年性認知症支援をくらべてみる」をテーマに北欧、イギリス、スコットランド、オーストラリア、オランダなどと日本の支援を比べてご案内しました。今回からは、「若年性認知症と“働く”を考える 〜就労と経済的な支援〜」こちらをまとめてお伝えします。

第1回|若年性認知症の発症と〝働き盛り〟の現実

〜気づきにくいサインと、支えのはじまり〜

「最近、仕事のミスが増えた」「同じことを何度も確認するようになった」

働き盛りの40代・50代でこうした変化が見られたとき、最初は「疲れているのかな」と思う方が多いかもしれません。

しかし、若年性認知症の初期症状は、仕事の中で最初に現れることが多いといわれています。

なぜなら高次なやりとりの連続だからです。

そのため、リラックスした家庭よりも、職場で変化に気づかれるケースが多いのが特徴です。

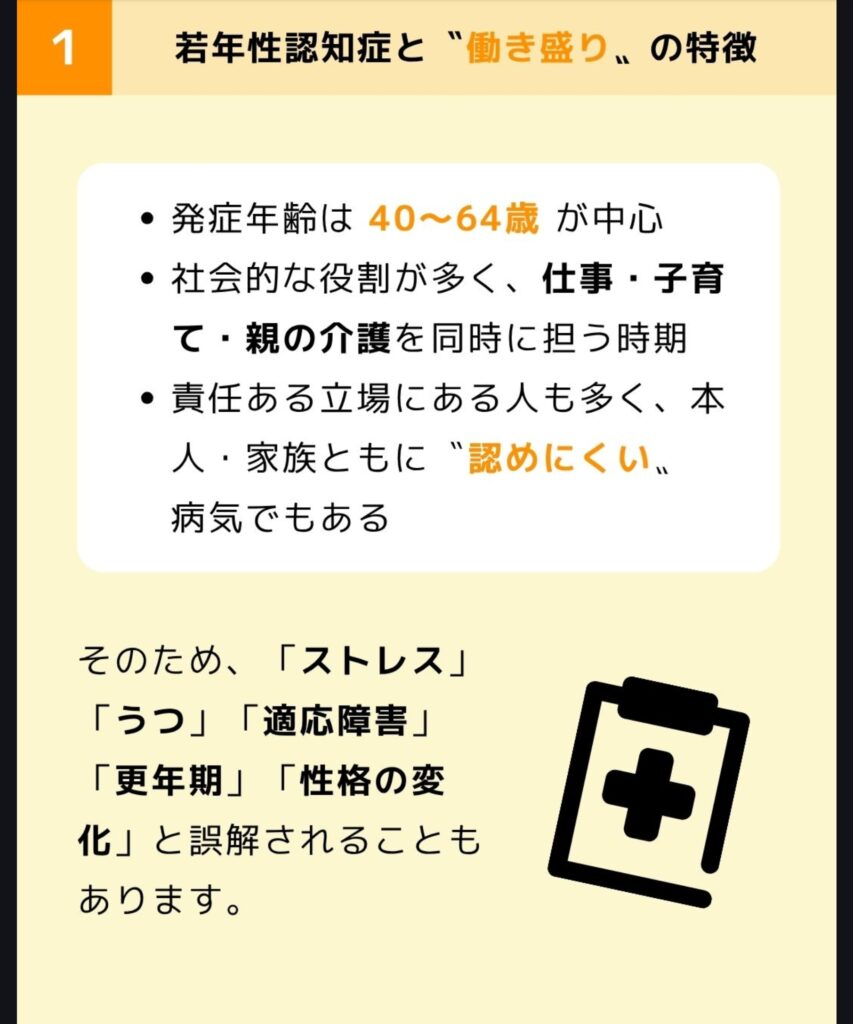

① 若年性認知症と〝働き盛り〟の特徴

- 発症年齢は 40〜64歳 が中心。

- 社会的な役割が多く、仕事・子育て・親の介護を同時に担う時期。

- 責任ある立場にある人も多く、本人・家族ともに〝認めにくい〟病気でもある。

そのため、「ストレス」「うつ」「適応障害」「更年期」「性格の変化」と誤解されることもあります。

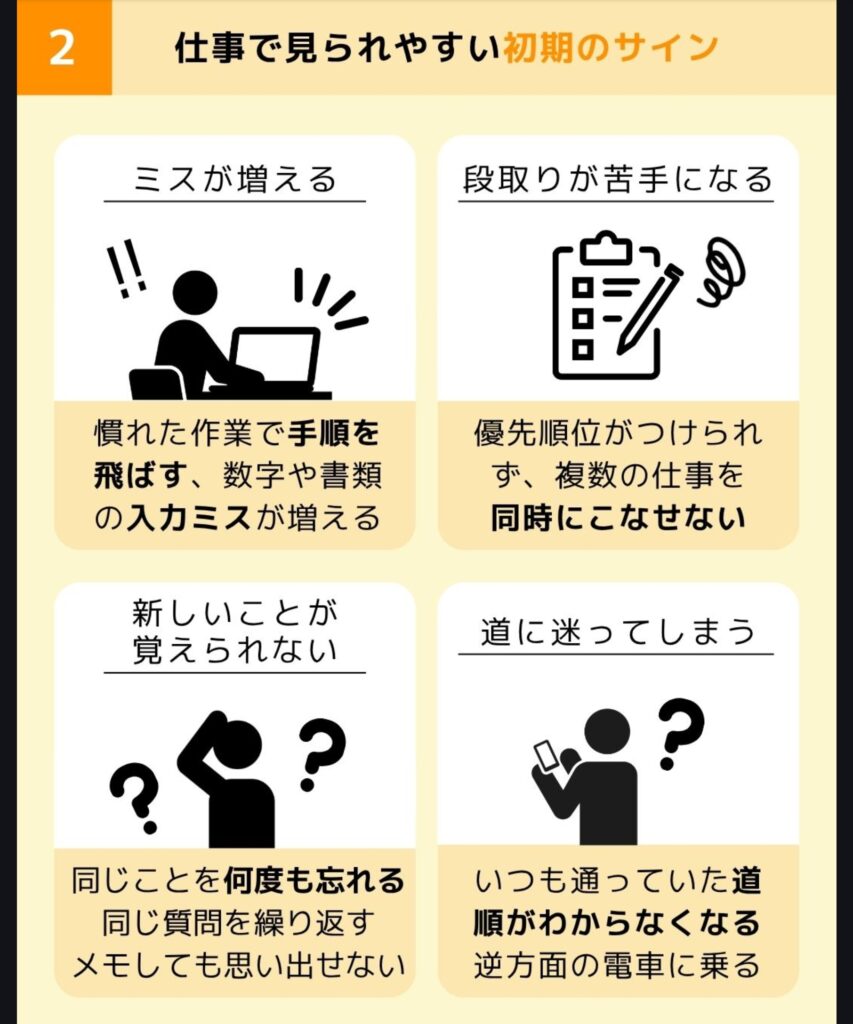

② 仕事で見られやすい初期のサイン

| 見られる変化 | 具体的な例 |

|---|---|

| ミスが増える | 慣れた作業で手順を飛ばす、数字や書類の入力ミスが増える |

| 段取りが苦手になる | 優先順位がつけられず、複数の仕事を同時にこなせない |

| 新しいことが覚えられない | パスワードやIDを何度も忘れる、同じ質問を繰り返す、会議や予定をメモしても思い出せない |

| 道に迷ってしまう | いつも通っていた会社への道順がわからなくなる、通勤途中で逆方面の電車に乗ってしまう |

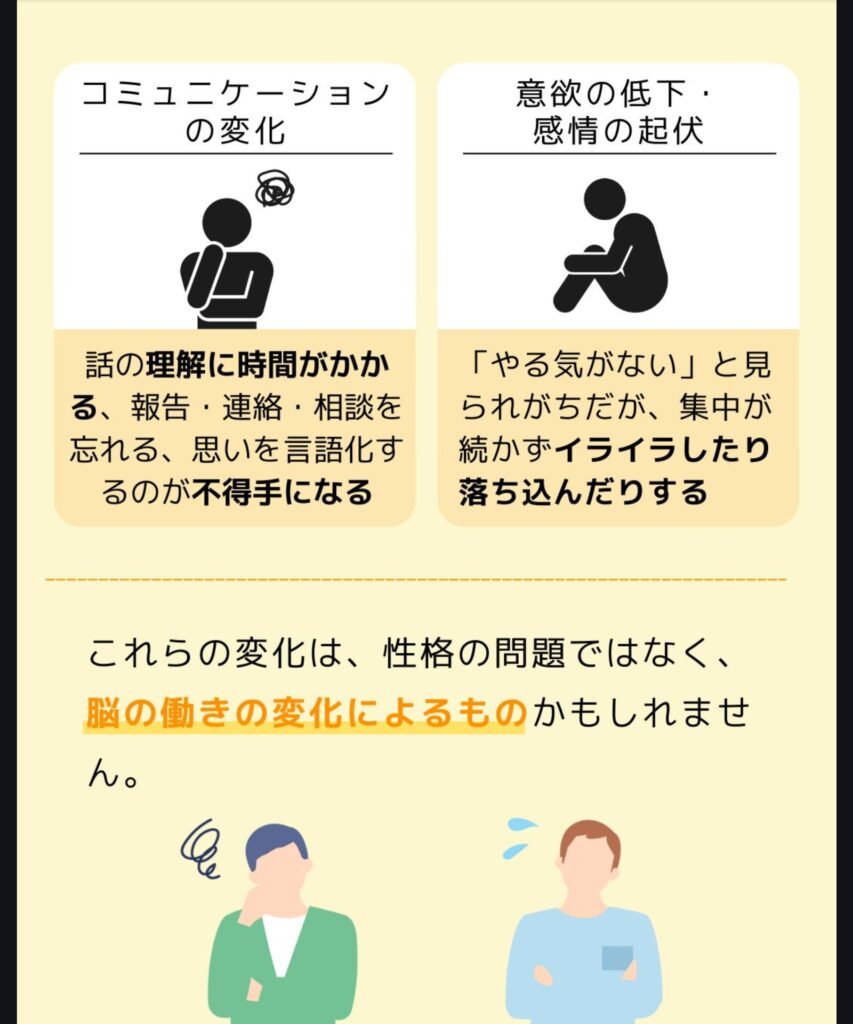

| コミュニケーションの変化 | 話の理解に時間がかかる、報告・連絡・相談を忘れる、思いを言語化するのが不得手になる |

| 意欲の低下・感情の起伏 | 「やる気がない」と見られがちだが、集中が続かずイライラしたり落ち込んだりする |

これらの変化は、性格の問題ではなく、脳の働きの変化によるものかもしれません。

たとえば「パスワードを何度も忘れて焦る」「会社に向かう途中で道がわからなくなり遅刻する」

そんな日常の小さなつまずきが、最初のサインになることがあります。

早めに気づき、専門医・若年性認知症支援コーディネーターに相談することで、必要な支援に繋がり、ご本人も家族も安心して生活を整える準備が可能となります。

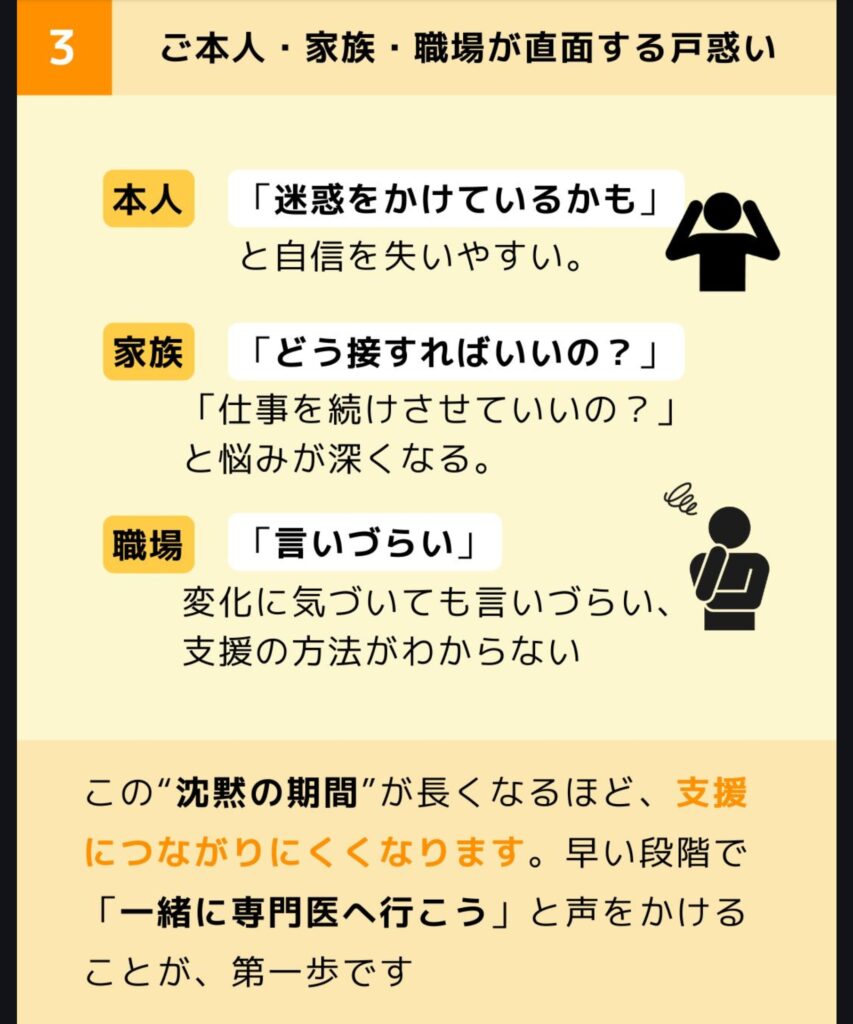

③ ご本人・家族・職場が直面する戸惑い

- 本人:「なぜできなくなったのか」「迷惑をかけているかも」と自信を失いやすい。

- 家族:「どう接すればいいの?」「仕事を続けさせていいの?」と悩みが深くなる。

- 職場:変化に気づいても「言いづらい」「支援の方法がわからない」。

この“沈黙の期間”が長くなるほど、支援につながりにくくなります。

早い段階で「一緒に専門医へ行こう」と声をかけることが、第一歩です。

④ ご家族へのヒント

- 「できない」を責めるのではなく、「どこで困っているのか」を一緒に探す、解決する。

- メモや予定表などスマホアプリなどを活用して、工夫で補える環境を整える。

- 医療機関(もの忘れ外来など)や、若年性認知症支援コーディネーターに早めに相談する。

- 不安や戸惑いは一人で抱えず、地域包括支援センターや家族会に共有する。

「仕事を辞めるかどうか」よりも、「どうすれば今の生活を続けられるか」を考えることが大切です。

「若年性認知症の発症と〝働き盛り〟の現実」について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪