『日常が少しずつ変わっていくときに ー若年性認知症とIADLをめぐる5つのこと 《服薬管理編》』

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

前回からは、原点回帰を大切に「若年性認知症」について新たに考え、これまでとは異なる視点で解説してきましたが、今回はさらに深堀、日常生活にフォーカスしてみたいと思います。それではIADL(手段的日常生活動作)編スタートです!

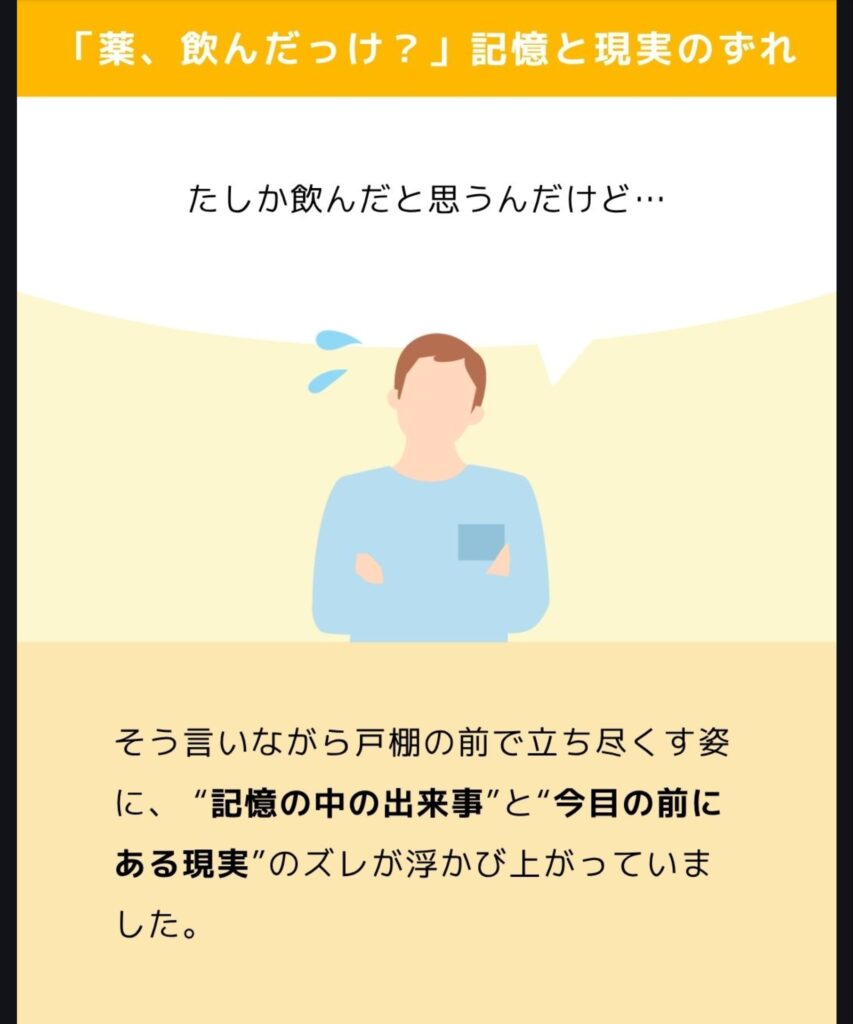

服薬管理 –「薬、飲んだっけ?」記憶と現実のずれ

「たしか飲んだと思うんだけど…」

そう言いながら戸棚の前で立ち尽くす姿に、

“記憶の中の出来事”と“今目の前にある現実”のズレが浮かび上がっていました。

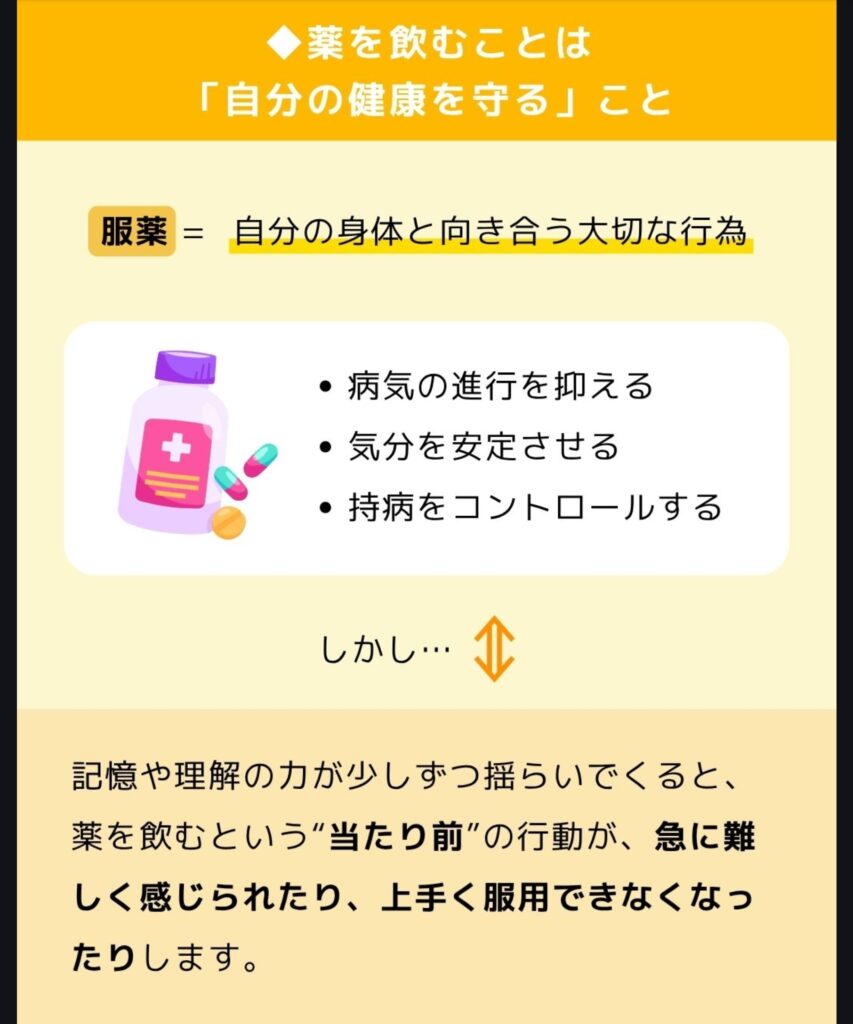

● 薬を飲むことは「自分の健康を守る」こと

服薬は、自分の身体と向き合う大切な行為。

若年性認知症の方にとっても、病気の進行を抑えたり、気分を安定させたり、持病をコントロールするために必要な習慣です。

しかし、記憶や理解の力が少しずつ揺らいでくると、薬を飲むという“当たり前”の行動が、急に難しく感じられたり、上手く服用できなくなったりします。

● こんな変化があらわれます

- 飲み忘れ

薬を置いた場所を忘れたり、飲む時間を忘れたりして、気づけば1日中手をつけていないこともあります。 - 重複服薬

「飲んだかどうか覚えていない」まま再び服用してしまうケースも少なくありません。 - 時間を間違える

食前・食後・寝る前などの服薬タイミングが混乱し、生活リズムにも影響が出てきます。 - 薬そのものへの不信感や拒否感

「副作用が怖い」「これ、本当に必要なの?」という気持ちが芽生え、服薬を拒否するようになることもあります。

● ご本人の心の中では…

- 「飲んだような気がするけど、自信がない」

- 「薬に頼ってばかりの自分が嫌だ」

- 「何の薬なのか分からないから、不安になる」

“自分のために”と分かっていても、「記憶が確かでないこと」自体が不安を生み、服薬への抵抗感や失敗につながります。

● ケアの工夫:「わかりやすさ」と「安心」のサポート

1. 一包化やカレンダーの活用

薬局での一包化(朝・昼・夕に分けて包装)を利用することで、タイミングの迷いが減ります。

カレンダー式の服薬ボックスや、チェック式の服薬メモを活用するのも効果的です。

2. 一緒に飲む“習慣化”を/飲みやすい工夫を

「一緒にお茶を飲むタイミングで薬も」など、日常の行動と服薬をセットにすることで、負担感が減りやすくなります。

家族や支援者が“さりげなく隣にいる”ことで、安心感にもつながり、確認のサポートも可能となります。

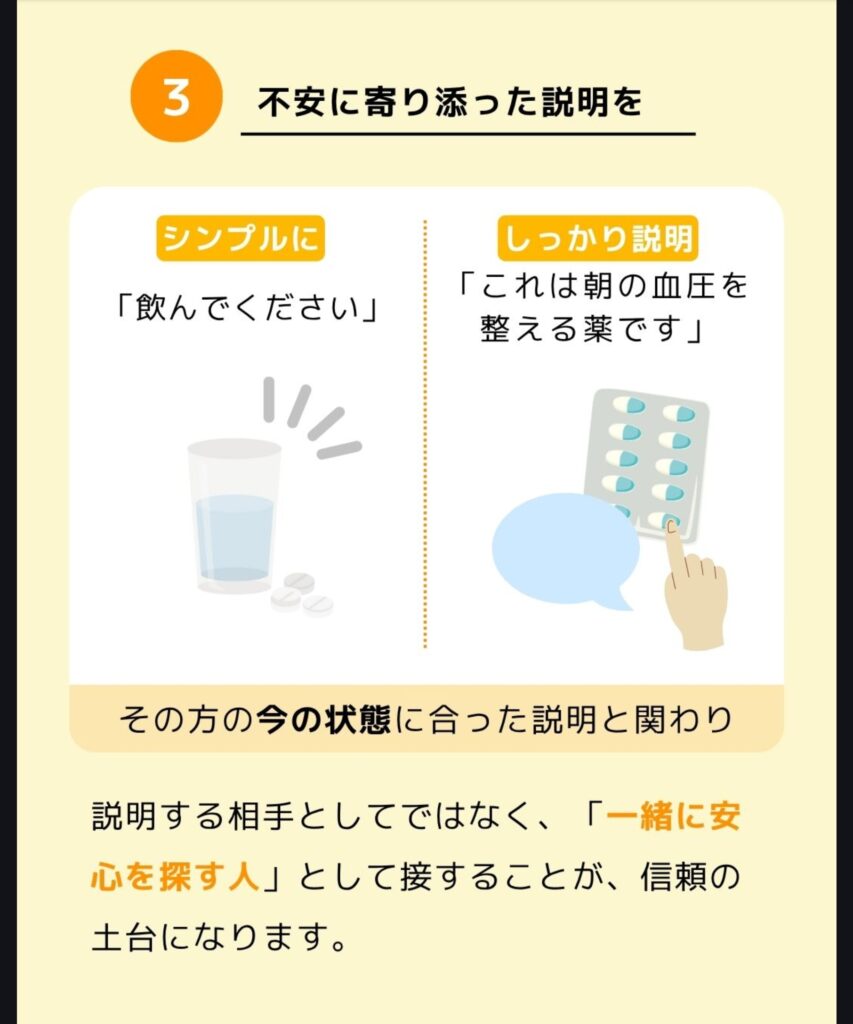

3. 不安に寄り添った説明を

ご本人への案内は、「飲んでください」というシンプルな声掛けが良い方もいれば、「これは朝の血圧を整える薬ですよ」、「心身のコンディションを整える漢方ですよ」など、その方の今の状態に合った説明と関わりのチョイスが大切です。

説明する相手としてではなく、「一緒に安心を探す人」として接することが、信頼の土台になります。

● 服薬は「命をつなぐ行為」であると同時に、「自分を信じる行為」

飲み忘れや重複があっても、責めるのではなく、

「どうすれば続けられるか」を一緒に考えていくことが、

その人の“暮らしの自己決定”を守るケアにつながります。

「忘れてしまっても、またやり直せばいい」、「飲みやすい、環境・タイミングを考えればよい」

その言葉が、心の負担をふっと軽くするかもしれません。

「薬、飲んだっけ?」記憶と現実のずれについて、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪