『海外と日本の若年性認知症支援をくらべてみる』 オーストラリア|「ピアサポートと就労支援」

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

前回シリーズは、「若年性認知症の人の-ADL・IADL-」日常に触れることをテーマとして解説してきました。今回は、「海外と日本の若年性認知症支援をくらべてみる」をまとめていきます。

オーストラリア〜ピアサポートと就労支援〜

「認知症になっても、仲間とつながり、自分の役割を持ち続けたい」

これは、若年性認知症の人にとっても、ご家族にとっても大切な願いだと思います。

オーストラリアでは、この願いを支えるために、同じ経験を持つ人同士が支え合う〝ピアサポート〟や、就労を続けるための仕組みが整えられています。一方、日本では、就労を継続することが難しい場合が多く、ピアサポートの場もまだ限られています。

両国の良い点と課題を整理しながら、比べてみましょう。

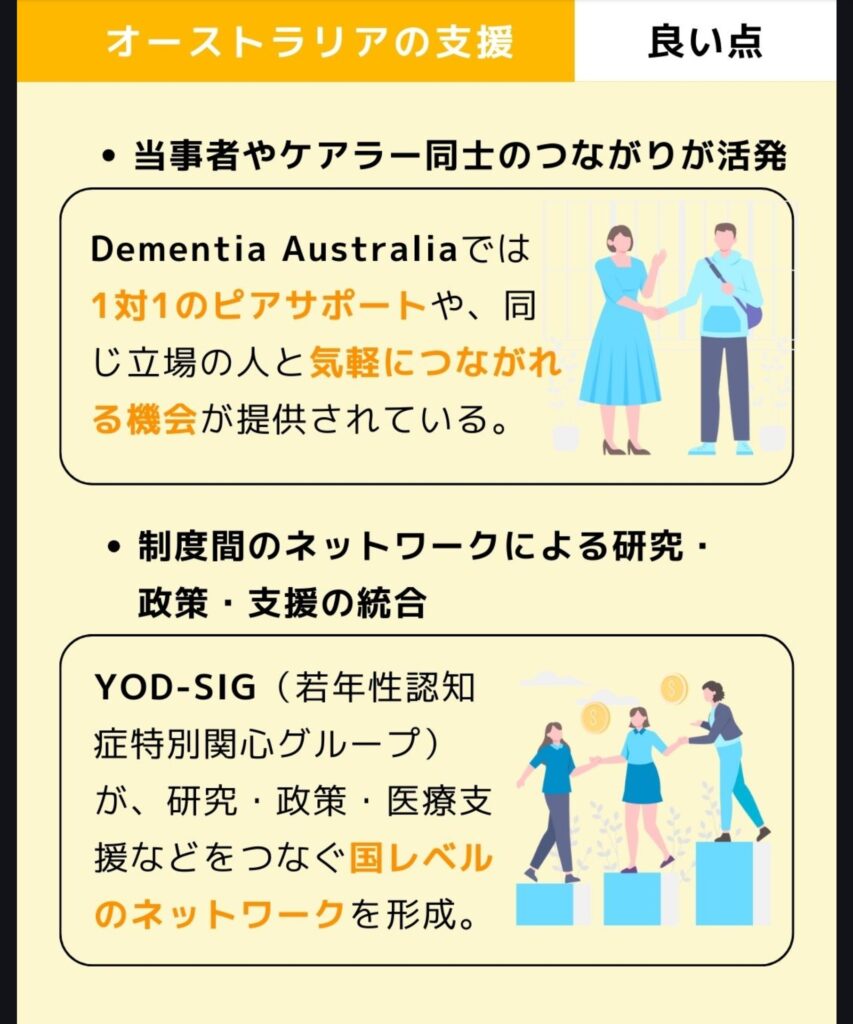

① オーストラリアの支援の良い点

- 当事者やケアラー同士のつながりが活発

Dementia Australiaでは「Connecting Peers」という1対1のピアサポートや、Memory Lane Caféのように同じ立場の人と気軽につながれる機会が提供されています。 - 就労継続への丁寧なサポート

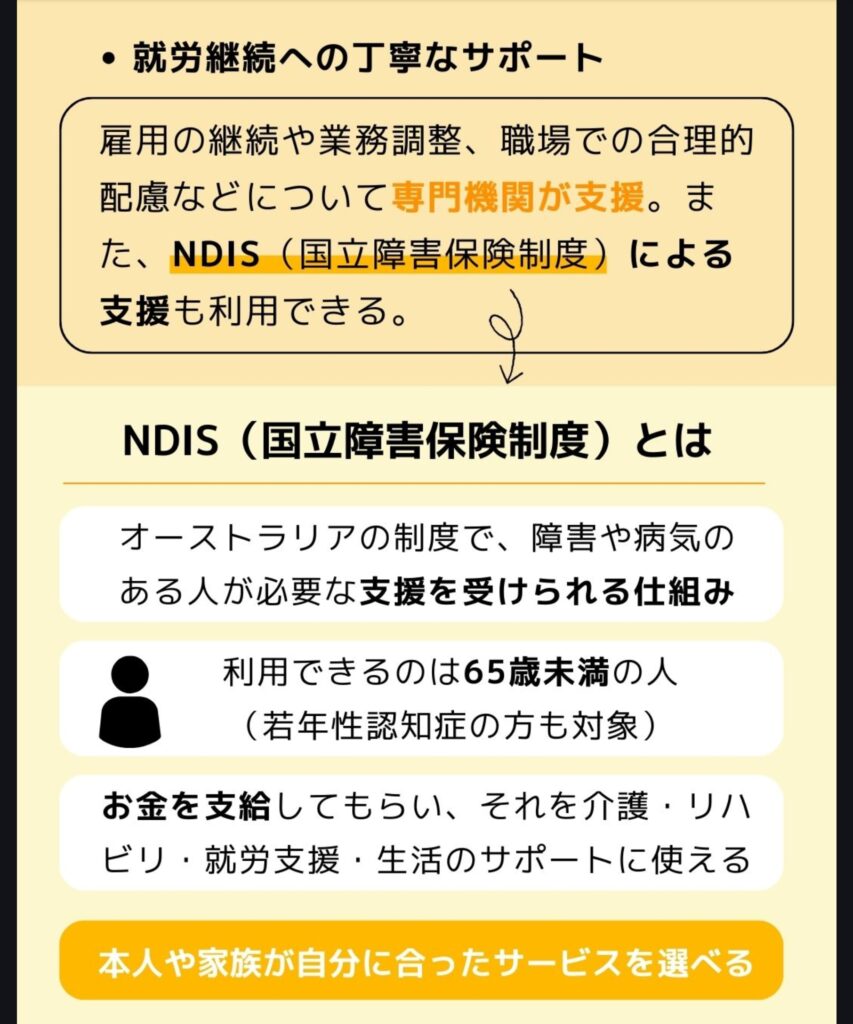

診断後も働き続けたい人には、雇用の継続や業務調整、職場での合理的配慮などについて専門機関が支援を提供 Dementia Australia。また、NDIS(国立障害保険制度)による支援も利用でき、必要に応じた資金援助が可能です - 制度間のネットワークによる研究・政策・支援の統合

YOD-SIG(若年性認知症特別関心グループ)が、研究・政策・医療支援などをつなぐ国レベルのネットワークを形成

※NDIS(国立障害保険制度)とは

- オーストラリアの国の制度で、障害や病気のある人が必要な支援を受けられるようにする仕組み。

- 利用できるのは65歳未満の人(若年性認知症の方も対象)。

- お金(資金)を支給してもらい、それを介護・リハビリ・就労支援・生活のサポートなどに使える。

- 特徴は「本人や家族が、自分に合ったサービスを選べる」こと。

② 課題(良い点の裏側)

オーストラリアの課題(ご本人・ご家族の視点から)

1. 支援が活発でも、申請や登録が難しい人にはたいへん

NDISやピアプログラムを利用するには書類や申請手続きが必要です。

▸例:本人が記憶や理解でサポートを必要としていたり、家族も仕事や子育てで忙しいと、「申請書を用意するだけで精一杯」で、結局支援につながれないことがあります。

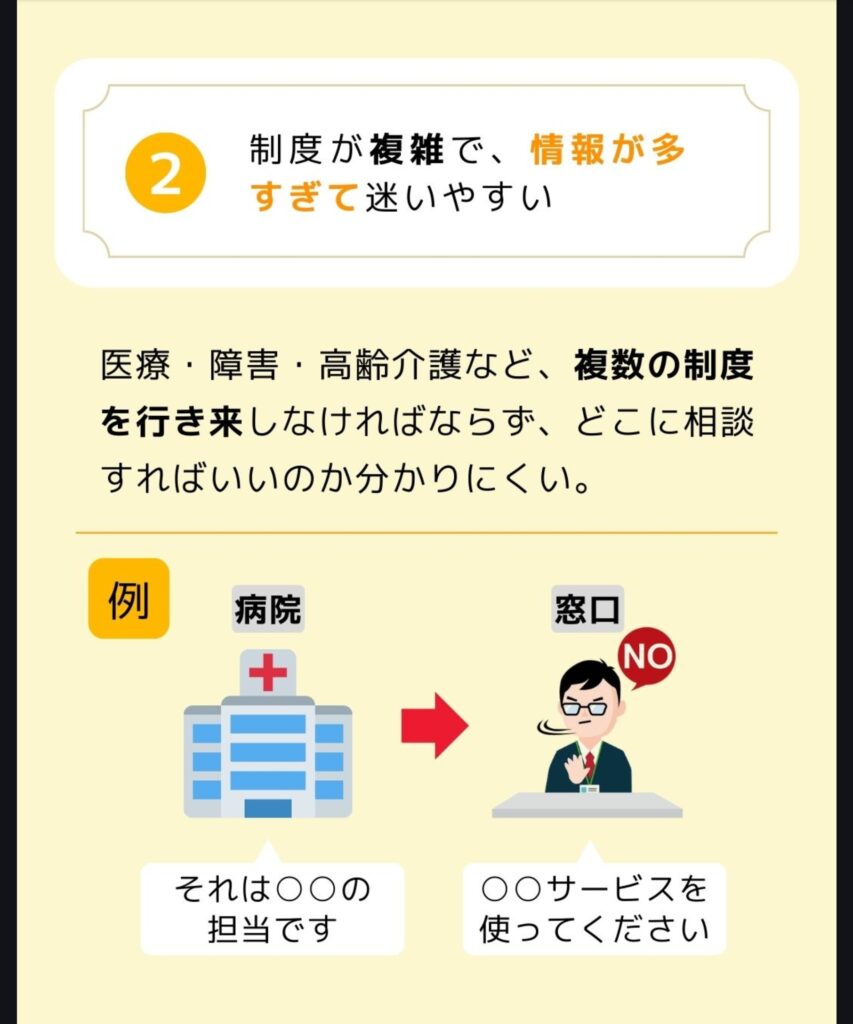

2. 制度が複雑で、情報が多すぎて迷いやすい

医療・障害・高齢介護など、複数の制度を行き来しなければならず、どこに相談すればいいのか分かりにくいです。

▸ 例:病院で相談したら「それはNDISの担当です」と言われ、障害者窓口に行ったら「高齢者サービスを使ってください」と回され、家族が制度の“迷路”に迷い込んでしまうことがあります。

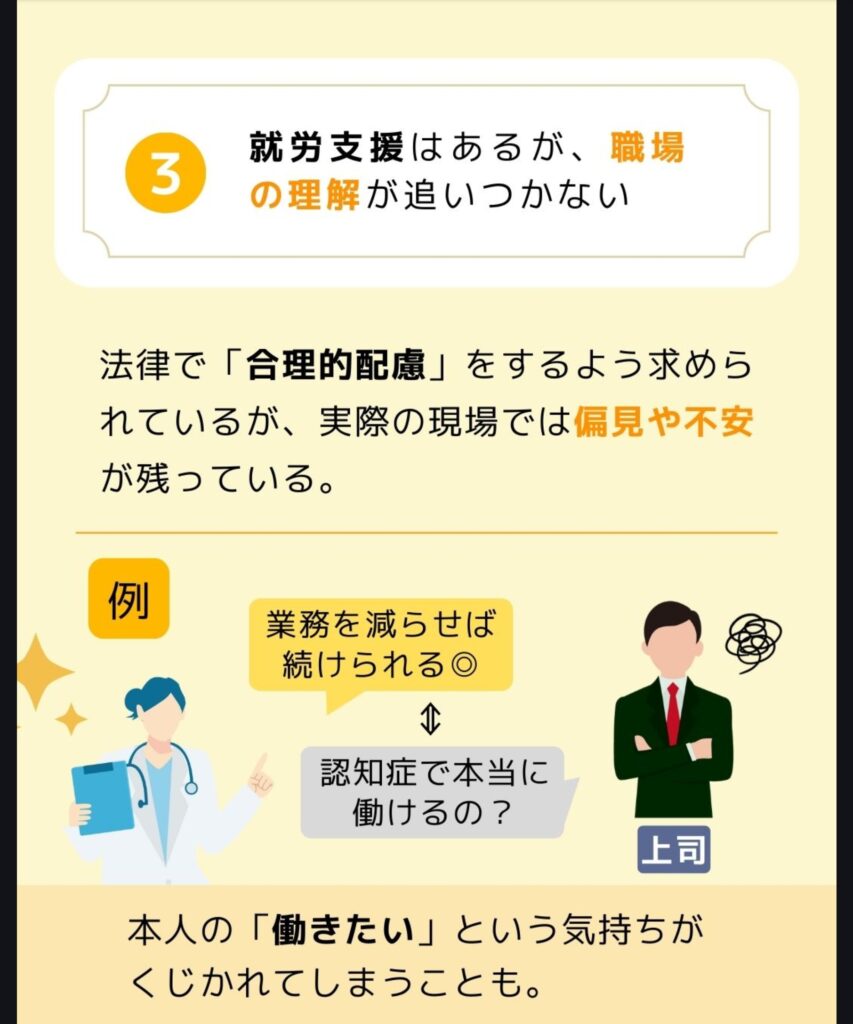

3. 就労支援はあるが、職場の理解が追いつかない

法律で「合理的配慮」をするよう求められていますが、実際の現場では偏見や不安が残っています。

▸ 例:医師や支援者が「業務を減らせば続けられる」と提案しても、上司から「認知症で本当に働けるの?」と疑われ、本人の「働きたい」という気持ちがくじかれてしまうこともあります。

③ 日本との比較

| 観点 | オーストラリア | 日本 |

|---|---|---|

| ピア支援 | Connecting Peers・Memory Lane Caféなどが活発 | ピアサポートの場はまだ少ない |

| 就労支援 | NDISや専門窓口による支援あり(職場調整も) | 就労継続は難しいことが多い |

| 制度の構造 | 多層的で広く連携しているが複雑 | 制度そのものは比較的単純・安定 |

| 主な課題 | 複雑な手続き・職場理解の壁 | 支援の選択肢が少ない、制度の網羅範囲に限界 |

④ ご家族へのヒント

- “同じ経験をした人とつながることの力”を大切に

同じような悩みや経験を分かち合うことが、安心感や孤独感の軽減に大きく役立ちます。 - 就労を続けたい本人の意志や希望を尊重する

支援制度には就労継続の余地があります。「一緒に相談窓口や手続き先を探す」だけでも心の支えになります。 - 制度や制度間の連携が複雑でも、一歩踏み出すことで状況が変わる可能性がある

一度相談窓口につながれば、必要な環境や、制度、サービスに出会えることもあります。

「病気になっても、仲間とつながり、自分の役割を持ち続けたい」オーストラリア〜ピアサポートと就労支援、について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪