『海外と日本の若年性認知症支援をくらべてみる』 スコットランド前編 〜「診断直後からの伴走支援」〜-

tsumugi

GrASP株式会社

弊社のサービスのケア・支援についてお伝えしたいと思います。

パート☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝、☝です!

こちら☝の数が増えるだけ、GRASPismを発信したというシンボルにしたいと思いますので、お付き合いの程お願いいたします(笑)

前回シリーズは、「若年性認知症の人の-ADL・IADL-」日常に触れることをテーマとして解説してきました。今回は、「海外と日本の若年性認知症支援をくらべてみる」をまとめていきます。

オランダ後編〜『自由な暮らしを支えるケア環境』-

前回に引き続きご案内していきます。

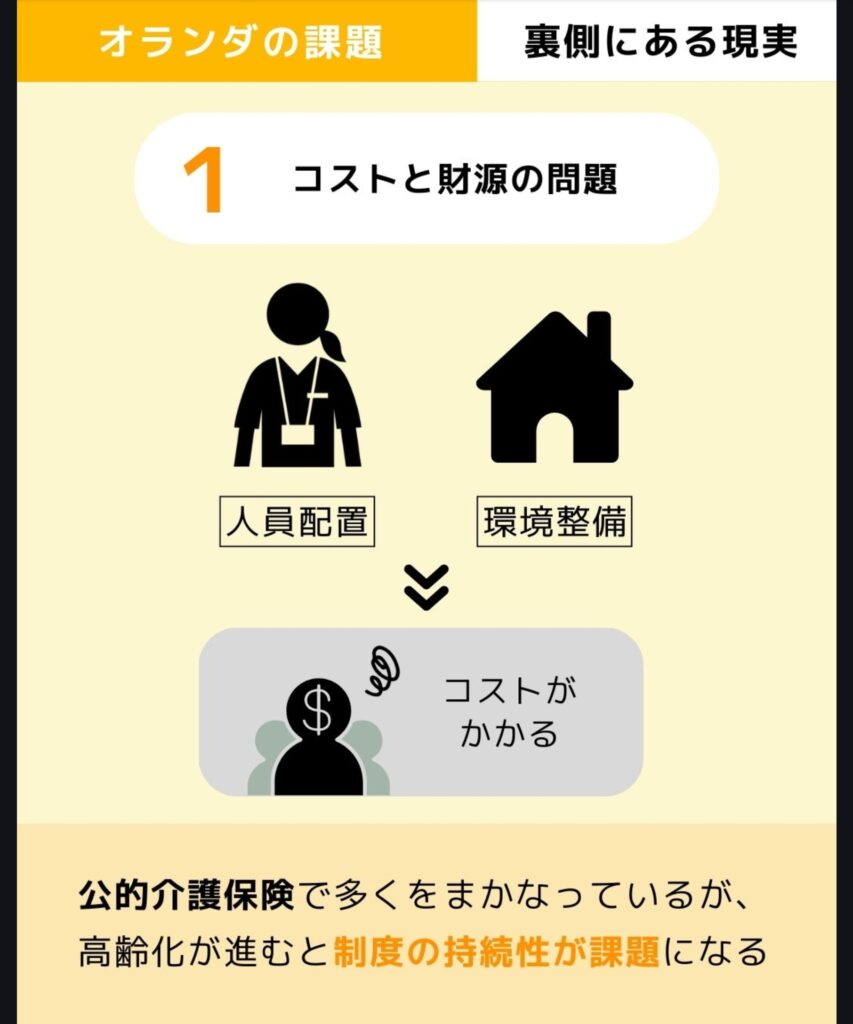

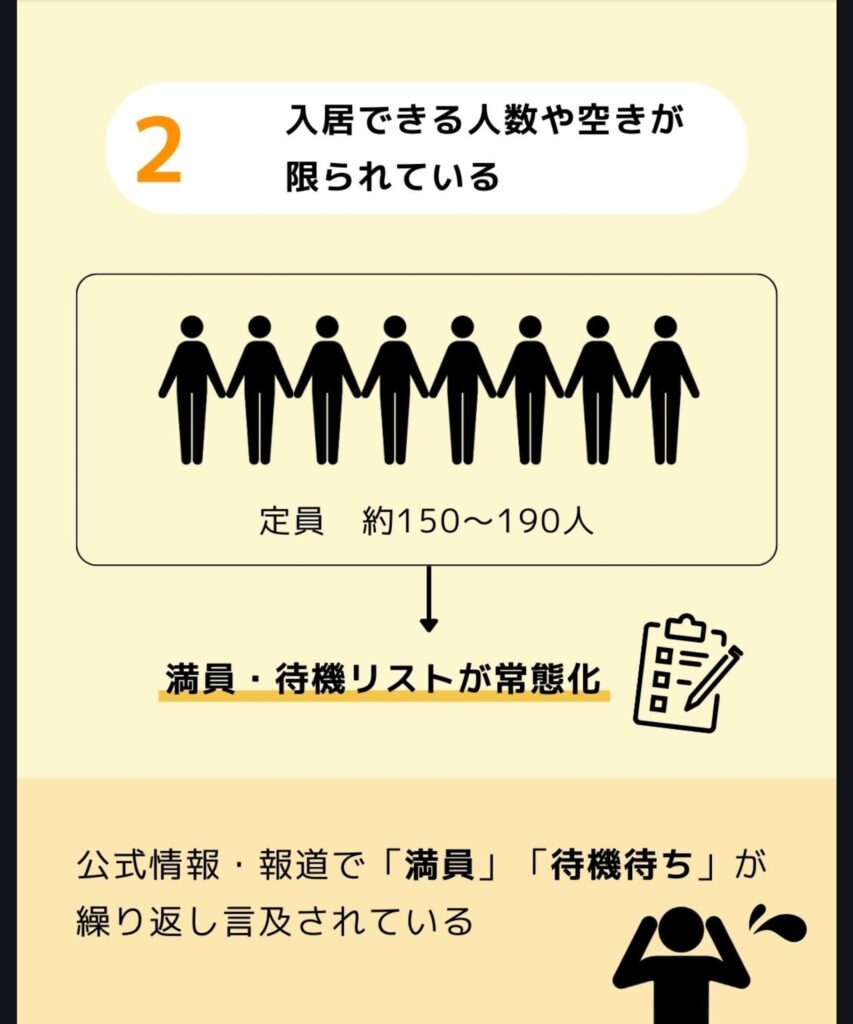

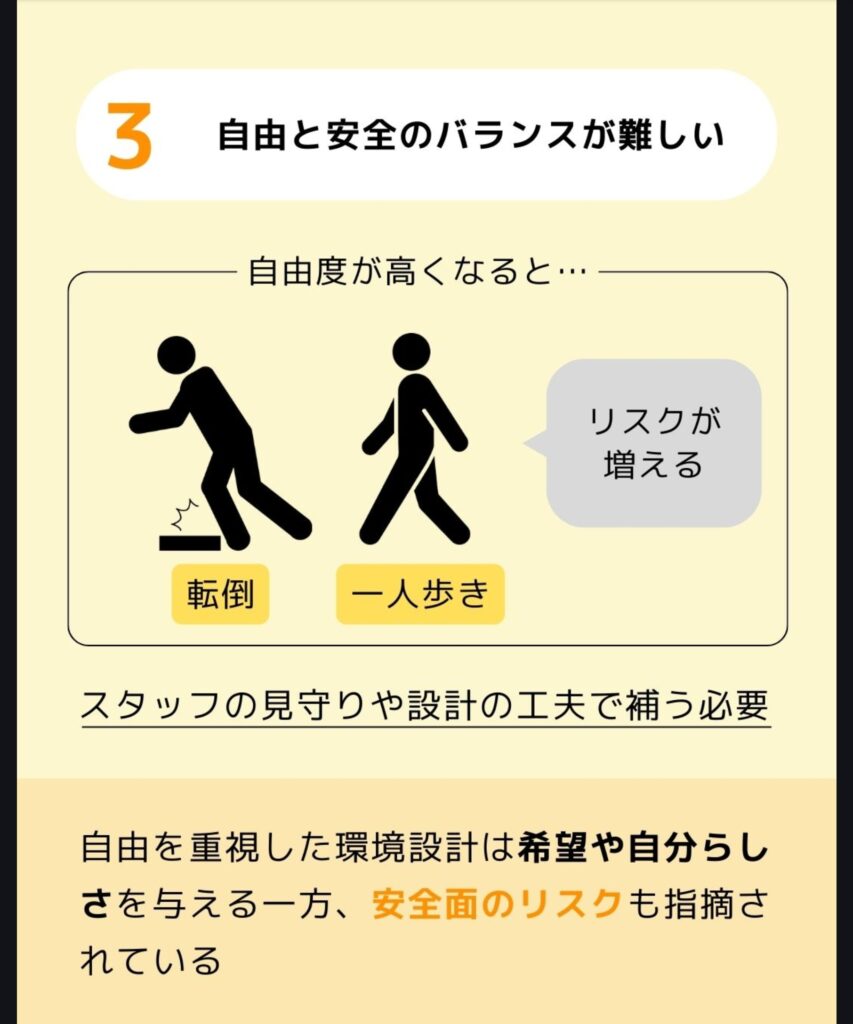

② オランダの課題(裏側にある現実)

| 課題 | 具体的な問題点 | 根拠 |

|---|---|---|

| コストと財源の問題 | 人員配置や環境整備にコストがかかる。公的介護保険で多くをまかなっているが、高齢化が進むと制度の持続性が課題になる。 | オランダの長期介護保険(WLZ)が運営費を支える仕組みであることから、財源依存が大きい。 |

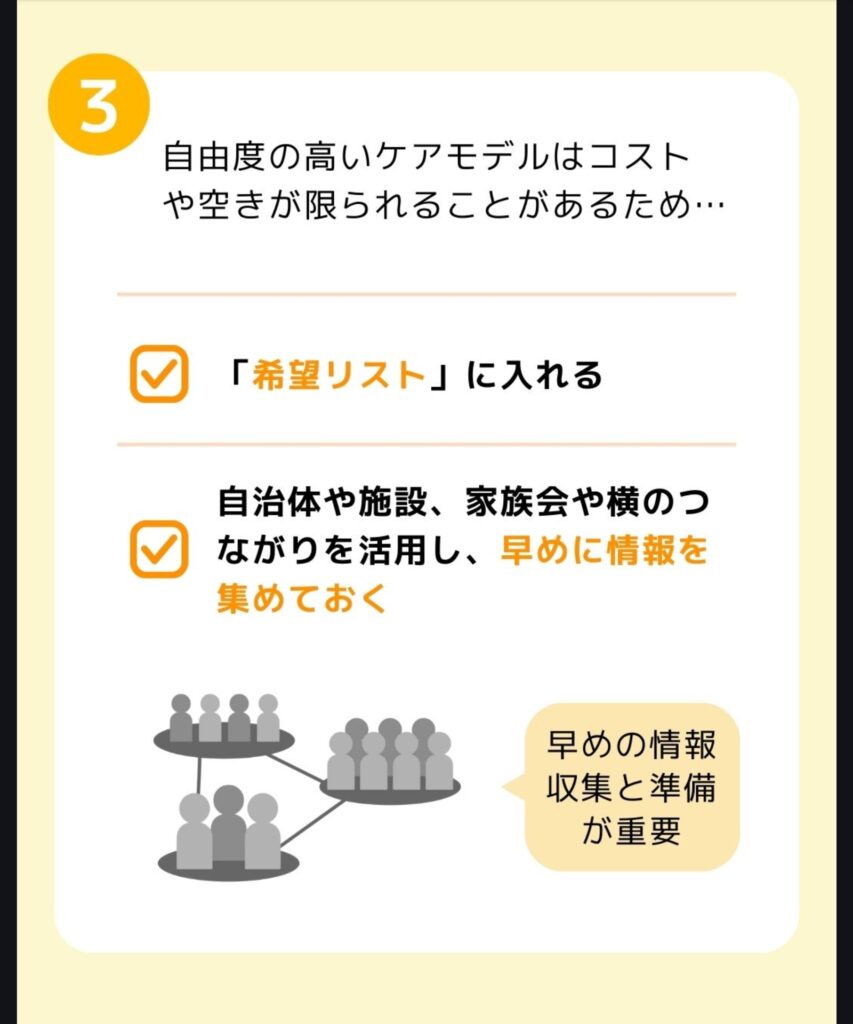

| 入居できる人数や空きが限られている | 定員は約150〜190人。需要が高く、満員・待機リストが常態化。希望してもすぐに入居できないことがある。 | 公式情報・報道で「満員」「待機待ち」が繰り返し言及されている。 |

| 自由と安全のバランスが難しい | 自由度を高めると、転倒や一人歩きなどのリスクが増える。スタッフの見守りや設計の工夫で補う必要がある。 | 自由を重視した環境設計は希望や自分らしさを与える一方、安全面のリスクも指摘されている。 |

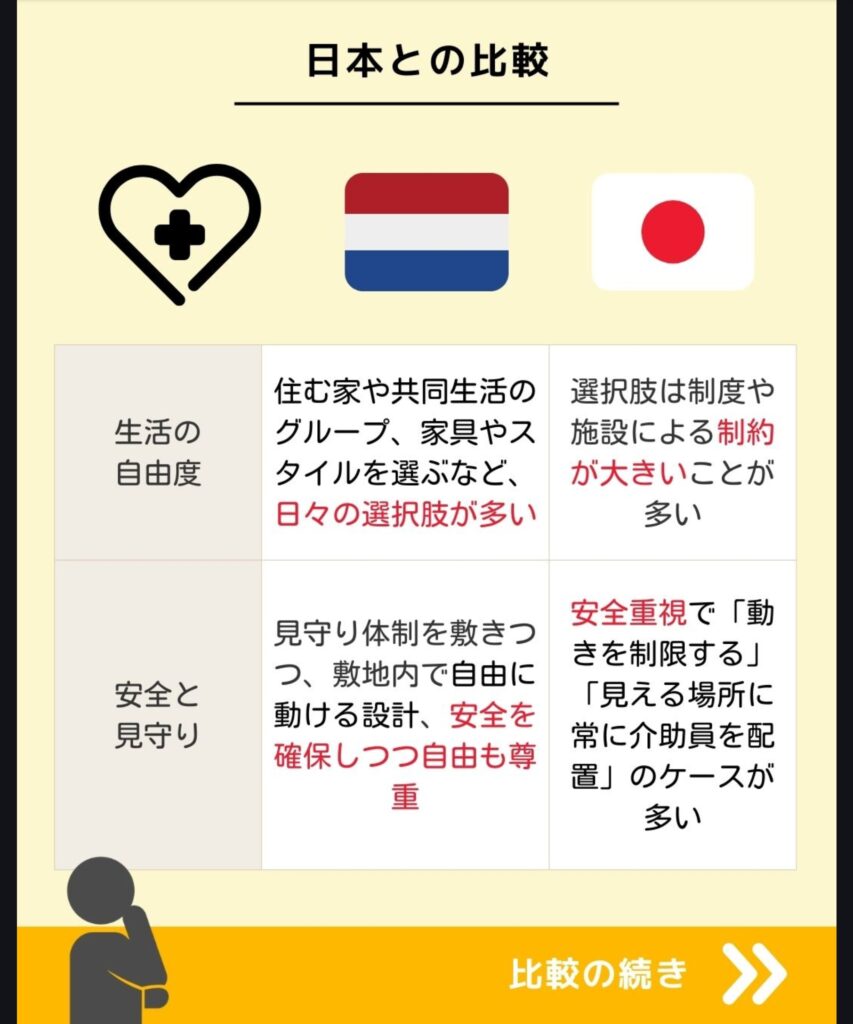

③ 日本との比較表

| 観点 | オランダ(ホグウェイモデルなど) | 日本 |

|---|---|---|

| 生活の自由度 | 住む家や共同生活のグループ、家具やスタイルを選ぶなど、日々の選択肢が多い | 選択肢は制度や施設による制約が大きいことが多い |

| 安全と見守り | 見守り体制を敷きつつ、敷地内で自由に動ける設計、安全を確保しつつ自由も尊重 | 安全重視で「動きを制限する」「見える場所に常に介助員を配置」のケースが多い |

| 入居可能性・コスト | 高コスト(応能負担)、常に空きが少ない | 比較的施設が多いが、質や自由度で差がある |

| 個人のライフスタイル尊重 | 好きな家具・デザイン・日課などを反映できる | 生活スタイルを細かく反映できる施設は限られている |

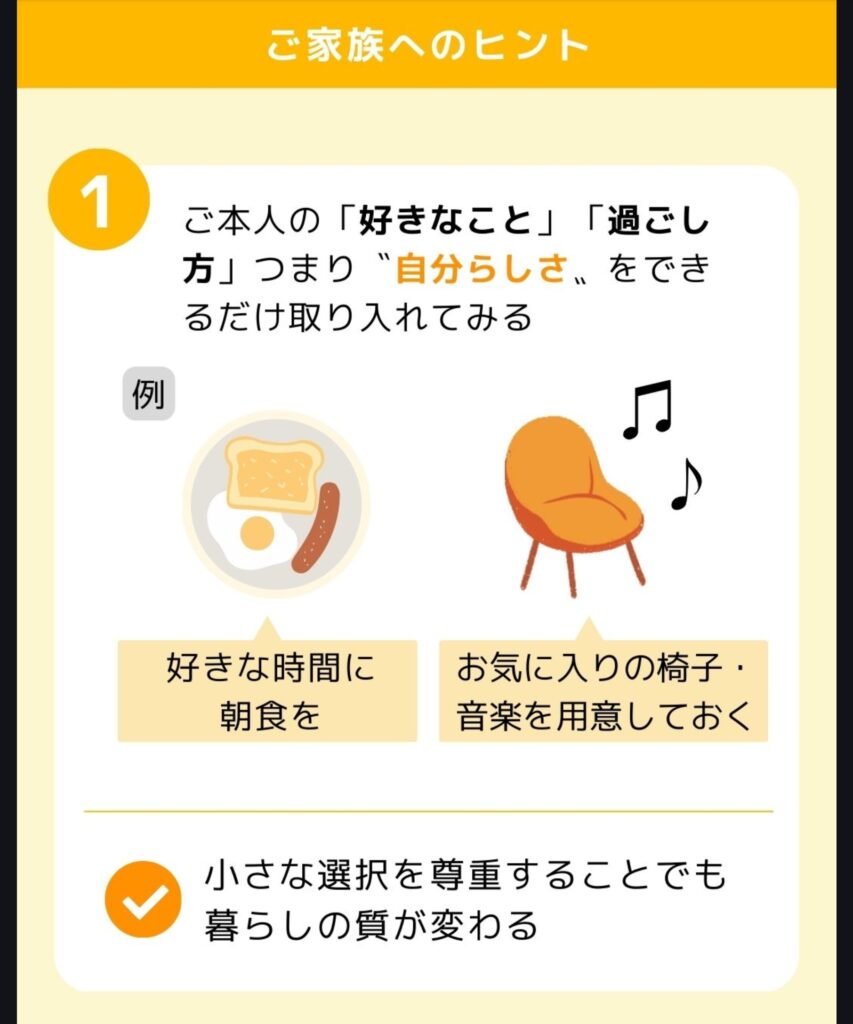

④ ご家族へのヒント

『自由な暮らしを支えるケア環境』オランダ/前編〜「普通の生活」を続けられるケア村~について、こんな考え方が他にもあります、現在活用中です、最新のデータから読み解くとこうなります。等、みなさまからの情報がありましたら教えてもらえるとうれしいです(^^♪